生徒の「好き」をエンジンに! SHOW & TELL で育む人間力と英語コミュニケーション力

最終更新日:2024年12月25日

ICTを活用した授業実践など、特色のある教育活動を通して人間力育成を目指す高松中央高等学校。英語教育においても「英語教育は人間教育」と語るのは岡田ひとみ先生です。先生は「英語を通して自身の人生を切り開く人物になってほしい」と願い、生徒の一人ひとりの「好き」をエンジンにした授業を展開しています。

2024年度は、ヒューマニスティック英語教育研究会(HELES)やELEC同友会英語教育学会での実践発表をはじめ、『新英語教育』での執筆など、精力的に指導法を発信されました。今回は、生徒の好奇心を軸に展開するSHOW&TELL活動についてお話を伺いました。

英語で広がる、生徒のコミュニケーション能力を引き出したい

――生徒の興味や関心に合わせて行うSHOW&TELLを軸に、教材を作られているとお聞きしました。具体的な内容を教えていただけますか?

(岡田)はい、まずSHOW&TELLとは、生徒が好きなことを英語で発表する帯活動の一つです。テーマはアーティストやスポーツ、ファッションなど多岐にわたり、形式も自由です。教材作成としては、生徒が選んだ好きな洋楽や映画、有名人のインタビューなどのなかに出てくる単語や表現を紹介し、英語を自然に学ぶ機会を提供しています。「あ、この単語はこうやって使うんだ」と気づくことで、英語への親しみが深まり、自分の言葉として使える実感が得られるのです。たとえば、ある生徒がプロレスラーの中邑真輔さんについて発表した際は、試合中継に字幕を付けたり、AI音声でプロフィールを紹介する教材を作成しました。その結果、英語に消極的だった生徒も興味を持ち、積極的に話を聞いたり、ペアとのコミュニケーション活動に意欲的に取り組む姿が見られました。

こうした活動を通じ、生徒は自分の「好き」がエンジンとなり、英語で表現する楽しさを感じるようになります。「英語はテストのために勉強するものではなく、リアルな対人関係のなかで使うもの」という意識が芽生えることで、学びへの姿勢も変わり、授業へのモチベーションがさらに高まっていくんです。

<部活動を通して学んだことについてSHOW&TELLする生徒>

――授業の始まりに行う理由は何でしょうか?

(岡田)SHOW&TELLを授業の始めに行う理由は、授業のアイスブレイクとして生徒の気持ちを和らげて、英語での会話をスムーズに始めるためです。また、生徒が自ら授業を始める体験を通して、「授業は生徒自身が作っていくものだ」という意識が育まれ、主体的に取り組む姿勢が養われます。話す内容が思いつかない生徒や、英語での会話経験が少ない生徒にとっても、SHOW&TELLは自然な形で英語で自分の考えを表現する力を育む貴重な学びの場となっています。

――SHOW&TELLの教材はどのように作成していますか?

(岡田)まず、テーマ選びや内容の構成をサポートし発音や表現の練習を一緒に行うことで、安心して発表できる環境を整えています。正直なところ、SHOW&TELLに対して消極的な姿勢を見せる生徒も少なくはありません。その理由はさまざまで、英語に対する苦手意識が原因であったり、自分の「好き」について深く考えた経験が乏しかったりすることが挙げられます。そのような生徒には、丁寧な指導が欠かせません。また、クラスの雰囲気が自己開示に抵抗を感じやすい場合には、私自身がSHOW&TELLを行い、ハードルを下げる工夫もしています。生徒たちには、「間違えるのはチャレンジしている証拠。チャレンジしている人は必ず成長する。」ということをいつも伝えています。

そして、生徒が選んだテーマや話題を聞き取り、どのような背景や関連知識が学びにつながるかを考えます。たとえば、以前あるアーティストの歌詞を生徒が紹介してくれたとき、その曲は明るい印象でしたが、よく調べると実は歌の背後には人権問題があるということがありました。こういった生徒に考えてもらいたい社会的な要素を含む題材の場合、ワークシートや動画などの詳しい資料を用意して共有しています。こうして、テーマに関連する背景情報や追加資料をその都度準備し、生徒一人ひとりの興味に合わせたオーダーメイドの教材を作成しています。一見手間がかかるように思われるかもしれませんが、生徒の興味を引き出し、積極的に授業に参加できるための大切なステップです。時間をかけてこうした教材を準備することで、生徒の深い学びをしっかりとサポートしています。

生徒の視野を広げ、人格形成の一助を担っていきたい

――題材を掘り下げるときの授業はどのような流れになりますか?

(岡田)時間的には5分から10分程度で終わることもあれば、テーマをより掘り下げたいときは、1コマすべてを使うこともあります。生徒が発表を終えた後は、必ずオーディエンスである他の生徒たちに感想や質問を促し、双方向のインタラクションを大切にしています。これにより、単なる一方向の発表ではなく、生徒同士の対話を通じてテーマを深める場を作っています。たとえば、ある生徒が「15年使っているハサミ」をテーマにして発表したことがありました。その際に、「長く愛用することはSDGs、つまり持続可能な開発目標の考え方に通じるよね。みんなは環境のことを考えて長く使っているものはある?」と教師が尋ねると、「マイバッグを使ってる!」といった生徒の意見が出ました。そこから会話が広がり、クラス全体でSDGsに興味を示す生徒が増え、関連する教科書の内容もより自分事として読むようになってきました。このようなテーマの広がりが、生徒たちにより幅広い視点で物事を考えるきっかけを与えるんです。

――いわば、生徒さんの視野を広げ、さまざまな価値観に触れる機会を提供するコーナーなんですね。

(岡田)おっしゃる通り、視野が広がる時間になるといいなと思っています。視野が広がることで、生徒は一つの事象を多角的に捉え、異なる視点から物事を考える力を身につけることができます。そうすれば、生徒がこれからの人生において困難に直面したときも、冷静に状況を見つめなおし、柔軟に対応することができるようになると思うんです。視野が広がることは、生徒たちが逞しくしなやかに生きる力を培うために必要なものだと感じています。

――授業を進めるうえで心がけていることはありますか。

(岡田)授業を進めるにあたって心がけていることは、生徒に「心に響く」体験を提供することです。ここでいう「心に響く」とは、ただ興味深い内容を伝えるだけでなく、生徒たちの感情や思考に深く訴えかけるような瞬間を生み出すことです。たとえば、自分と異なる文化や価値観に触れることで驚きや発見を感じたり、新しい視点を得ることで心が動かされたりするような経験です。そのために、時にはあえてオープンエンドで授業を終わらせることもあります。たとえば、生徒が韓国のアイドルグループ、Astroをテーマにしたときのことです。実は、Astroのメンバーの1人が自殺しているんです。その衝撃的な事実に対して、「なぜだろうね」と投げかけました。すぐに答えが出るわけもなく、誰もがモヤモヤしたまま授業が終わったんです。世の中には答えの出ないことがたくさんありますよね。だから、授業内で完結させず、数日間思考を続けてもらうことも大切だと思っています。そうすると、休み時間に「この前の話ですが、こんな記事がありました」と声をかけてくる生徒もいます。このような授業は、生徒の価値観や思考に揺さぶりをかけ、「自分はどう思うのか」と問い直す機会を与えることになります。結果的に、生徒はクリティカルシンキングを向上させ、深い思考力を育んでいるんです。

また、自分の得意を披露する機会も与え、生徒が自己肯定感を高められるようにしています。たとえば、あるクラスに英語は自信がないけれどビートボックスが得意な生徒がいました。私は彼にSHOW&TELLでビートボックスの実演をしてもらい、英語で自己表現を促しました。彼がビートボックスを披露した瞬間、彼はクラスの注目を集め、そして一目置かれる存在となり、自分に対する自信を少しずつ育んでいきました。このように、SHOW&TELLが生徒にとって、自分自身を肯定できる場になるようにすることも大切にしています。

――英語を楽しく学んだ生徒が卒業し、先生の手から離れていくとき、どのような人になっていてほしいでしょうか?

(岡田)卒業する頃には、優れたコミュニケーション能力と豊かな人間力を身につけ、柔軟でたくましく成長した人になってほしいと願っています。具体的には、他者を理解し、自分自身を客観視できる力を持つことです。この力は、異なる価値観や背景を持つ人々と接するなかで養われるものであり、英語教育を通じてその一端を身につけられると信じています。

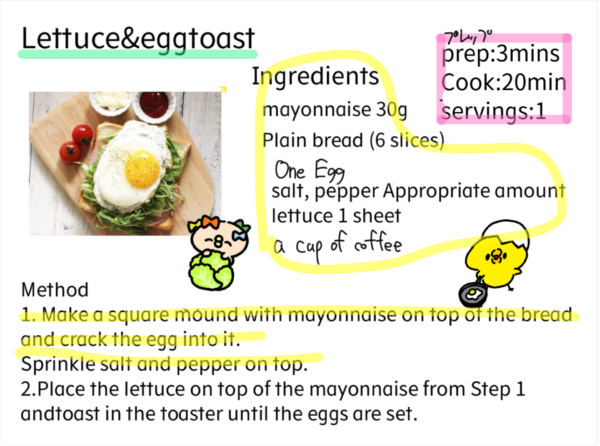

そのために最近では、オンライン国際交流学習を積極的に取り入れ、SHOW&TELLを海外の生徒に向けて行う機会を設けています。たとえば、1学期にはグアテマラや東ティモールの学生たちと英語で自己紹介をしました。2学期にはネパール、台湾、インド、マレーシアなどの国の先生と連携して、夏休みに生徒が調理実習したオリジナル朝食レシピを使い、より深い交流を行いました。これらの体験を通じて、生徒たちは異なる文化背景を持つ他者とコミュニケーションを図り、英語が実際に役立つ場面を実感できます。そして、他者への理解や共感力を育む大切な一歩となり、生徒の人間的成長をも促すものになっていくんです。

<オンライン国際交流授業の様子>

<生徒自作のオリジナル朝食レシピ>

私は英語教育を、単なる言語の習得ではなく、人間教育の一環だと捉えています。英語の授業は、生徒たちの人格形成を目指すものであるべきです。「心に響く」授業を心がけているのも、生徒たちが価値観の揺らぎを感じ、「これまでの考え方や生き方で本当にいいのだろうか?」と自ら問いかける機会を提供したいからです。英語を学ぶことが単なるスキルの習得にとどまらず、生徒自身が多様な文化や価値観に触れ、新しい可能性を見出し、柔軟に考え行動できる人間へと成長するきっかけとなる。そう信じて、これからも生徒たちを全力でサポートしていきたいと思っています。

取材・構成・編集:小林慧子/記事作成:小山内 隆

関連情報

岡田ひとみ先生の授業実践はこちらからもご覧いただけます。