いきなりゴールを目指さない!難しいテーマを「自分ごと」に変えるパーソナライズと足場架けで、4技能をバランスよく育てる授業実践のポイントとは

最終更新日:2025年9月29日

近年の英語教育において、いかに4技能をバランスよく指導するかが多くの先生方の課題となっています。特にスピーキングやライティングといったアウトプットの指導では、生徒が自信を持って取り組めるよう、さまざまな工夫が必要です。多くの先生が指導法に試行錯誤されている中、渋谷教育学園幕張中学校・高等学校の石川友哉先生は、足場架けを重視した授業の実践に取り組んでいます。「生徒一人ひとりに、自律した学習者になってほしい」と語る石川先生に、4技能指導における足場架けの重要性や、授業に取り入れる際のポイントについて話をお聞きしました。

4技能の統合と「パーソナライズ」を意識した授業を実践

――先生が育成したい生徒像を教えてください。

(石川)英語の授業を通して、生徒が「英語って楽しい」と感じられる瞬間を、どこかで経験してほしいと思っています。もちろん、すべての生徒が将来英語を使うわけではありませんが、少しでも興味を持ってもらえるとうれしいです。単に、英語を言語として学ぶだけでなく、その背景にある歴史や文化などについても知ってほしいと思います。

――授業ではどのようなことを意識しているのでしょうか。

(石川)「読む・聞く・話す・書く」の4技能をバランスよく指導することです。たとえば、リーディングの後に感想を述べてもらったり、リスニングの内容を要約してスピーキングやライティングにつなげたりしています。

また、何より大切にしているのが「パーソナライズ」です。戦争や環境問題など、生徒にとってなじみの薄いテーマを扱うときは、まず身近な話題から考えを広げてもらうようにしています。テーマを自分ごととしてとらえ、「自分はどう思うか」「自分だったらどう行動するか」と考えながら、理解を深めていけるよう意識しています。

――これまで、4技能の指導に関して感じていた課題はありますか。

(石川)今私が担当している高校3年生に関しては、コロナ禍が大きく影響しました。個人で集中して取り組む時間が増えたため、リーディングやライティングの学習には一定の効果があったと思います。しかし一方で、ペアワークやグループワークなどのコミュニケーション活動が思うようにできなくなってしまいました。

特に2020年から2021年にかけては中学生だったこともあり、本来ならクラス内でさまざまな活動が活発に行われる時期だったと思います。ところが当時は「なるべく喋らないように」といった制限もあり、自己表現や他者との交流の機会が非常に限られてしまいました。

もう1つは、新課程への移行に伴う教科書の変更です。新しい教科書では語彙量がぐっと増えており、文法の学習に関しても大きな変化があります。以前のように短いフレーズを繰り返して定着させるのではなく、より長い文章に数多く触れながら、インプットしていく方法にシフトしています。

今、私が担当している高校3年生は、中学校で旧課程の検定教科書を使い、高校で新しい教科書に切り替わった世代です。その流れの中で、習っていない語彙を習った前提で高校に上がらなければいけない状況や、指導方法の違いにどう対応するかという点も大きな課題となっていました。

「足場架け」で、語彙力や理解力の向上をサポート

――4技能指導の足場架けに取り組むようになったきっかけを教えてください。

(石川)たとえば、いきなり「英語で何か話して」と言われても難しいと感じることが多いと思います。私自身もそう感じていました。英語力の問題だけでなく、そもそも何を話してよいかわからない。何かしらのヒントや助け船が必要だと感じていました。

大学院でスキャフォールディングについて学び直したことも大きなきっかけになりました。特に、スピーキングやライティングは、生徒が自力で学習を進めるのが難しい分野です。やはり、こちらから意図的に足場架けをすることが大事だと、あらためて実感しました。

――具体的にはどのような授業をしているのでしょうか。

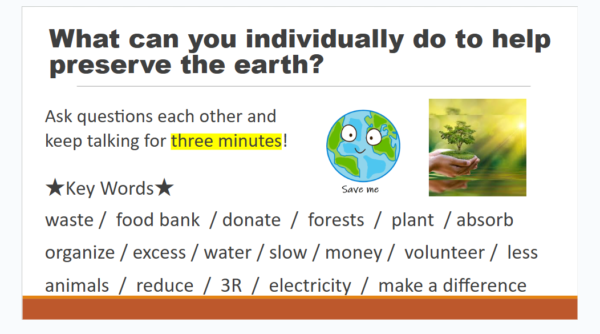

(石川)スピーキングには、語彙力の定着を兼ねてチャット活動を取り入れています。自己紹介や好きなものなど簡単なテーマから話し、教科書の内容につなげていきます。たとえば環境問題の単元では、「リデュース」「リユース」「プラスチックバッグ」など、生徒になじみのあるキーワードを使って会話をしてもらいました。

<中3で使用したスライド>

教科書本文に出てくる語彙をキーワードとして組み込むことで、リテリングやサマリーなどの活動にもつながっていきます。最初のうちはなかなか言葉が出なくても、継続的に取り組むことで自信を持って話せるようになるので、毎回の授業で必ず取り組むようにしています。

また、英語の授業でよくあるのが、過去に扱った単語や文法事項が別の単元や文脈で再び出てくる「リサイクリング」です。そうしたときにも、「これ、前にやったよね」とヒントを出したり、視点を変えて考えさせたりといった足場架けによって、語彙力を定着させていきます。

最近では、教科書の内容と似たようなテーマを扱ったり、異なる視点から書かれたりしている関連記事を読ませています。関連記事には同じような単語や表現が使われているため読みやすく、何度も目にすることで語彙が定着しやすいからです。

――関連記事にはどのようなものを選んでいるのでしょうか?

(石川)教科書の本文が、生徒たちにとってなじみのないテーマだった場合は、なるべくわかりやすく書かれたものを読ませています。また、教科書の本文には中立的な立場で書かれているものが多いので、賛否の分かれた関連記事を読ませることもあります。

たとえば、プロの写真家による画像加工を扱った授業では、教科書に具体的な事例が載っていなかったため、加工により契約解除された写真家のニュース記事を読ませて議論のきっかけとしました。

――異なる視点から書かれた記事を読ませることが、なぜ大切なのでしょうか。

(石川)英語は異文化理解という側面も持つ教科です。さまざまな視点で考える力を身に付けておくと、想像力が鍛えられ、議論の論点も広がります。実際に、ディベートの場面や英作文・スピーキングのアイデア出しの際にも、視点の幅広さは役立ちます。

たとえば環境問題なら「国」「地域住民」「海外」、教育問題なら「学校」「国」「教師」「保護者」といったように、さまざまな立場から意見を述べるという選択肢が広がるでしょう。また、受験においても、長文読解などでは「視点」を意識して読むことが大切です。

――授業はどのような流れで進めているのでしょうか。

(石川)まず、ウォームアップとして、前の授業で習得した表現などの復習やチャット活動をしてから教科書のレッスンに入ります。教科書のテーマに関連した英語の短文や長文を使ってリスニング・リーディングをした後に、まとめとしてライティングやプレゼンなどのアウトプット活動をするという流れです。チャット活動では、前の授業で習ったことをなるべく使ってみようと伝えています。

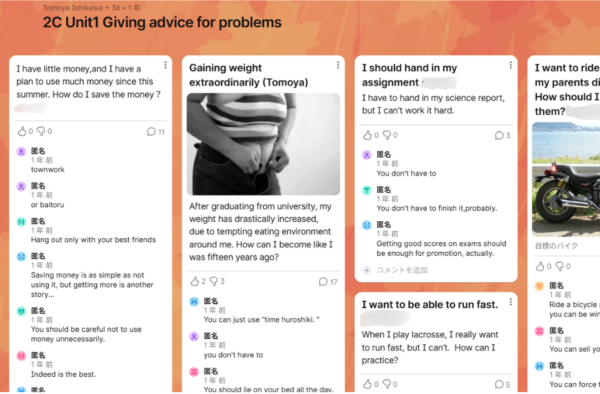

リーディングからライティングにつなげるときは、まず教科書や関連記事を読んでペアやグループで話し合い、自分の意見を整理して書いたものを、Padletというアプリでクラス内に共有しています。

<Padletの画面>

――盛りだくさんな授業内容で、時間が足りなくなりそうですね。

(石川)そうですね。ただ、高2・高3の授業では、難しい文法の解説については紙やデータで資料を配り、なるべく説明に時間をかけないようにしています。もちろん、わからないことがあれば生徒の方から質問してきますし、そうしたやりとりをするのも、授業の楽しさだと思います。

最終的には、生徒たちが、自律して学べるようになるのが理想です。授業で扱った童話や小説に興味を持って読んだり、自分で関連記事を探して読んでみたりする生徒もいて、うれしかったですね。

生徒に身近な話題から入り、最終的なゴールを目指すのがポイント

――生徒さんたちにはどのような成果が見られましたか?

(石川)リーディングやリスニングといったインプットの力が明らかに伸びました。毎回の授業で繰り返し読む・聞く機会を設けているので、語彙が定着し、読解力や理解力が高まったのではないかと思います。

スピーキングに関しても、最初は戸惑っていたものの、アウトプットする機会を増やしたことで抵抗なく話せるようになりました。やはり、リーディングやリスニングから、スピーキングやライティングにつなげ、4技能をバランスよく学んだ成果だと感じています。

検定試験などでも明確な伸びが見られました。たとえば、GTECでは高2時点でリーディングのスコアが満点近い生徒も多く、読むスピードや理解の深さがしっかり身についているという実感があります。

――もともと英語力のある生徒さんにも、足場架けは必要なのでしょうか。

(石川)そうですね。やはり足場架けがあるとスムーズに学習を進められると思います。特にスピーキングでは、いきなり難しいことを質問されて固まってしまったり、そもそも何を話してよいかわからなかったりする生徒も少なくありません。

できるだけ簡単な質問から入ったり、ヒントになるようなものを与えながら、段階的にアウトプットのトレーニングをすることが大切だと思います。その方が、生徒も授業に積極的に参加できているように感じます。

<高2チャット活動の様子>

――足場架けをする際のポイントを教えてください。

(石川)例えばスピーキングの場合、「自分が生徒の立場だったら、どのようにすればすんなり話せるか」を考えるようにしています。また、その授業で何を伝えたいのかという目標があっても、いきなりゴールを目指すのではなく、なるべく生徒にとって身近でわかりやすい話題から入ることも大切です。

たとえば「フェアトレード」というテーマを扱う場合は、チョコレートをキーワードにして考えていく方法もあります。「チョコレートは好き?」「いくらで買える?」といった身近な話題から始めて、「どこで作られているのか」「誰が作っているのか」と話を広げていけます。

ポイントはなるべく具体的な例を示してあげることです。チョコレートが好きな先生の話や、生徒たちが知っている時事的な話題を取り入れるのもよいと思います。

やはり、基本は「パーソナライズ」です。自分が身近に感じていること。あとは、クラスのみんなが共有している話題ですね。そういったことを意識して足場架けにすると、どのような学校でも取り入れやすいのではないかと思います。

――今後の展望を教えてください。

(石川)今後は、授業でのコミュニケーション活動を最大化させるために、AIを上手に活用していきたいですね。生徒たちにもさまざまな使い方を紹介しており、スピーキングやライティングの題材選びのアイデア出しには、すでにChatGPTを活用しています。

また、AIを使って英文の添削もできますし、言い換え表現なども瞬時にさまざまなバリエーションを出してくれます。言い換え表現をいくつも知っていると、自分の言葉で伝えやすくなるので、できるだけ多くのバリエーションを知っておいた方がいい。AIを使うと、自分では思いつかない表現も出してくれるので、見ているだけでも楽しいですし、スピーキングやライティングにも役立つと思います。

具体的には以下の5つの使い方(石川が独自に作成したもの)を英作文で生徒にも活用するように指導しています。

①アイデア出しを手伝ってもらう(Idea Generation)

② 文法・内容・構成を見直してもらう(Revision & Editing)

③ 言い換えや表現のバリエーションをもらう(Expression Alternatives)

④ モデル文を見せてもらう(Model Presentation)

⑤ 書いたあとにふりかえる(Self-Reflection)

こうしたツールを使えば、教員がすべてを教えなくても、生徒は自律して学習できるようになるでしょう。そうなれば、オンラインでの授業も可能になりますが、やはり対面で授業をした方が楽しいんですよ。生で人の話を直接聞ける対面授業には、オンラインでは得られないものがあると思います。

AIを使って自分で学べる部分は自律的に進め、対面の時間はなるべくコミュニケーションや協働的な活動に使う。AIの活用と対面授業でのコミュニケーションの最大化、そして自律的な学習。この3つが、大事になるのではないかと考えています。

取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵