アウトプットをゴールにしない 生徒の「知りたい!」を引き出す、アウトプット×インプットのサイクルとは?

最終更新日:2025年9月26日

新学習指導要領では、英語の「話す」能力が「やり取り」と「発表」に分けられるなど、より実践的なコミュニケーション能力の育成が重視されています。そこで注目されるのが、アウトプット活動です。

「アウトプット活動を効果的にするためには、授業をアウトプット活動で終わらせず、その後にインプット活動を組むことが不可欠です」

そう語るのは、西南学院中学校・高等学校の阿部 慎太郎先生。第二言語習得研究に基づいた授業設計や、アウトプット・インプット活動に対する生徒のモチベーションを高める工夫についてお話を伺いました。

アウトプットの最大の目的は「つまずく」こと

――授業で大切にしていることを教えてください。

(阿部)生徒が授業で使う英語が、おままごとのような「まね事」で終わるのではなく、生徒自身の中から生まれる本物のコミュニケーションになることを目指しています。そのために、アウトプットとインプットに対する生徒のモチベーションを高めることが重要です。アウトプットに関しては、生徒自身が「喋りたい!」「書きたい!」と思える状態を、段階を踏んで作り出すことを大切にしています。インプットに関しては、たとえば教科書本文をただ読むだけになってしまうと、生徒と教科書本文との間に距離がありますよね。生徒がアウトプットしたい内容を表現するために必要な情報が教科書本文にある、という流れで授業を組むことで、生徒の「読みたい!」という感情を引き出すようにしています。

――アウトプット活動で重要だと考えていることは何でしょうか。

(阿部)アウトプットの役割については、さまざまな書籍に共通して書かれていることがありました。自分が表現できないことに気づくといったことです。他にも多くの効果が紹介されているのですが、自分の「穴」に気づくためにアウトプットは必要だということは、すんなり納得できました。

これには、私が留学した際の実体験が大きく影響しています。カフェで隣の席に座っていた人に、“Do you happen to have an iPhone charger?”と聞かれたのです。“happen to V”は「偶然Vする」という意味だというのは受験的な知識で学びましたが、「こんな使い方するの?」と強く思ったのですよね。このつまずきが学習へのモチベーションとなりました。これはインプットを通して得た経験ですが、アウトプットの方が、より多くこのような経験を得られると思ったのです。

この経験から、生徒が「これ、なんだ?」と疑問を持つ瞬間、つまり「つまずく」瞬間を授業で作り出せれば、学習への動機が強くなるのではないか。そして、つまずくことで心が動くからこそ、単なる「理解」ではなく「体得」まで到達できるのではないかと考えるようになりました。

――阿部先生は、第二言語習得研究に基づいた授業設計を大切にされていますね。どのような想いがあるのでしょうか。

(阿部)大学院で言語学を学んだ際、多くの先行研究にあたりました。その過程で、授業の実践は研究において提唱されていることに裏付けられている方がいいのではないかと考えるようになったのです。また、広く取り入れられている既存の教授法や、時代の流れで推奨されるようになったアプローチを、何も疑わずにそのまま授業に取り入れることには抵抗がありました。教授法やアプローチはあくまで手段に過ぎないので、その背景にある本当の意図や理論が見えないままだと、表面的な模倣になってしまうからです。一つひとつのアクティビティやそれぞれの流れに第二言語習得研究で裏付けをすることで、教員である私自身が納得感を持って、生徒に学びの機会を提供したいと思っています。

アウトプット後のインプットで「気づき」を促す

――授業の概要を教えてください。

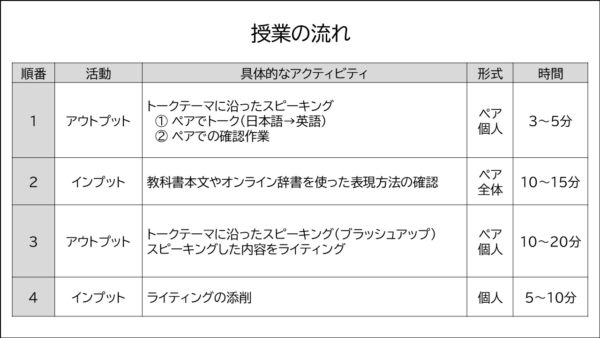

(阿部)検定教科書を用いた英語コミュニケーションの授業で、1クラス40人前後を対象に実施しています。本校の授業時間は50分間で、その中でアウトプット→インプットの流れを2回繰り返す構成です。現在は高校3年生を担当していますが、中学2年生~高校2年生でも同じ流れで実施した経験があります。

1回目のアウトプット活動は、2つのアクティビティに分けています。1つ目は、日本語→英語でのトークです。まずは事前情報が何もない状態でトークテーマを提示し、ペアに対し1分程度で自身の考えを日本語で伝えます。たとえば、レッスン内容が「動物園」の際のトークテーマは、「動物園は今の世の中に必要だと思いますか」です。次に日本語でペアに伝えた内容を英語に置き換え、生徒がそれぞれの頭の中でスピーキングしてみます。この活動は「リハーサル」と呼ばれていて、アウトプットと同じ効果があると証明されています。2つ目は、ペアでの確認作業です。頭のなかでリハーサルした内容を、ペアに向けて実際に発します。声に出すことで明らかになる発音や文の流れのつまずきを体感します。

生徒がアウトプットをする際には、OREOのロジック(Opinion, Reason, Example, Opinion)をあらかじめ英語で示しておきます。どういった流れで話したらいいのかと生徒が迷ってしまうことを避け、話したい内容を考えることにより集中できるようにするためです。

この後のインプット活動では、教科書本文を読んだり、オンライン辞書を使ったりして、さまざまな表現方法があることをペアワークやクラス全体で確認します。先のアウトプット活動で体感したつまずきを、インプット活動を通して「こう表現すればいいのか!」という気づきに変えていくことがねらいです。

2回目のアウトプット活動では、インプット活動を通して学んだ表現を活用しながら、冒頭で提示したトークテーマに対する考えをブラッシュアップします。スピーキング→ライティングの流れで組むことが多いです。この段階までくると、伝えたい内容がしっかりと揃っているので、生徒はかなり安心して取り組めるようになっています。そこで、ストップウォッチを使って60秒間話し続けるチャレンジをしたり、起立で始めて話し終わった人から座ったりといったゲーム要素を足し、生徒が夢中になって取り組めるよう工夫しています。

最後のインプット活動は、先ほど書いたライティングの添削です。5~10分間の個人作業とすることが多いです。ここまでくると、生徒の課題はそれぞれでまったく異なります。あえて個人の裁量が大きい活動にすることで、各生徒が自分に合ったインプットができるよう配慮しています。ライティングにすることで、つまずいたポイントや修正した表現を可視化できるので、生徒がそれぞれの課題に対し、より意識を向けられるのです。このように最後にインプットに戻ることで、アウトプットをより効果的なものにすることができると考えています。

沈黙するくらいなら、日本語を使って先に進もう!

――初めのアウトプット活動で、丁寧に段階を踏んでいるのはどのような意図があるのでしょうか。

(阿部)生徒の発話量を増やし、活動にのめり込める状態を作るためです。いきなり「英語で話しましょう」と言われて、人前で話すことへの抵抗感や、ミスへの恐怖心が生まれることは当然だと考えています。まずは慣れている日本語で考えを組み立て、話す内容が揃っている状態を作ること。実際に英語を話す前に自分の頭のなかで練習することで、発話へのハードルを下げること。小さな安心を積み重ねることが、活動の活性化につながります。

――発話量を増やすことが重要なのですね。他にも工夫していることはありますか。

(阿部)日本語の使用をあえて禁止していません。発話量を増やすためには、とにかく止まらずに話す状態を作ることが一番の近道です。たとえば、「3秒間言葉に詰まったら日本語を使ってもいい」というルールを設定し、沈黙の時間が生まれないようにしています。日本語を使ったところは、生徒にとっては「つまずき」であり、その後のインプット活動で調べるポイントが明確になるのですよね。そういった意味では、日本語の使用はむしろ推奨しています。

――最後に行うライティングの添削は個人作業がメインとのことですが、具体的に生徒さんは何をしているのでしょうか。

(阿部)教科書本文と照らし合わせて、冠詞や前置詞を補う生徒もいれば、オンライン辞書などを活用して、気に入った表現に書き換える生徒もいます。英語に苦手意識のある生徒でも、それまでのアウトプットの積み重ねによって、「どう書けばいいのか知りたい!」という欲求がかなり高くなっているので、皆黙々と作業していますね。

教員の役割は巡回がメインになりますが、複数の生徒に共通する課題を見つけたら、クラス全体に共有するようにしています。たとえば、「この文を関係代名詞を使って表現するとしたら?」「ここの動詞はisと書きがちだけれど、教科書本文はmayになっている。なぜだと思う?」といったように、文法について触れることもあります。

――授業を通しての成果や、生徒さんの変化を教えてください。

(阿部)初見の英文に対しても、その要旨を掴む感覚が鍛えられているように思います。この授業では、文法訳読法のように英文一文一文を捉えることはしません。ざっくりと要旨を把握したり、必要な表現にフォーカスしたり、比較的曖昧な状態で英文と向き合うことになります。模試を受けた生徒の感想を聞いてみても、「なんとなく理解できました」と感覚的に英文を捉える力が鋭くなっている印象を受けます。

数値的な成果としては、GTECAdvancedトータルスコアの学年平均が、高校1年間で50点以上アップしました。正直びっくりしましたね。もちろん、私の担当する授業のみの成果ではないのですが、全体的に、英語に強い抵抗感を持つ生徒の割合が減ってきていると感じます。

――今後の展望を教えてください。

(阿部)英語という言語自体、そして理論に基づく授業設計と実践は、私自身がおもしろいなと思って勉強していることです。このおもしろさが、授業を通じて生徒たちに伝わればと思っています。そうやってポジティブな感情を持って学習した結果として、英語が大学受験の武器になったり、卒業後に何かしらの形で役に立ったりしたら嬉しいですね。

先行研究にあたること、それを授業を通して検証していくことは、引き続き大切にしていきたいと思っています。現状に甘んじることなく、本や論文を読むなりしてアンテナを張り続けていきたいです。

取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:早田愛