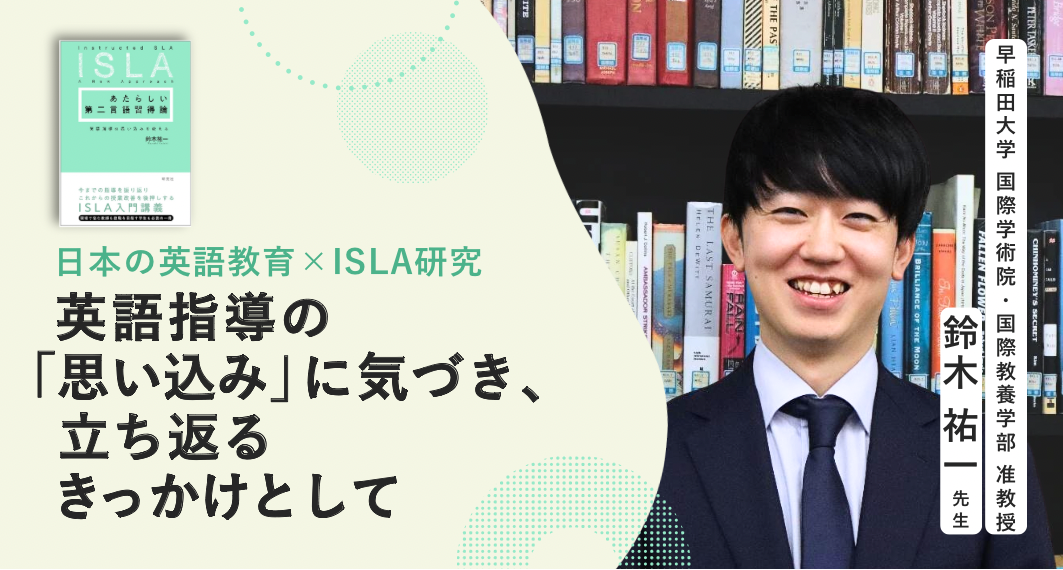

日本の英語教育×ISLA研究 英語指導の「思い込み」に気づき、立ち返るきっかけとして

最終更新日:2025年4月16日

言語習得のプロセスとメカニズムを研究する学問領域SLA(Second Language Acquisition:第二言語習得)。日々の教育実践を支えるヒントとして、活用している先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

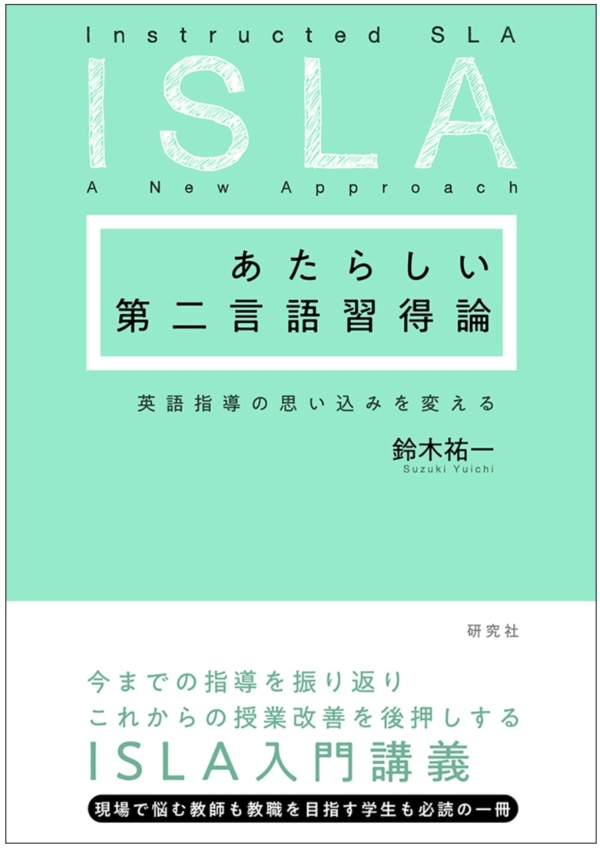

今回、取材をさせていただいたのは、2024年9月に、言語・言語学分野において世界で最も影響力のある研究者トップ2%(スタンフォード大学・エルゼビア社発表)に選出されたSLA研究者、早稲田大学の鈴木祐一先生。同年10月に出版されたご著書「あたらしい第二言語習得論——英語指導の思い込みを変える」では、指導場面における第二言語習得(Instructed SLA: ISLA)に焦点を当て、日本の英語教育実践への架け橋となる知見を紹介されています。

「SLAは日本では役に立たないよね」と思われるのが悔しいと語る鈴木先生に、ご著書に込めた想い、そして、日本の英語教育における論点とSLA研究とのつながりについてお話を伺いました。

★4/26(土)16:30~ 鈴木先生のセミナーを実施します。詳細はこちらをご覧ください。

教育実践を振り返り、見つめ直すきっかけとしてのSLA研究

――英語教育研究のきっかけを教えてください。

(鈴木)学部は東京学芸大学の日本語教育専攻でしたが、英語教育専攻の学生主体のゼミ(Intensive Training Course of English: ITC)で、1週間泊まり込みで、英語でいろいろな活動をしながら楽しく学びましょうという課外活動に参加したのがきっかけです。その後、合宿の運営側として携わるなかで教材を作ることになり、「どうやっておもしろい教材を作るか」と考えるうちに英語教育に興味を持ちました。大学院では英語教育にシフトし、ITCを始められた 東京学芸大学の金谷憲先生(現名誉教授)のもとで研究を進めました。

――ご著書のタイトルにある「SLA」と「英語教育」は何が違うのでしょうか。

(鈴木)それはビッグクエスチョンですね。SLA(第二言語習得)は、「外国語習得にまつわるすべて」のような感じで、言語習得のメカニズムについて実証的なアプローチで調べることです。たとえば、移民として来日した外国人に密着し、日本語習得の進行を調べることもSLAです。英語教育は、SLAの研究領域の1つなので、研究分野としてオーバーラップする部分もあります。

本書は、Instructed SLA(ISLA)つまり指導場面にフォーカスしています。私は、修士課程で英語教育について学び、博士課程で渡米し、メリーランド大学カレッジパーク校で本格的にSLA研究に取り組みました。以前は、欧米発祥のISLA研究と日本の英語教育とを分けて考えていました。しかし、博士課程修了から約10年間、SLA研究と並列して日本全国での英語教育の実践を見るなかで、ISLA研究と日本の英語教育との関連性が見えてきました。そして、それらを結びつけて捉える重要性を感じたのです。本書では、SLAと英語教育とのつながりを、かなり強く意識して書いています。

――ISLAに対する現職の先生方の認知度は、どのぐらいなのでしょうか。

(鈴木)恐らく、ISLAと聞いてピンとくる先生方は、ごく少数ではないかと思います。一方で、大学の教員養成課程においては、SLAをベースに教科教育法の授業が行われています。コアカリキュラムのなかでも、SLAが選択科目として開講されている大学も多いです。教員になる前の段階では、SLAに触れる機会は間違いなく増えています。さらに、最近では都道府県の教員研修でも取り上げられるようになっているようです。

――ご著書を拝読するなかで、CLILや5ラウンドシステムといった最近の授業実践の理論的背景にISLAがあると認識しました。

(鈴木)その意味では、第9章で「5ラウンドシステムに関する誤解」というテーマでかなり丁寧に書いています。最近の授業実践の広がりを見ると、表面上の真似で終わってしまうことで、「やっぱり意味ないじゃん。じゃあ、元の授業でいいかな」となってしまうのが残念に思います。たとえば、5ラウンドシステムは、教科書を5回繰り返すこと自体が目的ではないのですよね。SLAで重要視されているTask-Based Language Teaching(TBLT)などの考え方に代表される「意味重視の指導(生徒と教員の豊富なインタラクション)」が並行してあってこそ、教科書をゴリゴリに回すのが活きてきます。

とはいえ、真似で終わってしまうことが残念と言いつつも、真似から入るからいいんですよ。まずは表面上で真似てみて、うまくいかないときに立ち返るポイントとして、自分の英語指導法に「思い込み」があるのではないかと意識できることがとても重要です。そこに気づいて、「じゃあ、どう変えたらいいのだろう」と考えるきっかけとしてSLA研究があると思っています。

とくに指導法は手順が決まっているし、真似たらすぐできる面もあると思うのですが、やはり、目の前の生徒に合わせた調整が不可欠です。本書でも「英語教師の専門性」として触れています。特定の指導法をそのまま導入するのではなく、それぞれの教員が、携わる教育環境に即した最適な手法を選択することが大切です。その調整の過程で、教材を工夫したり、ときには教員としての根本的な考え方自体を変えなくてはならない場面も絶対に含まれてくると思います。そのときに、SLA研究の知見が、振り返りのヒントになるのではないかと思っています。

暗記やドリルは、間違いなく必要な要素

――ご著書では、どのメソッドも否定していないのが特徴的だと思いました。一般的に否定されがちな暗記やドリルにも効果があって、それを踏まえた新しい考え方というのが目から鱗でした。

(鈴木)嬉しいですね! まさに私の味がめちゃめちゃ出ているポイントです。SLAもISLAも世界中で研究が行われ、入門書もたくさんあるのですが、日本で英語教育に携わる人が読んでも、必ずしもピンとくるわけではありません。そこには、入試・検定教科書・クラスサイズなど、日本の英語教育環境の特殊性があるからだと思います。「SLAって日本では役に立たないよね」となってしまうのが、SLA研究者としては悔しいわけですよ。本書では、日本のコンテクストに思い切り寄せて、英語教育との双方向からの入門書として書きました。

たとえば、音読やシャドーイングは定番の英語学習法ですが、日本以外のSLAではほとんど研究されていません。クラスサイズが大きく、一斉指導が必要となるアジアなどの国で活用しやすい指導法だからです。また、クラスで一斉に音読することが国語の授業でも一般的で、文化的な背景もあるでしょう。ただ、SLAの入門書を書こうと思ったら普通は音読を項目として入れないのですが、私の立場はそうではない。SLA研究と英語教育とをつなげて考えるために、むしろ入れなくちゃいけないなと考えました。欧米で行われてきたSLA研究だけから考えると、音読練習は役立たないとされるのが一般的ですが、私は、日本の中学高等学校において間違いなく必要な要素だと思っています。とくに、偏差値50前後の学校のように、英語が得意な生徒も苦手な生徒もいるクラス環境では、教員の説明だけでは置いていかれてしまう生徒が出てくることがあります。英語が苦手な生徒も、音読練習を通して少しでもできるようになれば、モチベーションにつながりますし、そういう練習が効く層があるのは間違いないはずです。このように日本のコンテキストに適した練習方法を、コミュニケーション能力の育成にどう繋げられるかを考えていくことが大切だと思っています。

――「個別最適化」という言葉があるように、生徒個人の特性や習熟度・モチベーションを把握し、適切に対応していくことが理想的な一方で、実際は難しいとよく耳にします。どのようにお考えでしょうか。

(鈴木)そこがまさに教員の存在意義で、AIではまったく代替できない点だと捉えています。たとえば、教員とたった1人の生徒との些細なやり取りであっても、教室全体に波及して、雰囲気がガラッと変わることってありますよね。それって、教員が生徒1人1人をなるべく見ようとしているから出てくる一言であって、生徒の個性を無視して解説だけしていたら、そういう場面は絶対に生まれないと思います。英語授業の教室は、多様な要素が影響しあう「複雑なシステム」と捉えること。そして、その複雑のなかに存在する「個」に気を配ろう、と教員が意識していること自体が重要です。

逆に、AIが代替すべきものもあります。たとえば、1度聞いたら覚えられる生徒と、何度も繰り返してやっと覚えられる生徒がいるように、認知的な個人差があります。それをしっかりと直視した上で、練習の量・復習のタイミングといった個別最適な部分は、テクノロジーに代替させてよいと思うのです。教員だからこそできる部分と、教員ではできない部分での役割分担をしていくことが大切だと思います。

受験指導の正攻法は、基礎の土台を作った上での個別指導

――コミュニカティブな授業を通して英語を使えるようにという観点と、大学入試で点数を取れるようにという観点との両立に、不安を抱く先生方も多いと思います。いかがでしょうか。

(鈴木)そこで不安を感じるのは正常な反応ですし、英語を「使う」授業へとシフトしようとして、同僚から心配されたり、反対されたりするとしんどいと思います。けれども、そういう先生方に向けて安心材料としてお伝えしたいのが、アルク教育総合研究所が行った大学入試の分析結果です。「中学英文法で大学英語入試は8割解ける!」というタイトルで、実証データが出ています。たとえば、“might as well”という表現は、入試でほぼ問われていません。それなのに、文法語法問題集を3周したりして暗記するのですよね。数年に1回出るか出ないかの頻度の表現に時間をかけて暗記するより、高1・2年生の段階では、まずは中学英語という基礎の土台を身につけて使えるようにすること。それができてから、各自の志望先に合わせて個別対策をすることが正攻法だと思います。

単語帳ベースの小テストについては最近思うところがありまして、語彙学習のバランスをきちんと見直すべきだと思っています。語彙学習活動を4つの領域に分けると(4ストランドの原則)、単語帳・小テストで行う「言語形式重視の学習」は4分の1でしかありません。単語が教科書の本文中でどう使われているかを理解して(意味重視のインプット)、それを自分の言葉で使ってみて(意味重視のアウトプット)、さらに素早く使えるようになる(流暢性重視の学習)という他4分の3が、英語を使えるようになるには必要です。そもそも、英語の日常会話や読み物の95%以上が、高頻度の3,000語でカバーできます。まずはそれを定着させてから、難しい単語を学ぶのは次の段階でよいですよね。

――最後に、日本の英語教育に対する鈴木先生の想いをお聞かせいただけますか。

(鈴木)英語指導は一様にこうしたらいい、という話ではまったくありません。目の前の生徒に合わせていろいろな工夫を施しながら、よい授業を作り上げていくものです。我々ができることは、「変えたい」という火種がある先生方に、ISLA研究が明らかにしてきている知見と全国の先生方の実践を共有して、そこからサポートするという草の根活動。そんなにすぐ成果が出るものではないし、頓挫することなんて当たり前で大変ですけれど、やりがいを感じています。大切なんじゃないのかな、地道ですけどね。

(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:早田愛)