探究学習で「自分の言葉で語る」生徒を!三重県立川越高等学校の新たなる挑戦とは

最終更新日:2025年10月17日

三重県にある県立川越高等学校。同校は国公立大学への合格者を多数輩出する三重県屈指の進学校です。そんな進学校である同校は、2025年4月に学科改編を実施。変化の激しい時代に対応できる人材を育てるため、探究学習にフォーカスした学科です。

今回は、現国際文理科長、新国際探究科長の石田正寿先生に、改編後の探究活動についてや、国際教育における探究学習について伺いました。

少子化の今、必要なのは「探究学習」

———御校は2025年4月から三重県初の探究科の学校になりましたね。改編に至った経緯を教えてください

(石田)三重県の教育改革は、他県と比べてボトムアップ型のアプローチが多いのが特徴です。本校も例外ではありません。現校長が「国際文理科のままでは次世代を見据えられない」という危機感を持ち、探究科への改編を提案されました。背景には、地域における生徒数の減少があります。この北勢地区でも少子化が顕著で、10年後には中学卒業生徒が700人以上減少すると予測されているのです。

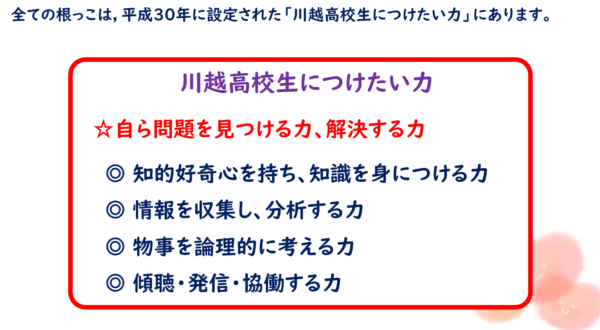

また、入学する生徒たちの学力層も変化してきており、従来のカリキュラムや授業スタイルでは多様な教育ニーズに応えきれない状況になっています。本校の「目指す生徒像:つけたい力」や、生徒一人ひとりの興味や能力を引き出すことを考え、探究学習こそが必要だと考え、改編が決まりました。

———具体的にどのような改編が行われるのでしょうか?

(石田)2025年3月まで本校には「普通科」と「国際文理科」がありました。普通科では共通教科を幅広く学びます。国際文理科では「英語」「理数」を中心とした学習を行い、とくに英語では「異文化理解」「科学英語」など特色のある講座、またシンガポールへのスタディツアーを設けています。

2025年4月からは、「普通科」が「探究科」に、「国際文理科」が「国際探究科」へと改編されました。探究科では普通科の「共通教科を幅広く学ぶ」ことを引き続き行い、そこに充実した探究的な学習の時間をプラス。「国際探究科」では国際文理科の特徴を引き継ぎますが、学校設定科目「データサイエンス」の新設もしました。もちろん充実した探究的な学習も行います。

新たな探究活動では、「探究DAY」という探究だけにフォーカスした日を設けたり、大学や企業に出向いて学ぶ機会を得られたりします。「学校でのあらゆる学びから、自身のキャリアに繋げ、社会生活や日常生活に結びつけ、深堀りする学習」を探究していくのです。

さらに、海外大学への進学をバックアップする授業や、教員や医療・看護に進みたい生徒のための特別授業も始まっています。

異学年交流を通した探究学習で新たな学びや気づきを

———2025年3月までの探究学習プログラムについて教えてください

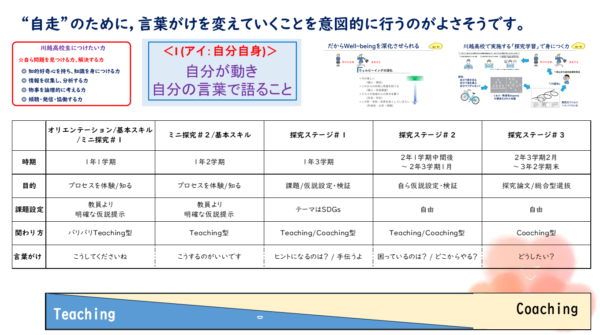

(石田)1年生で進路探究や自己理解、2年生でSDGsをテーマにした探究活動を中心に行っていました。しかし、生徒たちが「やらされている」と感じてしまう部分があり、自己調整力や主体性の不足を課題に感じていたのも事実です。たとえば、与えられたテーマを調べるだけで終わってしまい、自分の考えや意見を深める機会が不足しているのが現状でした。これでは、探究学習としての意義が十分に達成されないと感じていました。

———その課題を解決するため、どのような取り組みを行いましたか

(石田)1年生の前半に探究学習に必要な基礎スキルを指導しました。たとえば、リサーチの方法、仮説設定の仕方などです。そのほかにも、探究活動はグループで行うことが多いので、アサーティブ・コミュニケーションの方法やディベート技術なども教えました。後半では、これらのスキルを活用して、1年生はSDGsに関するテーマについて、2年生は自分たちで設定したテーマについての課題解決に取り組むフェーズに移ります。

2年生は、フィールドワークやアンケート調査、実験などを通じて、1年時より実践的なアプローチで課題解決を進める傾向が強くなります。

———改編された「探究科」「国際探究科」では、何が変わりますか

(石田)まず、探究の授業の単位数が増えます。今までは週に1コマだったのですが、改編後は週2コマになります。

あとは、「探究DAY」という、探究にフォーカスした日を年に5日設けました。1学期の中間テスト後、夏休み前、2学期の中間テスト後、 2学期の期末テスト後、3学期は1月末に設定します。

1年生から3年生までの学年縦割りグループを作り、お互いの探究活動の成果を発表し合ったり、探究活動におけるアドバイスを2,3年生が1年生にしたり、外部講師をお招きします。また、良い探究を行うための評価基準づくりも行いたいです。具体的には、他学年の発表を見て、「このポスターはイケてない」「この説明はわかりやすくて良かった」など評価し、それをもとに生徒たち自身が評価基準をつくります。

学年を超えた交流を行うことで、お互いに刺激し合い、さらに学びを深めたり、新たなものを創造したりすることを目的としています。

進学校としての看板はおろさない

———進学校としての役割を保ちながら探究学習を進める点について、どのように考えていますか?

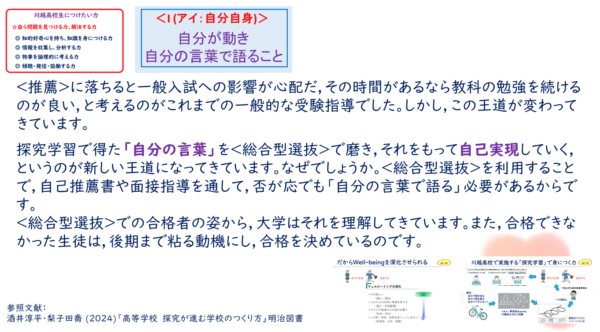

(石田)探究科に改編することは、進学校としての看板をおろすことではありません。むしろ、探究学習で今後の大学受験を勝ち抜く力をつけられると思っています。

探究学習は、粘り強く深掘りしていく学習方法です。そのため、忍耐強く一生懸命取り組むことが求められるのです。

本校には、何事にも素直に一生懸命取り組む生徒ばかりがいます。また協同性を兼ね備えています。そのような生徒は、忍耐が必要な探究活動にも意欲的に取り組むことができると思うのです。意欲的に取り組んだ結果、「深掘りする力」や「自分の言葉で語る力」、「論理的に考える力」などの力を探究活動で身につけ、受験にも活かしていくに違いありません。

現在は各大学が総合型選抜の枠を増やしています。総合型選抜は、「自分とは何者なのか」「その大学で何が学びたいのか」「将来どうなりたいのか、何になりたいのか」が問われる入試です。そのため、探究活動で身につけた「深掘りする力」があることで本当にやりたいことを見つけられ、「自分の言葉で語る力」で自分自身を最大限表現できるのでしょう。

国際教育×探究活動

———学科改編以前も国際教育と探究活動を組み合わせた活動を行っていたと伺いましたが、どのような活動でしょうか

(石田)国際文理科の生徒たちは修学旅行で毎年、シンガポール国立大学に行っています。

午前中はキャンパスツアー、午後はプレゼンテーションを行い、その後各々の発表についてディスカッションをします。以前は日本文化をテーマに発表をしていたのですが、探究学習ではなく、ただの調べ学習で終わってしまうことが多く・・・

たとえば、漫画の歴史についてや、本校が三重県にあるため、伊勢神宮についてなどの発表をしていました。漫画についてはシンガポールの学生も興味を持ってくれて盛り上がるのですが、深い話にはならなかったり、何か質問をされても「調べていないからわからない」と答える状況でした。伊勢神宮にいたっては、「ふーん、そうなんだ」程度の反応で終わってしまう。このままでは「探究活動をした」ということにはならず、ただ調べたことを発表する場になってしまうと思い、2023年からテーマをSDGsに変えました。

すると、シンガポールの学生も前のめりになって質問をしてくれましたし、その熱量に感化され、本校の生徒も質問に一生懸命答えようという姿勢が見られました。そのような結果、活発なディスカッションが行われ、深い学びにつながったのです。

ファシリテーターに転身するには「すべてを手放す」ことが必要

———探究学習には明確な答えがないため、ファシリテーションが必要かと思うのですが、ファシリテーターとして必要なことは何だと思われますか

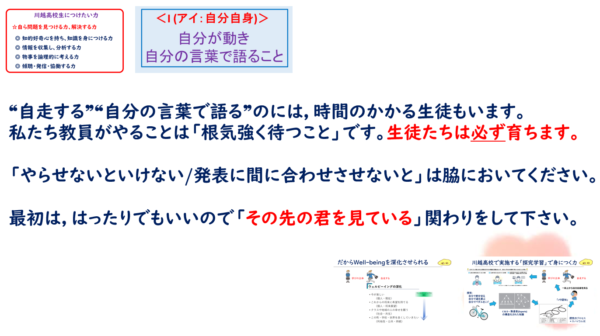

(石田)「教員は何かを必ず教えなければいけない」という固定概念をすべて手放すことが必要だと思います。私は、「させる」という言葉を使いません。生徒がすることをこちらが強要するのではなく、選択肢を提示する。その選択肢から選ばれなくても、「ただ選ばれなかっただけ」ととらえ、「では何が選ばれるのか?」を考えます。

———今後の展望をお聞かせください

(石田)まずは、改編した「探究科」「国際探究科」で、先程も少し述べた「自分の言葉で語る」生徒を育てたいです。それとともに、昔から策定している「川越高校生につけたい力」もしっかりとつけていきたいですね。

また、探究活動において教科横断的な取り組みもより活性化していきたいと思っています。そのためには、教員の生徒との関わり方は変わらざるを得ないと考えます。生徒とともに成長し、その先に生徒・教員のウェルビーイングを見据えることが重要です。

そのような心構えを持つことやその方法を、他の教員とともに模索していきたいです。私はコーチングの資格を持っているので、その資格も活かしながら、生徒・教員のウェルビーイングを見据える未来を描けるようになりたいです。

取材・記事作成:大久保さやか