競技性と役割分担で強制感なく!パーラメンタリーディベートで生徒のスピーキング力を向上させる授業とは

最終更新日:2025年10月14日

英語教育において発話やアクティブラーニングが盛んな昨今。スピーチやプロジェクト型学習、ディベートを授業に取り入れる先生方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

東京都立駒場高等学校で教鞭をとる最上谷 明信先生もその一人です。先生は、ALT(外国語指導助手)と一緒に「パーラメンタリーディベート」を授業に取り入れるため、授業設計を行い、実践しています。

「パーラメンタリーディベート」とは何か、授業の詳細や工夫されているポイントなどを伺いました。

強制感なくスピーキングの機会を

――先生は授業にディベートを取り入れられていますね。きっかけを教えてください。

(最上谷)きっかけはいくつかあります。まず、前任校で「一般社団法人パーラメンタリーディベート人財育成協会(PDA)」主催のディベート大会に顧問として引率したのがきっかけです。その後、その他の大会に参加するにあたり、ジャッジを務めるのが参加条件の大会があったので、パーラメンタリースタイルを勉強するようになりました。

駒場高校に赴任し、論理・表現Ⅱの授業での使用教材におけるライティング素材を見て「これをディベートに応用したらおもしろいのでは」と考えたのが、授業導入のきっかけです。

――どのような課題意識から導入を検討されたのでしょうか?

(最上谷)本校の生徒は、スピーキングにやや苦手意識があるのではと感じていました。具体的に言うと、ALTとの授業でごく簡単な英語のやりとりでも笑ってごまかそうとしたり、妙に高いテンションでやり過ごそうという感じの生徒が多い印象を受けました。基本的には真面目で努力家の生徒が多いのでもったいないなと思ったんです。そこで、パーラメンタリースタイルのように型や役割が明確で、ルールに沿ったディベートなら、強制感なくスピーキングの機会を持たせられるのではと考えました。

――パーラメンタリースタイルのディベートとはどのようなものですか?

(最上谷)ディベートには、大きく分けてアカデミックスタイルとパーラメンタリースタイルがあります。アカデミックスタイルは論題が事前に発表され、準備して臨む形式です。一方でパーラメンタリースタイルは即興型。論題がその場で発表され、20分程度の準備の後、ディベートに入ります。

役割分担が明確で、進行も型に沿っているため、生徒にとって取り組みやすい活動だと思いますし、十分なフィードバックするには足りないですが、50分の授業時間内で完結できるのは教員にとっても導入しやすい活動だと思います。

――具体的な授業の流れを教えてください

(最上谷)まず、本校の論理・表現Ⅱの授業では40人1クラスを20人ずつ2チームに分け、少人数授業を行っています。それぞれのクラスに月2回ほどALTが参加し、チームティーチング形式で授業を行います。

1回目の授業:ライティング

基本的には教材に載っている題材でライティングをします。教材自体にはテーマについての簡単な情報しか載っていないので、ALTが、自作してくれたパワーポイントを使いながらテーマに関連する情報を英語でクラス全体で共有してくれます。

さらに、私の方からもそのテーマに関わる最近のニュース記事を紹介しました。生徒がテーマに対し「自分とは関係ない」と思ってしまうと、なかなか自分自身の意見を持ちにくいと思うからです。具体的には、「朝日けんさくくん」という朝日新聞が提供している記事検索サイトから、関連記事を探してきています。

たとえば、地方の医者不足がテーマの時は、各県の実際の取り組みを紹介する記事を使ったり、女性管理職の少なさというテーマの時は、ジェンダーに関わる記事を探して、現状を知ってもらったりしました。記事の紹介後は、「この記事の内容についてどう思うか」を話し合う時間も設けています。この部分は日本語を使って行います。英語の新聞記事を読んで、英語で意見交換するのが理想ではありますが、時間の制約があるので日本語で行う選択をしました。全てを英語でできる学校であれば英語でやったほうがいいでしょう。

これらを経て、生徒は授業の最後に「与えられたテーマについての自分の意見」をライティングします。このライティングが、次回のディベートに活きるのです。

2回目の授業:ディベート

最初にグループ分けと論題発表→15分程の準備時間→ディベートを15分から20分程度行います。論題はライティングで扱ったテーマとほとんど同じか若干手を加えた程度のものです。また、グループ分けは毎回違う生徒がグループになるように配慮しました。

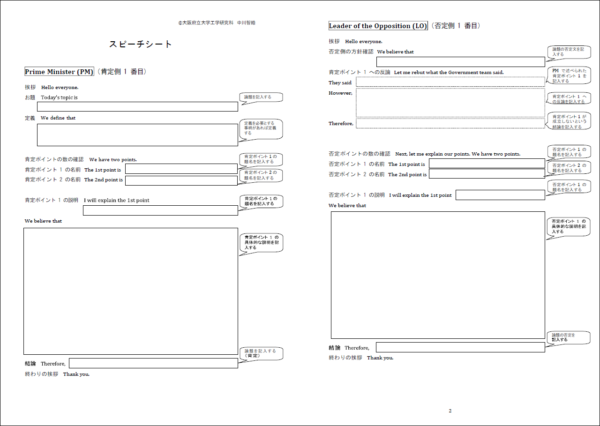

グループは、3人で一組です。準備時間では、パーラメンタリースタイルで決められた役割(図解で後述)を分担し、自分の役割に合わせて使用する原稿を集中して一気に書き上げます。

論題に対し肯定か否定かは生徒自身が決められません。こちらが「Aグループは肯定、Bグループは否定」と決めてしまいます。本当は論題に対し否定派だとしても、肯定側に立ったらその立場で考えないといけない。それが即興型でありパーラメンタリースタイルの醍醐味です。生徒同士が「相手はこう言ってくるかも」と予測しながらポイントを2つに絞る過程で議論することで、論理的思考が養われると思います。

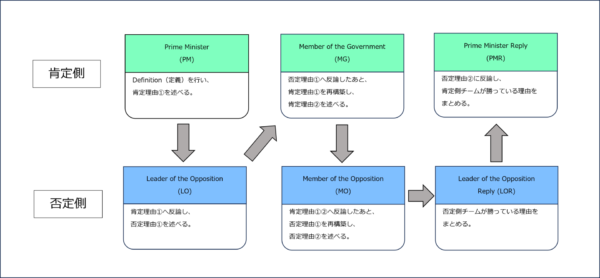

ディベート本番では、肯定側1人目(Prime Minister)から始まり、下記のように進めていきます。

見てわかる通り、LO以降の発表者は直前に発表した相手チームの主張に反論する形で自分の主張を述べなければなりません。ですので、自分の原稿ばかりを見て発表を待つのではなく、必ず相手の意見に耳を傾けていなければならないのです。

本ディベートは最終的に、ジャッジによって勝ち負けを決められます。このように、競技性と生徒それぞれに役割があることで、自然と集中して授業に臨んでいます。

スキャフォールディングで「話せる」状態を

――授業で工夫されていることはありますか?

(最上谷)まず授業を段階的に進めていることです。まずはALTの話や私の提供する新聞記事で題材の知識をしっかり身に付ける。その後ライティングをしてアウトプットすることで頭の中を整理する。そして、役割が決まっているパーラメンタリースタイルで発話をさせる。いきなりディベートをして何もないところから喋らせるのではなく、ステップアップしていくことで生徒が「話せる」状態を作っています。

さらに補足的に、論題に関する専門用語やキーコンセプトなどをALTが選び出して、ボキャブラリーリストを作ってくれています。生徒はそのリストを見ながら、自分の発言に合った語を選んで使うことが可能です。

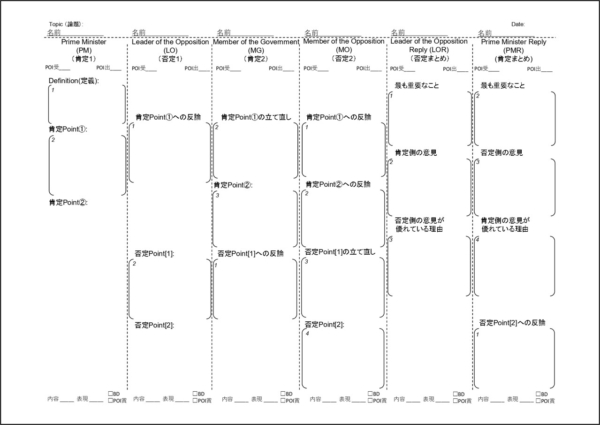

また、PDAで使用しているワークシートとフローシートを活用して、発言の型と議論の流れを明確にしています。たとえば、「相手はこう言っているが、しかし私はこう思う」といった反論の流れを視覚化し、生徒が自分で言いたいことを構造的に整理できるようにしています。

フローシート

PDA提供ワークシート

――先生が担当されているクラス以外でも、ディベートの授業を実施されていると聞きました。授業実施への理解や目線合わせはどうされましたか?

(最上谷)目線合わせについては、一人のALTにディベートの全授業に出てもらい、必ず同じ内容を実施してもらうようにしました。

本校のALTはご出身であるフィリピンでも教員として教鞭をとっていた方なので、どのような指導をすれば生徒はこの授業に取り組みやすいか、などを一緒に協議してくれました。

英語科の日本人教員の本授業への理解は、割とすんなりと得られたんです。その理由は、負担の少なさだと思います。ある程度の資料などはALTが用意してくれますし、ディベートなので教員が指導するよりも、生徒が考え話す時間の方が圧倒的に多い。最初はパーラメンタリースタイルについて知識がないと戸惑ったと思います。しかし、ALTの先生にパーラメンタリースタイルを理解してもらうことで、私が担当しないクラスでもALTを中心に授業を進行できるように準備できたと思います。

ディベートで4技能が統合的に伸びる

――生徒の反応や成果はいかがですか?

(最上谷)一番の成果は、「全員が必ず喋る時間がある」ことです。「自由に話していいよ」と言っても話さない生徒がいますが、ディベートでは役割が明確で順番も決まっているので、発言せざるを得ない環境がゲーム的な状況の中でつくれます。

また、スピーキングだけでなく、リスニング・ライティング・リーディングの4技能を必然的に使用する点も効果があると思っています。相手が言ったことに反論して自分の主張を話さなくてはいけないのでリスニングが必要ですよね。原稿を書くためにはライティング。「リーディングって関係ある?」と思われるかもしれませんが、「一般的にはこう言われているけれども、自分はこう思う」という論理展開は英文の長文で必ず出てきます。ですので、普段ディベートで使うことで、次に来る展開を予測することができるようになります。

さらに、同級生に論破された悔しさが、学習意欲につながる場面もありました。「負けたくない!」とお互いを意識することで、自分の主張の強度と相手の論理の弱点に気づく力も磨かれていきます。本校は部活動が盛んな学校なので、勝ち負けがハッキリと出る競技性のある活動がマッチしたのだと思っています。

――今後の展望をお聞かせください

(最上谷)社会問題を扱うディベートを通して、生徒には「社会を見る目」を養ってほしいと考えています。そして将来、日本社会を担う一市民として「相手の意見をよく聞き、自分の意見を論理的に伝える力」を持って社会に出ていってほしい。この授業が、少しでもそうなるきっかけになればとても嬉しいです。

取材・構成・記事作成:大久保さやか