オーセンティック教材を戦略的に授業デザインに組み込む! 適材適所の活用法とは

最終更新日:2025年1月24日

国際教育ナビで取材を重ねる中で、近年ホットワードとなっているのが「コンテンツベース」「内容重視」の授業です。今回インタビューさせていただいた南山高等学校・中学校女子部の池田 達哉先生は、オーセンティック教材で教科書の背景知識・関連知識を生徒に伝えています。教育指導要領、そしてグローバル化した社会では、文法知識に偏らず生徒が自身の多種多様な知識や経験を統合し、各技能で活かす力が求められています。大学入試においてもその影響が見られる昨今。コンテンツベースの授業においてもさまざまな指導法が確立されつつあるなか、池田先生にオーセンティック教材の具体的な活用法や大学入試への考えなどをお伺いしました。

なぜ活用? オーセンティック教材

――オーセンティック教材とはどのようなものなのでしょうか?

オーセンティック教材とは、英語学習者用に作られた素材ではなく、テレビ番組や新聞記事、映画といったネイティブスピーカーが日常的に使用する英語がそのまま含まれた素材を指します。

――なぜそういった教材を用いた授業を実践されているのでしょうか?

教員になった当初から、一番の根本にあるのは「おもしろい授業をしたい」という気持ちです。授業を通して生徒に新たな世界を見せ、「学ぶことは楽しい」と感じてもらいたい。そのためには、スキーマと呼ばれる背景知識の蓄積と構築が重要だと考えています。スキーマを活性化させることで、知的好奇心が刺激され、自分の知識を越えた物事への理解が深まります。また、異なる文化や言語への関心が高まり、ひいては自分自身の成長につながります。最終的には、借り物ではない「自分の言葉」で発信できる力を身につけてもらいたいと願っています。

こうした考えから、教材の内容やトピックの背景知識を丁寧に深め、さまざまな言語活動を取り入れた授業デザインに力を入れてきました。最近の教科書は非常に幅広く興味深いトピックを扱っていますが、教科書本文を読むだけでは、生徒が「自分事」として捉えられず、自分とは関わりの薄い「他人事」で終わってしまうこともあります。

そこで、YouTubeや現地のテレビ番組、Web記事といったオーセンティック教材を単元に取り入れ、トピックの専門家や当事者、一般の人々の声など、関連する人々の「顔を見せ」ます。すると、一気に題材が生徒にとって自分事となり、興味関心・学習意欲が高まるのです。さらに、授業の初め、中間、最後など、要所に追加情報となる素材を扱うことで、教科書本文の背景知識が増え、いっそう理解度も向上するように感じています。

適材適所の活用で生徒のスキーマを活性化

――具体的な授業の流れを教えてください。

2024年6月の第53回中部地区英語教育学会・富山大会にて発表した『英語コミュニケーションIIにおけるオーセンティック教材を活用した授業―リーディング及びリスニング指導に焦点をあててー』での研究発表内容をもとにご説明しますね。教科書はElement English Communication II (啓林館)を使用し、各単元を6つのステージに分けて7コマ程度で進めています。

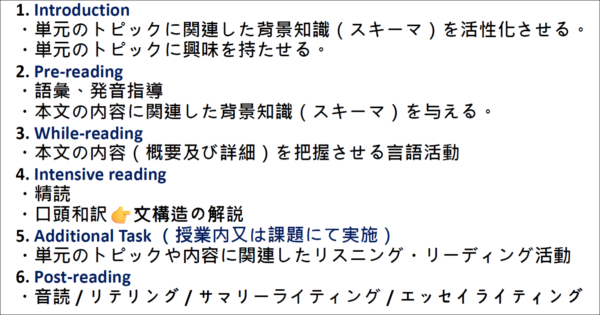

【ステージの流れ】

オーセンティック教材は、背景知識を活性化させ、本文の内容理解を深めるため、主に①Introduction、②Pre-reading、③While-readingのステージで活用します。また⑤Additional Taskは、状況に応じて取り入れられるよう柔軟性を持たせています。

一方、④精読では文法や語彙といった言語形式に焦点を置くためオーセンティック教材は使用せず、⑥Post-readingも単元で学んだ内容に基づく活動を行うため、追加の教材を必要としません。

――オーセンティック教材の量はどの程度使用するのでしょうか?

①Introduction、②Pre-reading、③While-readingそれぞれで1つずつ、合計3素材を使用するのが基本ですが、必要に応じて1~2素材を追加することもあります。あまり「数」にこだわらなくてよいと考えています。また、①②③すべてのステージで使わなければ「いけない」わけではありません。教科書の内容や学習目標、生徒の興味関心に合わせて、柔軟に活用することが重要です。

その単元における、どのステージで、どのように活用するか。伸ばしてほしい技能は何なのか。どのようなタスクを設定し、どのようなサポートが生徒に必要なのか。

それぞれを考え、集めた素材を適材適所に使用していくイメージです。素材は短いものでも構いません。30秒や1分程度の動画を単発的に使うことも効果的です。

――具体的な授業例を教えてください。

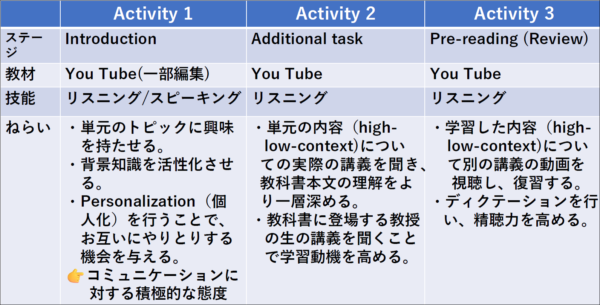

Lesson 1 Cultures around the World(テーマ:異文化理解)では、①Introduction、⑤Additional Task、②Pre-readingでオーセンティック教材を使用しました。

*Lesson1における各アクティビティ

本文のメインテーマ、High-and Low-context Cultureは生徒にとってあまり馴染みのない概念です。そこで本文に入る前の①IntroductionにてActivity1を実施しました。

High-context / Low-context Cultureの違いが現れている2本の会話動画を視聴し(Task1)、ワークシートに自分の会話スタイルに近いほうを選び、その理由を記入するタスクを行いました。その後、隣の席の生徒と意見を共有し、話し合う活動を行いました(Task2)。

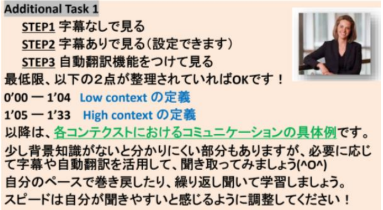

次のActivity2ではAdditional Taskとして、本文に登場するErin Mayer教授の講義動画をYouTubeから視聴しました。

――英語学習者用に作られていないオーセンティック教材は、既習事項以外の単語や文法、音声のスピードなど、生徒にとって難しくはないのでしょうか?

そうですね。その点は授業実施前の準備段階で生徒に必要なフォローを考えます。たとえば上記Activity2ではLow context / High contextの定義を書き込むワークシートを用意し、動画内の該当箇所の時間を示し、生徒が講義を積極的に視聴できる工夫をしています。また、講義を視聴する際には、動画を巻き戻したり繰り返し見ることを推奨し、生徒それぞれが必要なペースで学べるよう配慮しました。

――Activity3ではどのような活動をされたのでしょうか?

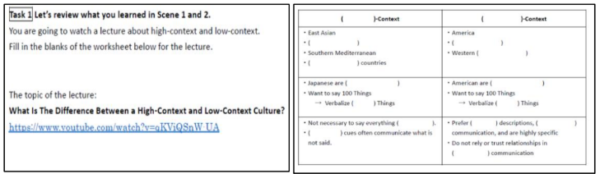

リスニング活動を通して、前セッションの学習内容の復習を目的としています。High / Low Cultureのコミュニケーション方法を解説したYouTube動画を視聴し、ディクテーションしながらその違いを聞き取る活動をしました。

――1つの単元で多様な教材を用意するのは大変なように思います。選定はどのようにしていますか?

まず、授業の準備段階で、教科書の内容を分析します。具体的には本文のジャンル、テーマ、登場人物、各段落の概要と詳細についてです。そのうえで、生徒に学んでほしいことや伸ばしたい技能を私自身の中で明確にします。

その後、GoogleやYouTubeを活用して関連する素材を検索します。本文内容との関連度の高さや生徒の知的好奇心を刺激するか、高校生の英語学習者にとって聞きやすいか、読みやすいかといった視点からテキストや動画、音声などを選んでいきます。

引用元としてはYouTubeを圧倒的に活用しています。“〇〇 for kids”という検索ワードを使うと、英語・内容いずれの面でも生徒が理解しやすい素材が見つかりやすいですね。“SDGs for kids”、“nuclear power for kids”、または “what is AIDS for kids”など、テーマに合わせて検索すると、2~3分程度の動画シリーズを見つけられたりするのでおすすめです。YouTube以外であればTED Talk、映画などを題材とする場合はamazon prime、学術論文であればGoogle scholarなども活用しています。素材を見つけた後は、YouTubeの文字起こし機能を活用してスクリプトを抽出し、必要に応じてGoogle翻訳やChatGPTを利用して、単語リストや和訳を作成します。こうした準備により、生徒が教材に取り組みやすくなる環境を整えています。

生徒の学習意欲向上&大学入試にも直結!

――実際に授業を受けられている生徒の反応はいかがでしょうか?

生徒アンケートによると、授業を受けた生徒の約95%が「授業内容がおもしろい」と回答しています。また、教科書のトピックに関連する背景知識を得ることで授業への理解が深まったと感じる生徒も多く、とても前向きな意見が寄せられています。さらに、リスニング能力の向上についても、生徒の約68%が「役立つ」と回答するなど、授業の成果がしっかりと実感されているようです。こうした結果を見ると、オーセンティック教材を活用した授業が、生徒の興味関心を引き出し、学びを深めるうえで効果的であることが分かります。

――文法知識の構築や理解の促進はどのようにされているのでしょうか?

文法指導については、授業の4つ目のステージである「精読(Intensive Reading)」段階で丁寧にフォローしています。このステージでは、教科書本文を精読し、文構造についての解説を行うことで、生徒が文法知識をしっかりと習得できるよう配慮しています。場合によっては、英語での説明を補足する形で日本語を用いることもあります。また、授業外の補習時間を活用し、文法解説に重点を置いた学習時間を設けるなど、生徒一人ひとりが基礎を固められるようサポートしています。

――オーセンティック教材や言語活動を取り入れた授業について、「大学入試」という観点から不安の声はないのでしょうか?

確かに、一部そういった声もあります。しかし、私が強く感じているのは、オーセンティック教材を活用した授業が大学入試対策にも直結しているという点です。近年の大学入試では、新聞記事やニュースといったオーセンティックな素材が多く引用される傾向があります。入試問題への対応という観点からも、日頃からオーセンティック教材に触れることで、生徒は背景知識や関連知識を蓄え、それを活かして内容を深く理解する力を養うことができます。これにより、試験本番でも抵抗なく問題に取り組めるようになるのではないでしょうか。

また、「受験のためだから」とひたすら演習問題を解くのではなく、学びを楽しみながらスキルを身につけることで、生徒の学習意欲も高まります。このような授業スタイルが、結果として希望する大学への合格につながると考えています。

(取材・記事作成・編集:小林 慧子)