Z会教材とオリジナルワークシートで実現する全員参加型授業

最終更新日:2025年7月23日

英語教員歴23年。県下有数の進学校でも教鞭をとるなど経験豊かな済美平成中等教育学校の長岡康志先生(2024年取材時)は、2024年、Z会の英語教育研究会分科会で『NEW TREASUREで構築するサスティナブルな授業システム』を発表。注目を集めた「生徒の参加意識を高める授業法」について、その詳細を伺った。

さまざまな生徒と向き合う中で生まれた課題意識とは?

――まずはご経歴と、現在の勤務校について教えてください。

(長岡)これまで23年間、英語教師として公立高校と私立中学・高校で教鞭をとってきました。公立高校では13年間勤務し、赴任先の異動に伴いさまざまな学力の生徒たちと出会いました。それぞれの学校のレベルや生徒の個性に合わせて、試行錯誤しながら英語を教えてきたというのが正直なところです。現在は、愛媛県松山市にある済美平成中等教育学校で、主に中学2年生の英語を担当しています。

――生徒たちの様子は、公立高校と私立中学・高校では大きく異なるのでしょうか?

(長岡)現在の学校は中高一貫校ということもあり、生徒たちの学力レベルは比較的高く、学習意欲も旺盛です。ただ近年は生徒の個性が多様化しており、なかでも小学校での英語教育とのギャップに戸惑う生徒が増えている印象を受けます。

――ギャップとは、どのようなものなのですか?

(長岡)必修科されたものの小学校では楽しく学習することに重きを置いているため、単語や文法を体系的に学ぶ機会は限られています。その結果、小学校での学びと中学校からの学びを結びつけるのが非常に困難な状況になっていると感じているんです。実際に中学校に入学後、本格的な英語学習が始まるとついていくのが難しくなる生徒が出てきていて、小学校で英語が好きだった生徒ほどそのギャップに苦しみ、英語嫌いになってしまうことがあるのです。

仮にこのギャップを地慣らしするとしたら、小中の接続をきちんと行う必要があり、教員個人の力量では限界があると感じます。とくに本校は私立で、生徒はいろいろな地域から受験をして入学しています。そのため、各々が小学校でどのような英語授業を受けてきたのか、実態を把握するのはなおのこと難しい。こうした背景もあって、当校ではもう一度素直に英語学習のスタートを切るイメージで授業を展開させています。

――具体的にどのような学習内容なのでしょうか?

(長岡)宿題、小テスト、授業でのワークシート活用の3要素で構成する、わかりやすい形としています。授業構築には、岡山中学校・高等学校の詫間知徳先生の授業を参考にさせていただきました。

まず宿題の役割は、学習習慣を身に付けることを目的に据えています。それまで雑然と課されていた宿題をいったん全部やめて、必要なものをきちんと取捨選択するところから始めました。今は文法問題集、難易度の高い問題集のSirius21(育伸社)、AI英会話アプリのELSA Speakの3つ。かつては取り組む前に諦める生徒もいたのですが、やるべきことを明確にし、評価を単純明快に提出率で行うことで、現在はおよそ8割の生徒が提出するまでになりました。

やっぱり英語は反復学習が大切。地道にコツコツやる生徒が伸びていきます。修行的な要素があるというのかな。だからとくに中学生は取り組むべきことを整然とした形で出してあげるのが重要で、思いつきであれこれやらせるとモチベーションを下げることになってしまいます。

次に、小テストは学力の定着度の確認のために行います。詫間先生の「生徒たちが家では何をしているかわかりませんから、目の前である程度一緒に学ぶことを重視しています」という言葉も参考に、生徒の実力を測るためにも小テストは目の前で解かせて採点するといった、とてもシンプルな内容です。

評価は得点率。定期考査の点数を8割に圧縮し、残りの1割ずつを宿題の提出率と小テストの平均得点率に振り分け、成績に反映しています。宿題の提出率が8割、小テストの得点率が8割なら16点プラスという感じです。加えて、小テスト後に間違った箇所を訂正して再提出したら加点するなど、やればやるだけ得点できるわかりやすい仕組みにしています。

――小テストはどのような内容をされているのですか?

(長岡)英語学習において単語力は非常に重要なので、Z会の「速読英単語 入門編」ベースとした単語テストはひとつの例です。学級のほうで1日20個の単語を学習し、英語の授業のときに10個の単語をランダムに出題します。毎日コツコツと続けることが重要なので、単語テストの結果で生徒を叱ったり、プレッシャーをかけたりすることはありません。

生徒からは「単語テストがあることで、毎日単語を学習する習慣がついた」という声が聞かれます。語彙力は英語学習の基礎となりますから、単語テストを通し生徒たちの学習意欲を高め、さらなる英語力向上を目指していきたいと考えています。実際、これまで2,000個を終わらせたこともあって、その後の模試での成績が全然違ったんです。確実に結果がついてきているなと、そんな印象を持っています。

授業への参加意識が高まるオリジナルワークシート

――授業でのワークシートの活用についても教えてください。

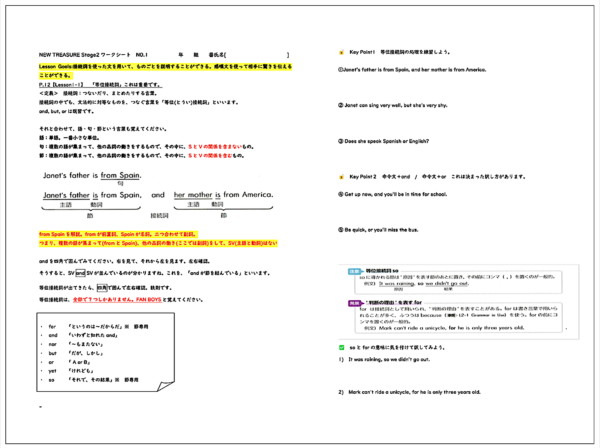

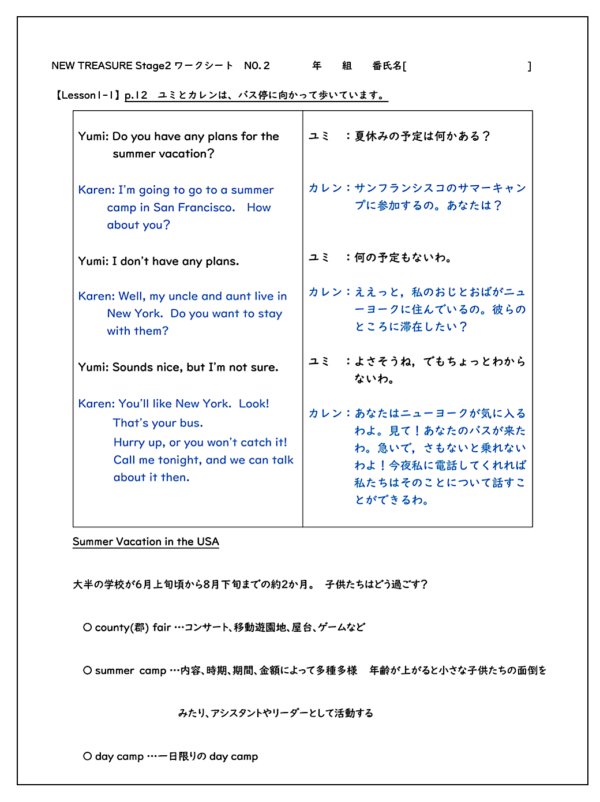

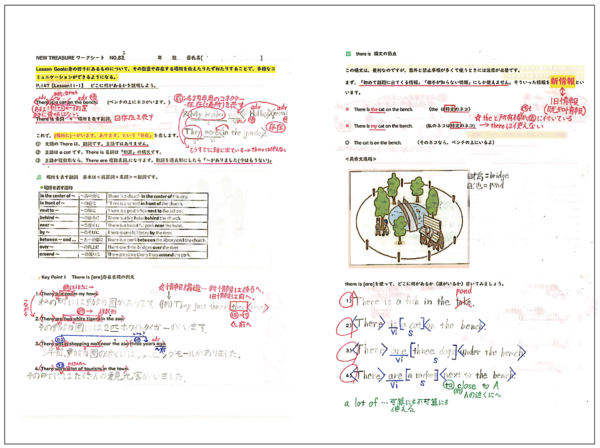

(長岡)現在、Z会の『NEW TREASURE』とオリジナルワークシートを掛け合わせた授業は工夫を凝らした内容になっていると思います。『NEW TREASURE』とワークシートを採用したきっかけは、すでに同教科書を使用されていた詫間先生の授業を見学したことで、その授業が、とても素晴らしかったのです。

詫間先生のワークシートは授業の内容が非常にわかりやすく整理されており、生徒たちは迷うことなく学習を進められていました。最初にワークシートをパッと配って、「はい単語を埋めていくよ」「次は英作文だよ」という具合に進めていく。生徒の反応も良く、単語練習から文法の理解、本文の内容把握まで、スムーズに手がけていたのです。全員が積極的に授業に参加している様子は、チームとしての意思統一がなされているようでした。サッカーにたとえるなら生徒が選手で教員が監督。いわば監督の描いた戦術がチームに浸透しているわけです。授業光景は感動的ですらありました。

そこで私も生徒たちが「今、何をすべきか」「授業で何が重要なのか」が一目でわかるワークシートを作ろうと考えました。

――ワークシート作りで留意された点はなんでしょうか?

(長岡)ワークシートのコンセプトは先に述べた通りですが、さらに本校の生徒の実情に合わせ、「プリントをなくさないようにファイルを全員にもたそう」「予習をするのが難しいなら、予習をしなくてもいいように作ろう」と改善を重ねました。授業中に生徒が必要な情報を書き込むことで、最終的には教科書に加えて解説集ができるといったイメージを理想としています。

種類は2つ。本文理解と文法です。見開きの左側に本文、右側に文法の例文と説明がある『NEW TREASURE』の構成に合わせて、本文理解のワークシートでは本文の重要単語やキーセンテンスを穴埋め形式で確認できるようにしています。一方、文法のワークシートでは基本的な文法規則の説明や例文などを入れています。

――生徒たちの反応はいかがでしたか?

(長岡)授業への集中力が格段に向上しました。以前はノートを取るのに精一杯で、授業の内容が頭に入ってこない生徒もいましたが、ワークシートを使うようになってからは、教員の話に集中し、積極的に発言する生徒が増えました。また、「ワークシートがわかりやすいので復習しやすい」という声も聞かれ、学習習慣の定着に繋がっていると感じています。

教員の「持続可能な働き方」と生徒の「学び続ける力」を育みたい

――最後に、今後の展望についてお聞かせください。

(長岡)これまでお話してきたように、教員不足が深刻化する中で、いかに効率的に、効果的に授業を進めていくかが、私たち教員に突き付けられた課題です。従来型の「先生が一方的に教える授業」から脱却し、生徒たちが主体的に学習に取り組める環境を作っていくことが重要で、そのためには生徒一人ひとりの状況を把握し、理解度に合わせてきめ細かく指導する。加えて教員自身の負担軽減も大切です。

この点においてワークシートは授業をシステム化する手段でもあります。私が雛形を作り、それを英語教員みんなでブラッシュアップしていく。新しく着任された先生にも、「教科書とワークシート、そして小テストをしてもらったら大丈夫」という形を作っています。そうすることで教員の準備はとても楽になると思うのです。

――先生自身の負担を軽減することで、生徒と向き合う時間をより多く確保できるということですね。

(長岡)その通りです。生徒と向き合い、生徒たちのモチベーションを引き出すことができれば、彼らの「自ら学び続ける力」を育むことも可能となってくると思います。

(取材・編集:小林 慧子/構成・記事作成:小山内 隆)