マインドセットの変革を! ベテラン教員が語る、これからのあるべき教育の姿とは

最終更新日:2025年3月13日

40年以上の教員生活を送る三重県立川越高等学校の近藤泰城先生は「今の学校教育は古い」と考えています。これからの時代、今まで以上に生徒には「好きなことを見つけ、没頭してほしい」と願い、「教員は生徒たちの伴走者であるべきだ」と言います。近藤先生が考える現行の教育環境の問題や理想とする教育環境は、どのようなものでしょうか? 詳しく伺いました。

生徒が「好きなこと」に没頭できる教育環境が、あるべき姿

―――近藤先生は長年教育現場の最前線で教鞭をとられてきました。今の学校教育をどう思われていますか?

(近藤)多くの問題点があると感じています。ひとつは時間割。「今は英語の時間だから、仮に数学に興味があっても我慢しなさい」と強いるシステムだといってよく、生徒たちの自主性や創造性の成長を阻害すると考えています。今後、教育は個別最適化されていくべきで、究極の形は時間割をなくすこと。1日数学をやりたい生徒がいれば、そのようにできる環境が理想です。

担任制も大きな問題です。担任制は1人の教員がクラス全体の主導権を握り、支配する構造を生み出しやすいシステム。一度主従関係ができてしまうと、「相談したいのは担任ではなくてあの先生」と思っても声をかけづらい状況が生まれてしまいます。生徒と教員も人間同士で相性はありますから、オープンな関係が築かれやすい状況にするためにも担任制は廃止すべき。それに、この担任制に紐づく痛ましい経験をした女子生徒を知っているんです。

―――それはどういうものですか?

(近藤)20年ほど前に担任した女子生徒で、彼女は高校2年生のときに突然過呼吸を発症しました。当時理由は分からずじまいだったのですが、社会へ出たのち、小学校時代に教員から受けた性暴力が原因だったと分かり、私に報告してくれたのです。

聞くところによれば、加害者である教員は学級担任という絶対的な権力者として彼女を支配していたそうです。しかしその濃密な人間関係が異常であったことは、彼女はもちろん生徒の誰もが分かりませんでした。彼女は性暴力だと分からぬまま小学校生活を送ったのです。けれど無自覚ながら心は傷を負っていて、高校生になって発症。その話に、私は非常にショックを受けました。悲劇の主要因は担任制という閉鎖的な環境です。複数の教員と自然な形で触れ合える学校システムが必要だと、あらためて感じた瞬間でもありました。

―――それは痛ましい経験でしたね……。―

(近藤)やはり、生徒がイキイキと日々を過ごせ、自分の好きなことに没頭できる教育環境が、あるべき姿だと思うのです。大学のように生徒が授業を選択できるシステムが良いと思いますし、教員は生徒のモチベーションを高める伴走者のような存在を目指すべきです。

―――今後、教員の役割は変わっていくということでしょうか?

(近藤)知識の伝達者ではなく、生徒の学習をサポートする役割が求められると思います。生徒が自ら学びを深められるよう、学習意欲を刺激する指導がより重要になります。

私は、ずっと洋楽の紹介をやっています。本校では、ベネッセのClassi、リクルートのスタディサプリで生徒に情報を発信できるのですが、そこで全校生徒に英語の歌を紹介しているのです。以前に神奈川大学の久保野雅史先生が、「授業で英語の歌を使う場合、教員自身がその歌に思い入れがないとうまくいかない」とおっしゃっていました。その通り、というか、どうせ紹介するなら自分が気に入ったものをと思いますから、選曲はほとんど自分の趣味で。結果、20世紀の歌ばかりになるんです(笑)。

LETという団体のブログにその取り組みを紹介しました。ここでは著作権に配慮して、曲名と紹介文だけになっていますが、生徒にはYouTubeや歌詞のサイトも紹介しています。選ぶ基準は、英語が比較的スッキリしていて、高校生の学習に適していること、高校生の世代に感じてほしいメッセージが含まれていること、などです。こちらのページの中盤にある紹介をご覧いただけると、どのような楽曲を紹介しているかがわかります。

2024年9月の文化祭では、紹介した中から「英語の応援ソング」というテーマで、ザ・ビートルズの「Blackbird」と「Hey Jude」、エリック・クラプトンの「Tears in Heaven」を演奏し、歌詞や和訳を見ながら聴いてもらいました。「Blackbird」は差別を受ける黒人たち、「Hey Jude」は父親の不倫で悩む子供の話、「Tears in Heaven」は事故で息子を失ったエリック・クラプトン自身への応援ソングです。大きな反応があったわけではありませんが、ごく一部の生徒でも英語に興味、憧れを持つきっかけになったのではと考えています。

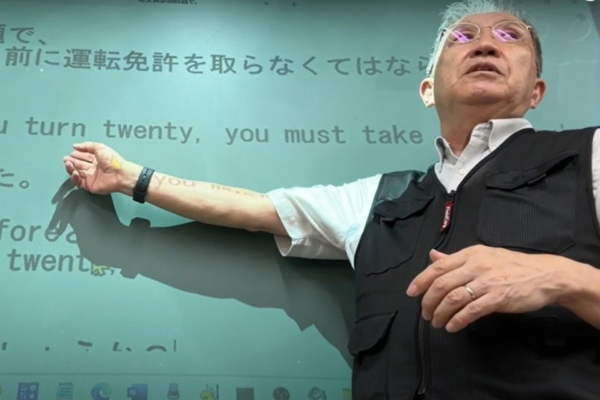

ICTの活用で授業に創造性をもたらす

―――ICTを積極活用しているところも先生の授業の特徴です。

(近藤)インターネットの可能性に触れたのは、私が三重大学に内地留学していたときのことです。当時はまだインターネット黎明期。英語教育は文法や読解が中心で、生徒の興味関心を惹きつける授業法は少ないものでした。そこで私は、インターネットを活用することで、生徒が主体的に学べる環境を作りたいと考えたのです。

以来、ICTを活用した教育の実践に取り組んでいます。授業内容を大きく変えられない高校では積極活用できていないのが現状ですが、過去には動画・YouTubeを活用した授業を行いました。あらかじめ作成した文法説明の動画を授業で視聴させる内容です。YouTubeは再生速度を変えられるので、理解が速い生徒は1.5倍速などで視聴したのち、余った時間は他の科目の勉強などをして良いと伝えました。

文部科学省は個別最適な学びを実現していくと言っていて、その一つの方法になるのかなと思います。半面、そうであれば教室に集まる必要はないと感じる人もいそうですが、「動画視聴を自宅で」と促しても見てくれないのが現状。反転授業を成立させるためには、それなりの強制力は必要でしょう。

動画の作成には時間がかかると感じる方がいるかもしれません。しかし私は、ゲーマーが配信をしたり、YouTubeにアップする動画作成に使うOBS Studioという無料ソフトを使用し、PCの画面に映る素材や解説する私を録画する方法で作成しています。これですと事前準備を終えたあとは、動画撮影の時間とYouTubeにアップロードする時間だけで動画が完成。手軽にできますので、ぜひ試してみてください。

ChatGPTも非常に使えるツールで、生徒から受けた難しい質問を投げかけて一緒に答えを考えたり、教材作成に役立てたり。最近ではテイラー・スウィフトの楽曲「You Belong With Me」の歌詞に登場する“belong with”という表現について、ChatGPTに質問してみました。

―――どう質問されたのですか?

(近藤)私たちは普段“belong to”という表現は教えますが、“belong with”はあまり教えません。そこでChatGPTに“belong to”と“belong with”の違いを質問してみたんです。すると“belong to”は所有・所属を表し、“belong with”は「一緒にいるべきである」「ふさわしい」という意味だと教えてくれました。“You belong to me.”だと「君は私のものだ」というニュアンスとなり、“You belong with me.”だと「君は私と一緒にいるべきだ」という意味になるのです。

―――belong withはロマンチックな表現になるのですね。

(近藤)そうなんです。ChatGPTのおかげで新しい発見を得られたように、AIは教員にとって強力な味方。ひと昔前は、このような分からないことがあると、ALTの先生を必死で探してネイティブに聞かなければいけませんでした。でも今はパソコンさえあればすぐに正確な答えを聞けるわけです。これは使うべきで、より良く活用すれば、授業に創造性をもたらすことができます。

生徒をよく見つめ、理解し、導くことが大切

―――日頃から「教育現場は変わらないといけない」と先生は提唱されています。あらためて、今後の教育についての考えをお聞かせください。

(近藤)冒頭でも触れたように、今後はますます個別最適化が進み、生徒一人ひとりの個性や学習進度に合わせた最適な学習環境の提供が重要となります。時間割をなくして大学のような授業選択制にしたり、個別指導が充実していくようなイメージですね。

個別指導の好例はモンテッソーリ教育でしょう。聞きかじり程度の知識しかないのですが、子供には自分を育てる力、自己教育力が備わっていることを前提とする教育法で、教員や大人はあくまでサポートする存在だと言います。そうした環境のもと、子供たちはのめり込める対象を自ら見つけ、どんどんとのめり込んでいく。素晴らしいですよね。高校の教育現場でも同様の光景を創出していきたいです。1人の教員が40人の生徒相手にしゃべっても、10人くらいはつまらない顔をしているわけですから。そのような授業法は年間数回、優れた外部講師によるものに限定したほうがよいと思います。

ほかにも、グループワークを充実させて問題解決力やコミュニケーション力の向上を図るのが良いと思っています。もはや知識の獲得は学校の授業で行う必要すらないでしょう。教員が作成した動画を見せ、その後にドリルを課すようにするとか。YouTubeで探せば楽しく学べる授業動画はたくさんありますしね。加えて学校が発信しているものを見て、レポートを提出すれば授業に出席したことになるなども実現すればいいなと思います。不登校生用のオンラインスクールでは実証済みですから、非現実的ではないと考えているんです。

―ー―まさに教育現場は変化の最中なのですね。では渦中にいる若手教員へのメッセージはありますか?

(近藤)「自分の存在意義はどこにあるのだろうか?」といったことを考えるのは必要でしょう。そのためにも、いろいろな本を読むことをお勧めしたいですね。

私が面白く読んだ一冊に『人間は9タイプ 子どもとあなたの伸ばし方説明書』があります。これは“ビリギャル”で知られる『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』を記した坪田信貴さんの著書。長年研究されてきた心理学的アプローチを教育現場に取り入れた様子を綴ったもので、人間の性格を9つのタイプに分類し、それぞれのタイプに合わせたコミュニケーション法を紹介しています。一読すると、教員としての立ち位置、生徒への接し方や指導法のヒントが得られるかもしれません。今後、伴走者かつサポーターが教員の存在意義となりますから、生徒たちとのコミュニケーション力は磨いておきたい力です。

あとは、今は本当にいろいろな情報があるので、それらを積極的に取りにいき、取捨選択して学んでいくべきだと思います。換言すれば、学び続けることが大切だということです。教育は常に変化していくもの。ICT技術の進化や新しい教育理論など、学ぶべきことは無数にあります。実践をして失敗することもあるでしょう。しかしそこから学び、より良い教育を目指して努力を続けることが大切です。

―――生徒と向き合ううえで心理学の知識も役立つのですね。他に参考にできる書籍などはありますか?

(近藤)『スタンフォード式記憶術』という本もおすすめで、マーカーを引くよりも、重要な部分を一度覚えてから教科書を見ずにノートに書き写したり、人に説明したりする方が記憶に残りやすいといった効果的な学習法や記憶術が紹介されています。また、この本で紹介されている「ぬいぐるみに話す」という学習法は、一見突拍子もないように思えますが、実際に効果があるそうです(笑)。

―――ぬいぐるみに……ですか(笑)。

(近藤)はい(笑)。ぬいぐるみに学んだことを説明することで、記憶の定着が促されるそうです。もちろん、人前で話す練習にもなります。若手教員の方も、ぜひ試してみてください!(笑)

取材・編集:大久保さやか/記事執筆:小山内隆