英語が苦手な生徒も没頭する! エンゲージングな授業を行うための秘訣とは?

最終更新日:2025年3月25日

英語学習者の動機づけに関する研究を行っておられる山上徹先生。2024年に札幌新陽高等学校を退職し、現在はイギリスにあるウォーリック大学の博士課程に在籍しています。

「もともと私も英語が苦手だった」と語る山上先生が、どのように英語が苦手な生徒にも授業に没頭してもらえるような工夫を行ってきたのか。また生徒が没頭して主体的に授業へ取り組んでくれるにはどうしたら良いのか、お話を伺いました。

エンゲージメント向上の鍵は「感情的な興味づけ」

――英語学習のモチベーションが高くない生徒に対して、どのような工夫を行ってきたのか教えてください。

(山上)私が教員をしていた札幌新陽高等学校には、「先生、英語はやりたくない!」と言ってくる生徒が多く在籍していました。その中で私がとくに重視してきたのは、授業の導入部分です。最初の導入で生徒に「つまらない」と思われてしまうと、その後どれほど素晴らしい活動や入念な準備を行っても、関心を引くことは難しくなります。エンゲージメントを高める、授業に没頭してもらうためには、最初に感情的な興味を引き出すことが鍵だと考えています。

――「感情的な興味を引き出す」とは、具体的にどういうことでしょうか?

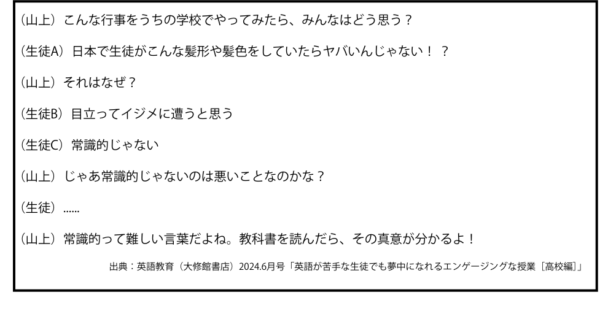

(山上)たとえば、英語の授業でアメリカの学校行事“Pajama Day”に関する教科書本文を取り上げた際、生徒に感情的な関心を持ってもらう工夫をしました。

生徒自身の経験や日常に結びつける問いかけを行うことで、まずは授業内容への興味と関心が高まります。最初の導入部分で感情的な興味(感情的エンゲージメント)を持ってもらえるかどうかが、授業成功の大きな鍵だと感じています。

――他にも、授業で工夫していた点はありますか?

(山上)英語に触れる機会を増やすことや、自分自身が英語を話す姿を積極的に見せていました。具体的には、授業中は基本的に英語を使うよう心がけ、たとえば「UDトーク」というアプリを使い、プロジェクターに私が話した英語の日本語訳が表示されるようにしました。これにより、生徒は英語に触れながらも誰一人取り残されることがなく内容を理解することができます。私も英語力という意味では未熟ですので、話した英語の文法を間違えたときは、おかしな日本語訳が表示されることがありました。むしろ間違いも明示的になることにより「先生でも間違うことがあるんだ」と生徒に感じてもらえたことは、生徒のモチベーション低下を防ぐ助けになりました。

自分の現状と将来実現したい理想のイメージのギャップを小さくし、生徒の動機づけの減退を防ぐような工夫を日常的に行っていました。そして、「完璧にできなくても良いし、実際に教員も完璧ではない」ことを客観的に実例を通じて伝えていました。

――たしかに「間違えてもいいんだ」と思えれば、英語学習への心理的ハードルが下がりますね。

(山上)その通りです。私も生徒には、翻訳なしで「3割理解できれば十分だよ」とよく話していました。授業は基本的に英語で進めましたが、生徒に不利益が生じる場合はもちろん日本語でサポートを行うこともありましたね。それでも、英語に触れる機会は最大限確保していました。

他にも生徒が英語に触れる機会として、ネイティブスピーカーと交流する場を設けることも意識しました。たとえば、アメリカの高校生を札幌新陽高校に招いたり、大学院時代の同級生が働く日本語学校から留学生を連れてきてもらったりしました。

ただ、こうした交流の際に英語のネイティブスピーカーとの交流に限定すると「自分は英語が全然できない」と感じ、かえってやる気を失う生徒もいました。そこで、英語を第二言語として話す他国の方(例:セネガル共和国・ギニア共和国・ブルンジ共和国など)を招待し、いろいろな英語に触れてもらいました。そうすることで、「ネイティブスピーカーのように英語を話さなければならない!」という固定観念を崩し、モチベーションを取り戻すきっかけづくりもしていたのです。

さらなるエンゲージメント向上には個別のアプローチも必要

――山上先生が授業を行う前から生徒たちは授業に対して積極的でしたか?

(山上)いいえ、当初は「本当に(英語の授業が)つまらない」という空気が漂っていたのを覚えています。そもそも「なぜこの授業を受けているのか」と疑問を抱く生徒も多く、海外に行きたい・海外で働きたいという希望もほとんどありませんでした。

そんな中で、授業の冒頭で感情的な部分を刺激したり、生徒自身が話せるようなトピックを選んだりすることで、エンゲージメントを高める努力をしました。同時に、生徒一人ひとりの動機を考えることも重要だと考えています。「受験のため」という生徒もいれば、「英語ができる自分カッコいい」という生徒もいれば、「少しでも英語ができる自分になりたい」という生徒もいるでしょう。英語学習の動機は人それぞれなので、こうした個別の要因に目を向けることで、結果的にエンゲージメントをより高めることにつながるのでは、というのが私の考えです。

――たしかに、人によって英語学習の動機は異なりますよね。

(山上)異なる家庭環境や人間関係など、生徒によっていろいろな経験や背景を持っているので、ある意味では当然ですよね。そんな生徒が集まって学校のクラスが形成されています。私はいままで「人のやる気やモチベーション」に興味があり、理論を重視した研究を行ってきました。しかしいざ現場に入ってみると、本当にいろいろな外的要因が複雑に絡み合った環境でうまくいかず、挫折を味わいましたね。

私が持っていた一面的なモノの見方が全く通用しない。そこで「生徒を教育する立場として、自分には何ができるだろう」と改めて考えて試行錯誤を繰り返した結果、最初よりはよい授業を行えるようになったと思います(まだまだですが…)。

――山上先生にも試行錯誤していたときがあったのですね。

(山上)最初のころは、なかなかうまくいきませんでした。もともと私自身は英語学習が嫌いで、とくに学習者だったころは「教科書がつまらない」と思っていました。生徒には同じ思いをしてほしくないという思いで、教科書から脱線してちがうものを授業に取り入れようといろいろ取り組んだのですが、思うような結果にはなりませんでした。

そこで教員の先輩方からアドバイスをいただき、あらためて教科書をしっかり読むことにしたのです。すると出版社の狙いや思いが読み取れて「教科書って意外と良いな」と、今さらながら気づきましたね。

その後は教科書を使った授業を行い、とくに「導入」「深化」「発展」の3段階を意識しました。

●導入:生徒への興味喚起

●深化:より深い理解を得るための問いかけ

●発展:学んだ内容を自分事とする、自分の意見を持って発表できる状態まで考えを深める

――意識した3つのポイントについて、具体的に教えていただけますか?

(山上)たとえば“weird(変)”という表現の意味について考える授業を行うとしましょう。導入の興味喚起は、先に説明したとおり、問いかけを通じて「常識って難しいよね」と、授業の内容そのものに興味を持ってもらいます。

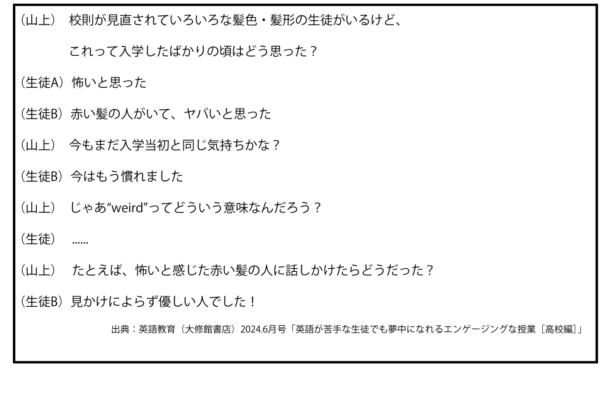

その後の深化では、下記のような問いかけを通じて“weird”という言葉と自分たちの生活を関連付けます。

発展では「奇妙だけど価値のある行為」というテーマで3〜4人組に分かれて議論してもらい、支援を行いながらも英語を使って意欲的に発表してもらえました。クラス全体の挑戦意欲も高まり、エンゲージメントが高まったと感じております。

――他にも意識したポイントはありますか?

(山上)導入・深化・発展のどの段階でも、エンゲージメントの側面である下記の4つは意識していました。

●感情的エンゲージメント

●行動的エンゲージメント

●認知的エンゲージメント

●社会的エンゲージメント

簡単に説明すると、エンゲージメントとはいわば「(授業に)没頭している」状態のこと。エンゲージメントを構成するのは、行動などの外的な部分と感情などの内的な部分、その両面から成り立っているよ、という話です。

たとえば私自身、幼いころは授業中によく手を挙げていました。客観的に見れば「この子はエンゲージされている」と思えるでしょう。しかし内面では「できるだけ手を挙げていれば、その後は指名されることがない」ことを分かっていたから積極的に手を挙げていただけなのです。

つまり「手を挙げている」という外的な部分が良いからといって、授業に意欲的(内的な部分も良い)とは限らないのです。こうならないよう、私の授業では考えられるようなトピックを与えて「認知」を動かす、その後はディスカッションやプレゼンテーションを通じて「行動」してもらう、といったことを意識していました。

生徒のエンゲージメント向上に取り組む教員に向けて

――「エンゲージメントを高める授業を実践したい」と考えている教員の方にメッセージをいただけますか?

(山上)最近気になっているのが、生徒側が「主体性の有無を教員から評価されている」ことを強く感じている点です。本当に主体的になっているのか、評価のために主体性があるように振る舞っているのではないか、と考えさせられる場面が結構あります。やらされている主体性、とも言えるでしょう。

できるだけ枠組みを作ってタスクを考えていく、といった形の授業を意識した方が、本当の意味での主体性にはつながるかと思います。そのあたりについて、詳しくは「エンゲージメントを促す英語授業-やる気と行動をつなぐ新しい動機づけ概念」という、私が制作にかかわった本でも紹介しております。

取材:松山まりな/記事作成・構成:国立久吉/編集:小林慧子