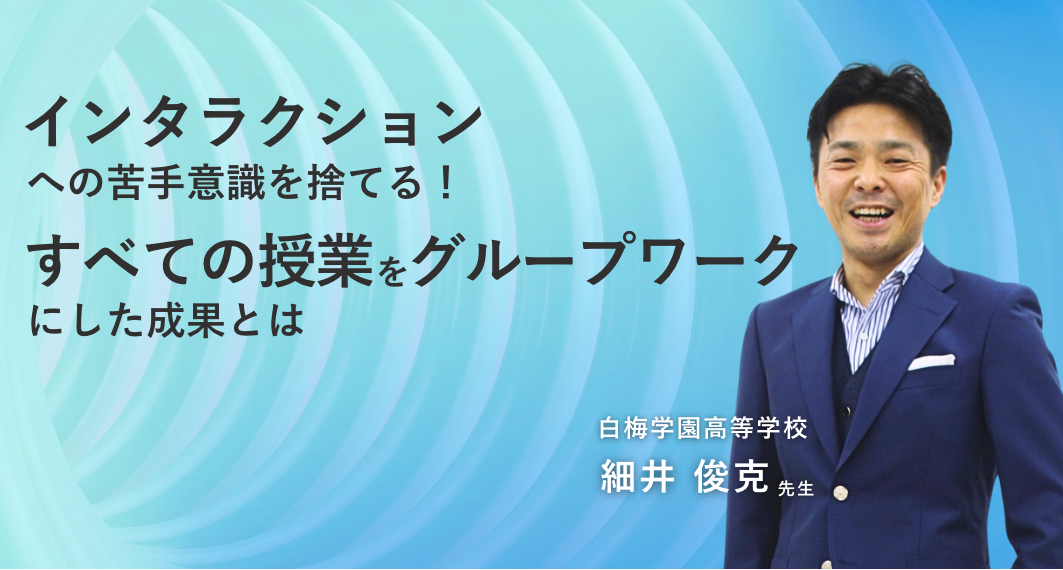

インタラクションへの苦手意識を捨てる!すべての授業をグループワークにした成果とは

最終更新日:2025年8月13日

大学卒業後は水泳コーチ、その後英語教員となり、現在は英語と情報の授業を受け持つ白梅学園高等学校の細井 俊克先生。そんな細井先生は、文法指導も含めすべての英語の授業をグループワークで行っています。なぜグループワークでの授業を行っているのか?その理由や方法、成果を伺うとともに、今後避けては通れない教員の生成AI活用へのご意見も伺いました。

英語も身体技能の一つ

――まず、先生が英語教育において大切にされていることを教えてください

(細井)実は私は、大学卒業後しばらく水泳コーチをしていました。その経験もあり、英語も身体技能の一つと考えています。つまり、英語もスポーツと同じようにトレーニングをすれば習得できるものだと思っているのです。その考えを軸に持ち、授業を構築しています。

また、英語に限ったことではないですが、発話する際は「言語を使って話す」ことが大事なのではなく、「何を話すか」が大事だと思っています。しかし、それ以前に生徒は英語を話せない。原因は何かと考えた時に、インタラクションそのものを不得手とする生徒が増えてきていることが思い浮かびました。インタラクションが苦手だと、その先の深い思考や理解へはつながりづらいでしょう。

以上の理由から、授業の中でトレーニングできる機会を少しでも増やし、インタラクションに苦手意識を持たなくさせるよう、私の授業はすべてグループワークで行っています。

――ほかにグループワークを取り入れた理由はありますか

(細井)グループワークでの授業をしようと思った最初の正直な理由は、「授業中生徒を寝させないようにするため」でした。これはおそらく全教員に共通する課題だと思います。グループワークであれば自分が参画していないと成り立たないので、絶対に寝ないですよね。

また、インタラクションに通じますが、「社会構成主義」の考え方を重視しているという理由もあります。簡単に言えば、知識は誰かの頭の中に蓄積されていくものではなく、自分とは異なる人たちとのやり取りの中で構築されていくという考えです。それまで一斉授業を行っても、生徒が習得する知識の習得にはばらつきがあったので、グループという社会の中で、知識が構築されていく仕組みを作ってはどうだろうと思いついたのです。

お約束の定型会話だけで終わらせないために

――具体的なグループワーク授業の取り組みを教えてください

(細井)たとえば英語コミュニケーションであれば、教科書内の読解の課題を、グループの中で分担してパラグラフごとに読ませます。その後はそれぞれ読んだ内容をグループ内でシェア→力を合わせてトピックを抜き出してサマリーを作成→文章の主題をみんなで探す、という流れです。トピックについての感想もシェアしてもらうのですが、ここでは「日本語でもいいから、自分の思ったことを言い合おう。そのあと英語に変換してもう一度発表してごらん」と指導しています。「日本語で話してもいい」というカルチャーがないと、自分の思ったことを気兼ねなく、ぱっと英語で話すのはなかなか難しいものです。なので、このような活動はあっていいだろうと考えているのです。

論理表現では、英作文をグループ内で添削し合いながら、いいところを褒め合う活動を行っています。また、論理表現の中で扱う英文法においてもグループワークで学んでいきます。流れは下記の通りです。

②最初の5分だけ一斉授業形式でポイント文法指導を行う

③教科書や参考書に準じた問題を配布し、担当問題をグループ内で割り振る

④教科書や参考書をいくら見てもいいというルールのもと、必ず答えを探し出させる(自宅学習をきちんと行っていれば、すぐにわかる)

⑤グループ内で答え合わせをする

ここでのポイントは、⑤の段階で「必ずグループ内の全員が、すべての問題に対して答えを理解できるようにすること」です。この形式で授業を行っていると、よく「自分が担当する問題以外は身につかないのではないか?」と言われますが、そんなことはありません。必要な資料のどこを読めばいいかわかっていれば、理解できなかったとしても後から確認できるからです。そのために、必ず「教科書(参考書)の〇ページを見た」と答えの根拠を示す解答シェアのやり方をとっています。また、グループワークのあとは、全体での解答発表の時間をセッティング。あらかじめグループで発表者を決めておいてもらい、発表順が来たらたとえその問題を担当していなくても、みんなの前で「教科書の〇ページにこう書いてあるので、これが正解」と発表してもらっています。このように、必ず全員が真剣に取り組む仕掛けづくりを試行錯誤して見つけました。

――すべての授業をグループワークで行うにあたって懸念点はありましたか。

(細井)普通に話し合いをさせても、お約束の定型会話や答えの確認だけをして終わってしまうのではないかという心配はありました。私の狙いである「有機的な話し合いをさせるにはどうすればいいか」を考えに考えましたね。そこで、グループの中で調べ合った結果をシェアしてもらうという「意味のあるグループワーク」を考えついたのです。

ただし、これを思いついた後にも懸念はありました。それは、「ワークに入ってこられない生徒がいたらどうしよう」ということ。そこで、毎回グループを変えることにしました。そのために、ランダムで席順が決まるwebアプリを自分で開発までしました。グループを変えれば、さまざまなレベルの生徒と接することができます。同じレベルの生徒と話すことで安心感が得られたり、教え合いの土壌ができたりするなど、気後れせずにワークができると考えたのです。

――グループワークを取り入れられた成果を教えてください

(細井)成績の分布において、極端にできない生徒が減り、全体として学力の底上げが図れました。グループワークを行う最初の理由であった「授業で寝る生徒を作りたくない」を達成しただけでなく、結果として生徒全員が授業に能動的に参画する環境を作れたことが、学力のばらつきを軽減できたのだと思います。

インタラクションを不得意とする生徒も減ってきたように感じます。たとえば、論理表現の授業では最後にその時間の振り返り問題を行うのですが、その際に会話を深めさせるために「プラスワンで自分の言葉を何か付け加えてごらん」と課題を与えることもあります。一斉授業を行っていた際には、同じ課題を与えても対応できない生徒も多くいました。グループワークでの授業をしている生徒はみんな躊躇なくできていますね。

英作文でも、深い思考の意見を書いてくる生徒が増えました。文法的に表面を漁るだけの解釈ではなく、その背景にある筆者の考えや状況を読み取ろうとする姿勢が、ほかの技能でもあらわれているのだと思います。

仲間を増やしたい

――教育現場ではAIの活用が注目されています。情報の授業も受け持たれている先生はどのように捉えていますか

(細井)私たち教員が思っている以上に、生徒たちは当たり前に生成AIを使う時代になってきています。なので、「生成AIを生徒にどのように、どうやって使わせるか」が課題だと思っています。

そのためには、教員が生成AIをどんどん活用して、何ができるのかをきちんと理解しなければいけない。教員側が使い方をわからないまま生徒に使わせるのは、無責任ですし、混乱を招きかねません。生徒の能力を高めるためにどのような使い方ができるのかを、教員は研究開発していくべきなのです。

たとえば、「夏休みの宿題である読書感想文をChatGPTにやらせるのはよくない」といったことがよく取り沙汰されていますよね。でも、読書感想文を宿題に出していること自体、もう考え直すべきなのではないかと思うのです。「そんな使い方するのは生徒のためにならない」という態度のまま生成AI活用の歩みを止めてしまうと、これからの時代に対応できるような能力を生徒たちが伸ばせなくなってしまいかねないでしょう。仕事などで生成AIを使うのはもはや、当たり前になっていきますからね。

――最後に、今後の展望を教えてください。

(細井)教員の生成AI活用については、仲間を増やしたいです。というのも、私が今一番危惧しているのは、「生成AIが出してきた答えが正しい」と、生徒だけでなく、むしろ教員の方が鵜呑みにしてしまうことが増えてしまうのではないかということだからです。たとえば、生成AIに英作文の添削をさせて、それについて教員が中身をろくろく見ないで、出てきたものをそのまま生徒に返却するのでは生徒が生成AIに丸投げして課題を提出しているのと同じ使い方ですよね。そこに教員の介在価値はない。出力された答えを見て、これはよりよい英語なのか、よりまともなフィードバックなのかを吟味できる力を持った教員を増やしていきたいのです。そのためには当然、先生自身の英語力も常に磨かれていなければなりません。私自身は、現在TOEICⓇ L&R と S&W を交互に最低半年に一度くらいは受け、定期的な英語力の「健康診断」を行っています。これがベストな方法ではないかもしれないですが、こういった活動を続けて、英語力を磨きながら、日本の英語教育に少しでも貢献できればと思います。こんな考えを持つ仲間を増やしていきたいです。

取材・構成・記事執筆:大久保さやか