人生を自由に謳歌するために! 実践的な英語力習得を高校卒業までに目指す

最終更新日:2025年8月8日

ドイツやスペインなど8カ国に暮らし、50以上の国と地域を訪問。キルギス共和国では大学で英語教師をし、兵庫県・神戸市で社会人・企業向け英語学校「WINGS」を経営するなど、いろいろな形で25年以上にわたり英語教育に携わってきた太田恵子先生。その豊富なキャリアを背景に「英語は人生に翼をもたらす」という先生に、その真意と、生徒と向き合う日々の中で大切にしている想いについて伺いました。

授業を生徒たちの視野が広がる機会にしたい

――これまで英語教育に25年ほど携わってきた中で、大切にしてきたことや、育成したい生徒像などがあれば教えてください。

(太田)実は、政府や学校、教員が掲げた「こういう生徒にしたい」という理想像に生徒をはめ込むパラダイムからは、早く抜け出したいとずっと感じていたんです。誤解なく伝えるのは難しいのですが、個人的には「なりたい自分になろうとがんばる生徒をサポートする」のが教員の仕事だと思っています。

ただ、プログラムやカリキュラムを作る際には、それが成功したか、改善が必要なのかを測るために目標設定が必要になりますよね。その視点で英語教育に関していうと、生徒が実践的なコミュニケーション力を伸ばすサポートをすることが、私たち英語教師のミッションだと思います。

――生徒がなりたい自分になれるようにサポートするのが教員としての役割だと考える背景について、もう少し教えてください。

(太田)30代の10年間、社会人向けの英語学校を経営し、約2000人の学習者と向き合ってきました。外資系企業のマネージャー、研究者、医師、エンジニア、起業家など多様なニーズに応えるため、時間をかけてカウンセリングを行い、どのような英語力を、いつまでに、どのようにして身につけていくか、一人ひとりに合わせたカリキュラムを学習者と一緒にデザインしてきたんです。

指導を重ねる中で確信したのは、英語教育の本質は教材やメソッド以上に学習者自身のビジョンやマインドセットにあるということでした。社会で活躍する彼らにとって英語を学ぶことは、自分がやりたいことを実現するために必須であり、教師の役割は専門知識や技術を駆使してその実現を支えること。こうした経験から、高校では「世界とこう関わりたい!」というビジョンを持てるよう生徒の視野を広げてあげること、卒業までに実践的なコミュニケーション力を身につけさせること、この2つを大切にしています。

――関西英語授業研究会において先生が行った発表の中で、生徒のやる気をなくさせないことも英語教員の大事なミッションだと強調されていました。

(太田)「教員にやる気はないけれど、生徒はめっちゃやる気満々」という状況は、あまりないですよね。やはり教員のモチベーションの高さは重要で、その高さを担保するのは、言葉を学ぶ喜びや魅力を教員自身が体験していることに尽きます。

ただ、楽しさは人それぞれです。私が楽しいと思っていることを、すべての生徒が楽しいと感じるわけではありません。だから多くの生徒に「英語を学ぶのって楽しい!」と感じてもらううえで、教授法や学習法のバリエーションを持っていることは大切でしょうね。手法はそれこそ何千もあるでしょうし、楽しさの共有の仕方は教員それぞれでいいんじゃないかと思います。

インプットがずさんだと、アウトプットも伸びない

――先生ご自身の手法はどのようなものですか?

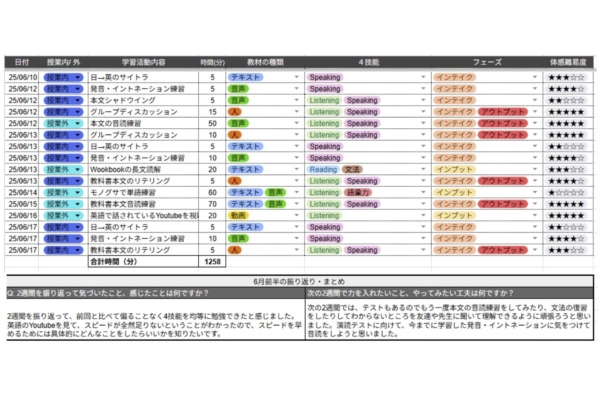

(太田)まず、生徒自身が「ひとつひとつの学習活動を意識的に行うこと」がとても大事だと思っていて、授業中に学んだことが、英語力の成長にどう繋がっているのかがわかるようにしています。ひとつの方法として「英語学習ログ」を使い、2週間ごとに振り返るようにしています。

学習ログは、授業内外の英語学習の内容を、教材はテキストなのか音声なのか、インプットなのかアウトプットなのか、4技能、語彙、文法など、何をどんなバランスで学習しているのかを記入していくものです。ログを記入することで、「ちゃんと続けられた」「前よりできるようになった」など小さな進歩を実感できたり、自分を認める力がつくことで、学びへの姿勢が前向きになります。

また、学習時間ではなく「学習の中身」に意識が向き、結果だけではなく、学習プロセスの質を上げる意識が育ちます。授業中の活動がどんな力に繋がるのかも確認できるため、メタ認知の獲得にも繋がります。そうした活動を通して目指すのは、生徒自身が自分で学びの全体像を把握し、調整を繰り返し、自らの学びをデザインできるようになることです。

生徒の学習力を伸ばすためにこのログを始めたのですが、生徒のログを見ることで、教師の認識と生徒の認識のギャップが想像以上に大きいということがわかり、私自身も非常に勉強になっています。たとえば、ゴールから逆算して、注意深く授業内の活動を設計したつもりなのに、学習ログの学習活動内容の項目にレッスン3のパート2と書いてあるとか(笑)。学習活動内容を生徒がどう認識しているか、それがいかに教師の意図するところとズレているのかが、はっきり見て取れるのです。それらを認識して調整していくことで、教員は「単なる自己満足」から脱皮できると思います。

2つ目は、言葉って、自分自身の想いを届けたり、相手の心と繋がったりするものだと思うんです。だからこそ、「自分が本当に伝えたいことを、ちゃんと伝えられているか」「相手の言葉を受け取って、心が動いているか」ということを意識できる瞬間を、授業の中にたくさん散りばめるようにしています。「伝えたい」「伝わった」という実感のある授業が、言葉の力を本当の意味で感じられる時間になると思っているんです。

3つ目は、内容にフォーカスして英語で知識を増やす機会を授業で多く作っています。教科書だけではなく、YouTubeの動画や、映画、洋書などを観たり、読んだりして、「英語で理解して、英語で説明する」経験を積み重ねるようにしているんです。感動したことや面白かったこと、なるほどなと思ったことを「伝えたいから話す」 という形になるのが理想ですね。

高3くらいになると、生徒たちも「語彙は使わないと身につかない」感覚をしっかり持っています。たとえば教科書にフードテックの話が出てきたときには、YouTubeで関連動画を観てもらったり、自分でリサーチをしてもらいました。話題がテクノロジーなので、ゲノム編集など、日本語で説明するのも難しい言葉が多く出てきたのですが、それでも生徒たちは前のめりで動画を観て、グループで意見を交わし、新しく知った言葉を「忘れないうちに使ってやろう」という気概を持って授業にのぞんでいたんです。

――生徒はどうしてそのような姿勢を獲得できたのでしょうか?

(太田)個人差はあると思いますが、全体として、英語を聞く・話す・読む・書くが9割以上を占める授業にデザインしたからなのだと思います。そしてインプットからアウトプット、もしくはアウトプットからインプット、とフェーズを行き来したことも良い影響を及ぼしたのでしょう。

アウトプットの機会がたくさんあると、その分、語彙や表現の少なさに自然と気づくようになるんです。言いたいことが言えないもどかしさを感じると、「もっと言えるようになりたい」「新しい言葉を覚えたい」という気持ちが湧いてくる。そして新しい表現を覚えたら、今度は「それを使ってみたい!」という意欲が出てくる。そんな風にして、ポジティブな学習のサイクルが回り始めていきます。このサイクルが回り出すと、生徒たちは「やればやるほど上達する!」という実感を持つようになります。そして、インプットからアウトプットまでを含めた学びの流れが、彼らの中で自然に習慣になっていくんです。

――語彙のインプットも大切にされているんですね。

(太田)EFL(English as a Foreign Language)の環境なので、意識的に増やさない限り、日常生活で英語に触れる量は限られますよね。その中で自分の伝えたいことを伝えられるようになるには、英語に触れる機会を増やすと同時に、その中で出会った語彙や定型表現を意識的にインプットすることが不可欠になります。インプットがずさんだと、アウトプットのクオリティもなかなか伸びていきません。

――先生の授業でインプットはどのようにされていますか?

(太田)音としてインプットすることを重視しています。新出単語も教科書もすべて音から。まずよく耳で聞いて、口に出す。自然な言語習得のプロセスとして「聞く→話す→読む→書く」という流れを大事にしています。

英語の実践力は高校卒業までにつけてあげたい

――先生が英語教育にいっそう真剣に向き合うきっかけとなったのは、ある生徒の問いでした。それは「先生のいうとおりに何でもやるから、僕を1年で英語ペラペラにしてください。何をやればいいですか?」というものでしたが、英語ができるようになる、英語をマスターする、これらを先生はどう定義されていますか?

(太田)それは学習者のゴール設定次第で変わります。学習者の目指すレベルや目的などに応じて、最短距離のカリキュラムは大きく変わるのです。

私は英語以外にロシア語、ドイツ語、スペイン語を学んできましたが、それぞれ目的が違っていました。アカデミックな世界で求められるレベルまで伸ばす場合と、日常生活で必要なコミュニケーションを取れればOKというレベルでは、学ぶ方法、必要となる語彙・文法レベルなどは変わりますよね。

――では、生徒さんが「英語ができるようになる」とは、どのような状態を指すと思われますか?

(太田)高校生の場合、「社会で必要となる実践的なコミュニケーション力」が備わった状態です。たとえるなら、打ち合わせで自分の発音が一発で通じる、相手の言っていることがわかる、質問に即答できる瞬発力がある、ということ。書く力なら、テーマが明確で、文脈が整えられ、相手に応じて意図が伝わる簡潔でわかりやすい文章が書けること。自分の専門分野の記事や情報を難なく読んで情報収集できるか、といった力です。学習指導要領から外れないことを前提にしながら、その力は高校卒業までに身につけさせたいですね。

実践力が備われば英語を使っていこうと思えるし、そのマインドになれると英語を使って大学在学中にいろいろな経験をしていくことができます。大学に入ってから英語を身につけようとする場合とでは、まったく異なる大学生活になりますし、その後の人生さえもがまったく変わってくる。生徒が自身の世界をものすごく広げられることになります。

それに、それだけの英語力を高校時代につけさせるのは英語教員の責任だと私は思っています。なぜなら十分に多くの時間をもらっていますから。週6~7時間を脳が柔らかくて人生で一番頭が良い時期であろう生徒の人生からもらっているんです。しかも3年間も教えさせてもらえるなら、結果はきちんと出さないと。せめて、英語コミュニケーションの実践的なスキルを持ち、英語へのコンプレックスはない状態で卒業してほしいんです。

――今は小学校でも英語を教えていますしね。

(太田)そうですよね。高校の英語教員は、そうして繋がってきたバトンを最後に手にするんです。そこで英語の授業時間すべてを大学入試のために使うというのは、生徒の未来の可能性を狭めてしまうことになる。

もしくは、受験で良い結果を得られても「でも僕は喋れないんです」といったコンプレックスを抱く可能性が生まれるし、そのコンプレックスは社会に出てから英語を身につけようとしたときでも、なかなか消えない。そのことは社会人の方々を教えていたときに強く感じたことです。

今英語を学んでいる、これから学ぶという生徒たちには、そんな気持ちになってほしくないんです。「私は英語で普通にコミュニケーションが取れる!」というある程度の自信を持って羽ばたいていってほしいし、そうなるための授業デザインにしています。

――英語に自信がつく授業というのは、どのようなものなのでしょう?

(太田)実際のコミュニケーションの場数を増やすことが大切だと考えています。そのため「正確さ」よりも、「伝わること」「関係を築くこと」を重視した活動を多く取り入れてきました。一例に、本校ではフィリピンの先生とのオンライン英会話があり、日本語が通じない中でどれだけ楽しく話せたか、何を学んだかを振り返る時間を設けています。すると生徒たちは、次の機会に向けて「次はもっと果敢に自分から話していこう」「語彙を増やそう」と自然に次への意欲が生まれるんです。小さな「通じた!」「伝わった!」という成功体験が、自信の土台になっていくと感じています。

また、技能を数値化することも伸びを実感でき、自信につながると思います。リーディング、スピーキング、ライティングはWPM(1分間の語数)を測って記録します。リスニングも音声スピードを段階的に上げていくことで、最初は145WPMの音声も早くて聞き取れなかったのが、練習して180WPMでも楽に理解できるようになる。「この社会問題についてどう思う?」と聞かれて、はじめは1分間に50語もいかない流暢さでしか意見を話せなかったのが、80語になり、やがて120語を超える。そのときに抱く「できるようになった!」という実感はモチベーションアップになるんです。

非英語圏の人とも関わり、生徒の世界観を広げたい

――ほかに、モチベーションを高める工夫はありますか?

(太田)ありがたいことに、今担当している生徒たちの多くは学習に向かうモチベーションが非常に高いのですが、私が心がけていることは、「英語を将来このように使っていこう」という具体的なイメージを、生徒自身が心の中に描けるようにすることです。「英語は世界で自分がやりたいことをやっていくのに必ず力になってくれる。歩んでいく人生により広い選択肢を与え、自分らしく自由に生きることを助けてくれる」という話をします。

――どのようなお話をされていますか?

(太田)自分自身の経験や、海外で活躍している友人たちのストーリーを交えながら、「グローバル人材」と呼ばれる人たちがどんな道を歩み、今どんなふうに生きているのか、といった話をすることがあります。ヨーロッパの人々の移動や働き方について触れることもあります。EU市民は国境を越えて自由に移動できるので、イタリア出身の人がドイツで働いていたり、スウェーデンでキャリアを築いていたりと、場所に縛られない働き方が当たり前になっていますよね。北ヨーロッパは給料が高く、南ヨーロッパは気候が穏やかで食文化も豊か。だから平日は北で働いて、週末は南で過ごすといったライフスタイルを実践している人も少なくありません。

日本で生まれたからといって、日本だけが自分の選択肢ではない。どの国で暮らしてもいいし、どんな環境で、誰と、どんなふうに生きていくのかは、自分で自由に選べるはず。そう思えるような視野の広がる話を、日本の若い人たちとも共有したいんです。「そんな生き方もアリなんだ」と思える自由な感覚を、日本人だってどんどん獲得していいはずだって。

――たしかにそのような話からは、英語が使えると自由な人生が送れそうだといった印象を抱けますね。では、生徒の未来を思う太田先生のような授業もしたい。けれど実際は受験勉強の英語も教えなければいけなくて………と板挟みになっている方々へのアドバイスは何かありますか?

(太田)いやいや、私も十分に板挟みにあっていますよ(笑)。でも、教え方は教員みんな違って当たり前というか、いろいろな英語教育があっていいですよね。人はみんな生き方が違うように、教え方も違うと思いますから。必ずしも私のような教え方だけが正解ではないですし、おそらくみなさん何かしらの信念を持って教えられている。それを大事にしたらいいのではないでしょうか。たとえそれが受験英語であっても、面白さや楽しさ、その人が仕事にまでして次世代の若者たちに伝えたいと思った「熱」があるはずです。その熱や熱を生む原点を忘れないことが大事かなと。

――ありがとうございます。最後に、今後先生がやってみたい授業法などがあれば教えてください。

(太田)それはもういっぱいあります。英語を母語としない人たちと英語でやり取りする機会を、もっと増やしたい、とか。多様な地域、異なる宗教背景、そしてまったく異なる教育制度のもとで育った人たちと実際に話してみることで、生徒たちの世界の見え方は大き変わりますよね。世界的に見たら、英語圏やその文化って一部でしかないので。本当に「グローバル人材の育成」を目指そうとするなら、非英語圏の様々な地域の人々と関わって、生きた多様性に触れることが大事だと思っています。。

また哲学や倫理のような、私にはない知識を持っている先生方と教科横断型の授業を行いたいです。英語教員による通常の授業以上に生徒たちの視野が広がり、学ぶ楽しさが増していくと思いますから。

もうひとつ大事にしたいのは、教員自身が「この仕事って楽しいな」と感じられるような仕組み作りです。たとえば、授業アイデアのシェアや、教材・教え方の工夫などを、もっと気軽に、楽しみながら話せる場があればいいなと思っています。

というのも、私たち教員は日々、より良い授業を目指してたくさんのテーマに向き合っています。だからこそ、それらに関する知見を共有できると、もともとみんなが持っている「もっと良くしたい」「深めたい」という探究心に火がついて、仕事そのものがもっと面白くなっていくと思うんです。

教員が生き生きしていれば、生徒だって学校生活がもっと楽しくなるはず。「勉強会」のような有志の教員が集まる場を作るというより、教員が仕事の一環として自然に参加できる、そんな成長の仕組みを作りたい。教員全体の士気が上がれば、きっと日本の教育そのものも、もっと元気になっていくと思っています。

取材・編集:大久保さやか/記事作成:小山内隆