品詞指導で、基礎基本と情景を読み取る力を育てる!クイズや短歌を活用した授業実践を紹介

最終更新日:2025年8月14日

中学校の英語授業では、生徒がそもそも単語の品詞を理解していないといった課題に直面することが少なくありません。晃華学園中学校高等学校の長藤美怜先生も、授業の中でこうしたつまずきを目の当たりにし、単語の意味だけでなく、品詞としての働きを理解させる指導の必要性を実感したと言います。そこで、品詞に着目した活動を通して生徒の英語の基礎力や読解力の向上を図る授業に取り組み、その内容を文系教科研究会の報告会で紹介しました。長藤先生が英語教育で大事にしていることや具体的な授業内容についてお話を伺いました。

基礎力と感性の両輪で、「伝えられる英語力」を育てたい

――授業づくりにおいて、先生が大切にされていることを教えてください。

(長藤) 私が大切にしていることは2つあります。1つ目は、「基礎基本の徹底」です。英語において、文法や単語はコミュニケーションの土台になります。私自身、学生時代に海外で現地の人と話した際、語彙や文法の知識が不十分で言いたいことが伝わらなかったり、相手の話を聞き取れなかったりした悔しい経験がありました。だからこそ、生徒たちには基本的な知識をしっかりと身に付けてほしいと思っています。

2つ目は、「英語は単なる記号ではなく、生きた言葉であることを伝えていくこと」です。日本では英語を日常的に使う機会が少なく、こまめに文法の小テストなどを行っていると、生徒にとっては、ただ覚えてテストで点数を取るためのものになりがちです。文法の演習問題にも丁寧に取り組んでいますが、気がつくと「英語=パズルを解くための記号」のように感じてしまうこともあります。

しかし、本来、英語も生活の中で使われている、人の感情も込められた「生きた言葉」です。生徒たちには、そうした言語としての本質をしっかり伝えていきたいと思っています。日本語と英語を行き来する学びを通じて、生徒が自分の感性に触れつつ、言葉の表現力を育めるよう指導したいと考えています。

――文章の背景や書き手の思いを読み取ることが大切だと考える理由を教えてください。

(長藤) たとえば、国語の授業では、「書き手の心情を考えなさい」とよく言われますよね。英語の文章を読む場合も、同じことが言えると思います。文章から書き手の思いを読み取り、自分はどう感じるかをまず考える。そして、それを自分の言葉で伝える力を身に付けることが、これからの時代においてはますます重要になってくると思います。そうした力を育てるための第一歩として、英語の授業の中でも「深掘りする」ことを大事にしたいと考えています。

――先生ご自身が、「伝える力」の重要性を感じたきっかけはありますか?

(長藤) ホームステイやボランティアなどで海外に短期滞在した際、現地の方がはっきりと自分の意見を伝えている場面を何度も見たことがあります。私たち日本人は、どちらかというと、相手に察してもらうことを期待しがちですが、それでは通じないのだと実感しました。今の若い世代の人たちは、私たちの時代よりさらに海外へ行く機会も多くなると思います。そうしたときに困らないよう、自分の意見をしっかり言葉で伝える力を持ってほしいと思うようになりました。

英単語の品詞指導から広がり、教科横断や探究学習へ

――先生は、文系教科研究会の合同授業実践報告会で、「日英比較を通した中学英語における英単語の品詞指導」について発表されていましたね。なぜ、品詞の指導が必要だと感じるようになったのでしょうか。

(長藤)中学2年生の授業で比較級や最上級を扱った際、生徒たちの品詞に関する理解が非常に曖昧だと感じたことがきっかけです。比較表現では形容詞や副詞の知識が欠かせません。しかし、そもそも品詞を意識できていない生徒がほとんどでした。

たとえば、テストで「彼は私より若い」という日本語を英訳する問題で、本来ならば“younger than me” になるところを、名詞の“baby”にerを付けて“babyer than me” とした回答がありました。これは極端な例ですが、形容詞と名詞の区別が付いていれば、こうした誤りにはならなかったと思います。

そもそも、私自身も含め、授業の中で品詞を明確に指導する機会そのものが、これまでほとんどありませんでした。名詞・動詞・形容詞・副詞といった語の種類について触れる程度で、体系的に理解させる場面は少なかったと思います。

文法の問題集でも、形容詞の単語例などは説明として載っていても、実際の問題にはその例で示された単語ばかりが使われていて、他の語彙に触れる機会がありません。そのため、説明を見れば答えられても、「形容詞にはどんな単語がある?」とあらためて聞かれると、「そんなこと言われても無理無理!何も思い付かない!」ということがありました。

語彙や文法は、英語学習にとってまさに基礎基本となる部分です。だからこそ、今回の授業ではそこに焦点を当ててみようと考えました。

――具体的にどのような活動をされたのでしょうか。

(長藤)中学2年生を対象に、特別授業という位置づけで品詞にフォーカスした授業を実施しました。普段の教科書中心の学習から離れ、「マップ作り」「品詞クイズ」「短歌を題材にした授業」という3つの活動に取り組みました。教科書から離れることで、生徒にとっても気分転換になりますし、異なる視点で英語に向き合うきっかけになればと思ったからです。

マップ作りでは、5~6人のグループに分かれて、英単語を品詞ごとに分類しました。形容動詞や格助詞など日本語にしかない品詞が英語にもあると誤解していたり、不定詞や動名詞を品詞の一種と捉えていたりする生徒もいます。そういった認識の違いを正しながら進めていきました。単語の選定に関しては、難しい場合のみ教科書を参考にしてよいとしましたが、基本的には「自分たちの知っている語彙を総動員して作ってごらん」と言って作ってもらいました。

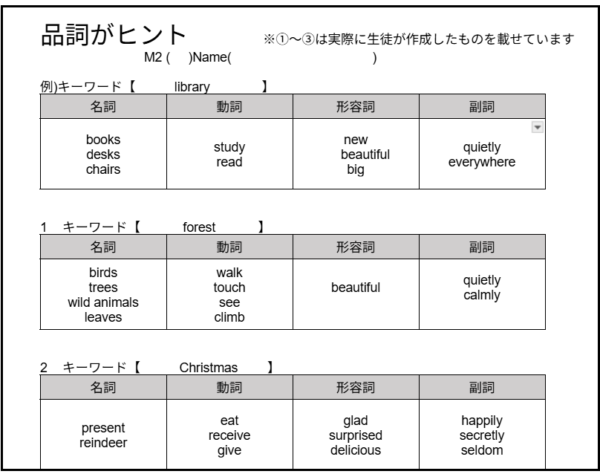

品詞クイズは、キーワードとなる単語から連想する語彙を、名詞・動詞・形容詞・副詞の4つの品詞別に挙げていく活動です。キーワードは生徒に決めてもらいます。たとえば、“forest”というキーワードからは、“birds(名詞)”“walk(動詞)”“beautiful(形容詞)”“quietly(副詞)”などの単語が挙げられていました。その後ペアやグループで、今度は名詞・動詞・形容詞・副詞を示し、そこから元のキーワードを当てるというクイズを作成しました。

<品詞クイズのワークシート(参考『中学英語ラクイチ授業プラン』学事出版)>

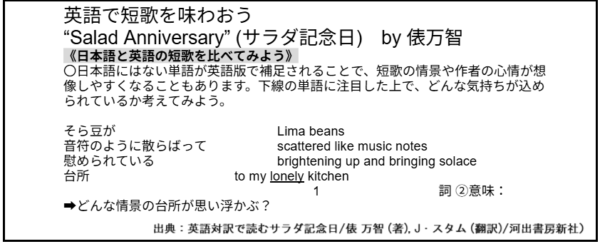

ところが、このクイズに取り組んだ際、形容詞と副詞の区別が付かず、語彙力も不足している生徒が多く見受けられたのです。そこで、形容詞と副詞に絞った活動として実施したのが、短歌を題材にした授業です。俵万智さんの『サラダ記念日』の英訳版(英語対訳で読むサラダ記念日/俵 万智 (著), J・スタム (翻訳)/河出書房新社)を使い、日本語と英語を比較しながら語彙の意味や品詞を調べたうえで、どのような気持ちが伝わってくるかを考える活動を行いました。

たとえば、「そら豆が音符のように散らばって慰められている台所」(出典:英語対訳で読むサラダ記念日/俵 万智 (著), J・スタム (翻訳)/河出書房新社)という短歌では、「台所」という言葉が“to my lonely kitchen”と訳されています。そこで、“lonely”について辞書で引いて意味と品詞を調べた上で、どのような情景の台所が思い浮かぶか考えてもらいました。また、別の短歌の英訳で一部を空欄にし、日本語から思い浮かぶ情景をもとにふさわしい形容詞や副詞を当てはめていくという活動もしました。

<短歌を使った授業のワークシート>

――そもそも、短歌を教材に使おうと思われたのは、どのような理由からでしょうか?

(長藤)文脈を読み取り、その中で単語の意味を考え、情景を想像しながら文章を読む機会を作りたいと、以前から考えていました。その1つとして文学作品に触れてほしいという思いがありました。文脈を手がかりに単語の意味や用法を理解できることもありますし、文脈によって品詞や意味が変化する単語もあります。だからこそ、機械的な例文のような単文ではなく、意味のあるまとまりを持った文章を読み解きながら、単語の意味や役割について考える機会を作りたいと考えました。

短歌を使った理由は、1つの作品が短くまとまっており、作品の情景や作者の心情がわかりやすく活動しやすいことと、想像力を養う活動にもつなげられると考えたためです。また、一句の中に形容詞や副詞が使われている作品が多く、今回のポイントに焦点を当てやすいとも思いました。

――文系教科研究会の発表でテーマにされていた、教科横断や探究型の授業にも通じそうですね。

(長藤)そうですね。短歌を扱うという点で、国語とつながる部分はあったと思います。また、短歌を読んで感じたイメージを英単語で表現するという活動には、「どう感じるか」「どう解釈するか」といった探究的な視点も含まれていると思います。

基礎基本を徹底しながら、4技能をバランスよく伸ばせる授業を

――実際に授業を行ってみて、生徒さんたちの反応はいかがでしたか?

(長藤)本校の英語授業では、2クラスを3グループに分け、学期ごとに担当教員が変わる方法を採用しています。そのため、長期的な変化を追うことは難しいのですが、それでもいくつかの手応えを感じる場面がありました。

たとえば、クイズ活動の時点では辞書の引き方がわからない生徒も多く見られましたが、短歌を使った授業の頃には、自分で単語を調べて品詞や意味を確認できるようになっていました。少なくとも辞書の正しい見方や読み方は身に付いたように思います。

また、日本語の短歌を読んだだけでは意味をつかめなかった生徒が、「英語のバージョンを読んでみて、やっと分かった!」と実際に声に出す生徒もいました。日本語は行間を読み取ることが求められますが、英語は意味をストレートに伝える言葉を使うことが多いので、それぞれの言語が補い合うかたちで理解を深める助けになったと感じます。

また、普段グループワークの機会があまり多くないこともあり、生徒たちが活発に、そして生き生きと取り組む姿が見られたのも非常に印象的でしたね。

――今回の活動を通して、課題に感じたことがあれば教えてください。

(長藤)一つは、辞書指導の難しさです。授業を通して辞書に触れる機会は増やしましたが、やはり生徒によって習熟度に差がありました。高校以降や大学受験を見据えると、語義や品詞を正確に読み取る力は欠かせないものなので、今後は辞書の扱いそのものにもう少し時間を割く必要があると感じました。電子辞書やタブレットで調べることが主流になってきてはいるものの、できれば紙の辞書にも触れ、基本的な引き方を身に付けてほしいと思っています。

もうひとつは、英語学習に対する生徒の意識です。日頃の教育活動を通して感じるのは、英語が「ただ答えを暗記するための記号」として捉えられてしまっている場面があることです。今回の活動でも、どこかに正解があるはずだと模索するような姿勢が見られ、正解のない問いに対しては、考えること自体を放棄してしまう生徒も一部に見受けられました。そのような様子を見て、少し残念に感じました。今回は文学作品を使うことでその点に少しアプローチできたと思いますが、日々の授業の中でも、より読み手としての感性や、考える姿勢を育てていけるよう工夫していきたいです。

――今後の展望をお聞かせください。

(長藤)今やっている基礎基本の徹底は、これからも継続していきたいと思っています。また、教科書以外の文学作品や読み物についても、引き続き教材として取り入れていきたいと考えています。書かれている文章から生徒自身の感想や意見を引き出し、それを英語で表現して伝え合う。基礎基本を徹底しながら、そういった発表の場も増やしていくことで、4技能をバランスよく伸ばしていけたらと考えています。同時に、自分が何を感じ、何を考えたのかを自覚し、それを言語化する練習を通して生徒の感性を引き出していければと思っています。

取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵