国際感覚を身に付けるきっかけに。海外研修で異文化を体験し、多様な価値観を育む

最終更新日:2025年10月21日

国際理解やグローバル教育に力を入れている学校は多くあります。芝浦工業大学柏中学高等学校もそのひとつ。「生涯にわたり学び続ける力を育む」ことを教育の柱に掲げ、2024年度にはSSH(スーパーサイエンスハイスクール)として第三期を迎えました。

同校は、グローバルな視点と問題解決力・自律的活動力を育む一環として、中学3年生が全員参加するニュージーランド研修を実践。生徒たちは現地校の通常授業に参加し、英語を実践的に使いながら異文化に触れる体験をしています。

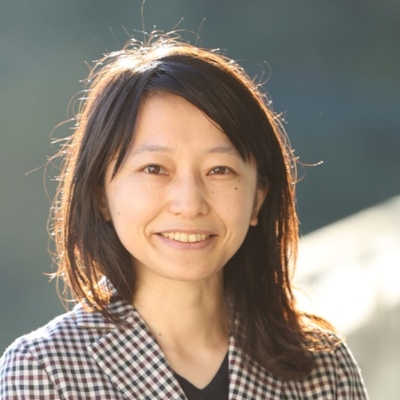

濵口真那先生は、これまで何度も研修に同行し、生徒たちの成長を間近で見守ってきました。そんな濵口先生に、同校の研修の概要や取り組みのねらい、生徒たちに見られる変化などについてお話を伺いました。

海外での学びを生かし、国際標準のマナーを身に付けてほしい

――先生が育てたい生徒像や、授業で大切にしていることを教えてください。

(濵口)これからの時代、国や文化など、多様なバックグラウンドを持つ人と関わる機会がますます増えていくと思います。英語でのコミュニケーションが必要となる場面も、さらに多くなるでしょう。

そうした中で、生徒たちには「異なる価値観を持つ人を受け入れる力」や「自分の考えをしっかり発信する力」を身に付けてほしいと考えています。授業では、英語に苦手意識を持たせないことを大切にしています。

――中学3年生全員参加のニュージーランド研修の目的を教えてください。

(濵口)本校では、以下の5つを研修の目的としています。

1.異文化や自然、社会を体験し、広い視野を養う。

2.ホストファミリーや現地生徒との交流を通じて、英語の実用性を学ぶ。

3.現地の家庭生活を体験し、国際感覚を身に付ける。

4.現地校の平常授業への参加を通じ、外国の授業形態を体感する。

5.国際標準のマナーを身に付ける。

この中でも、私が特に重要だと思うのが、「5.国際標準のマナーを身に付ける」ことです。日本では許されている行動でも、海外では通用しないことが多くあります。その違いを学んでほしいと思っています。もちろん英語を学ぶことも大切な目的ですが、それ以上に、現地でしか得られない気づきや学びを大事にしてもらいたいです。

――現地での学びを大切にしてほしいと考えるのはなぜでしょうか。

(濵口)最近は、自分たちのコミュニティの中だけで物事を完結させてしまっている生徒が多くなったと感じています。一見、SNSなどを通じて多様な情報に触れているように見えても、実際には自分の好きなものだけを選んで見ていることが多いのです。

だからこそ、もっと視野を広げることが大切だと思います。「自分たちだけで生きているわけじゃない」「自分の行動が周囲にどのような影響を与えるのか」を意識できるようになってほしいですね。

現地の生徒とバディを組み、通常授業に参加

――研修の対象を中3にした理由を教えてください。

(濵口)以前は高1と高2を対象にしていましたが、年齢が低いほど、感動の幅が大きくなると実感したからです。初めて中学3年生の生徒を連れて行ったとき、「人はこんなにも変わるものなのか」と驚かされました。

中2の頃から休みがちになっていた生徒が、中3の夏に研修へ参加してから再び学校に通うようになり、成績も大きく伸びたのです。これは極端な例ですが、他の生徒を見ていても、中学生が受ける感動や衝撃は高校生よりも大きいと感じました。

――研修前にはどのような準備をしていますか。

(濵口)まずは、オックスフォード出版の『Bookworms』シリーズにある「ニュージーランド・オーストラリア編」を読んで、ニュージーランドに関する基礎的な知識を学びます。また、教科書で「日本の文化を英語で紹介する」というテーマを扱ったときは、「日本からのお土産には何がおすすめか」などをポスターにまとめて掲示しました。ホームステイのルールについても指導します。

カナダやアメリカ出身のネイティブの先生方も、ニュージーランドの各都市に関する情報をすごろくやクロスワードパズルなどにまとめて、研修前の準備をサポートしてくださっています。

作成してくれたプリントを見て「ここまでやってくれるなんて!」と感動しました。本当にありがたいです。ほかにも、ホストファミリーとのコミュニケーションに使える、フレーズ集のようなものを準備しておこうかと考えています。

――現地では10校に分かれて通学しているそうですね。学校はどのように選んでいますか?

(濵口)現地コーディネーターが選定した学校の中から選んでいます。その中からどの学校に行くのかは、生徒自身に選ばせています。各学校はそれぞれ個性が異なり、最先端の教育を取り入れていたり、マオリ文化を大切にしていたりとさまざまです。選ぶ学校に生徒の個性が表れていて面白いですよ。

たとえば、一人で学習を進めるのが得意な生徒は、廊下全体が広い学習スペースになっているようなオープンな校舎の学校を選ぶ傾向があります。スポーツに打ち込んでいる生徒は、男子校を選ぶことが多いですね。

――現地に着いてからはどのように過ごすのでしょうか。

(濵口)まず、各学校に分かれて移動し、ホストファミリーに引き渡されます。授業が始まるのは到着した翌日からです。初日は本校の生徒だけで英語の授業を1時間ほど受け、その後は現地の生徒とバディを組んで通常の授業に参加します。授業の内容やスケジュールはバディが受けている科目によって異なります。5日目は、班に分かれての研修。地域の自然や文化に触れながら、街を観光します。

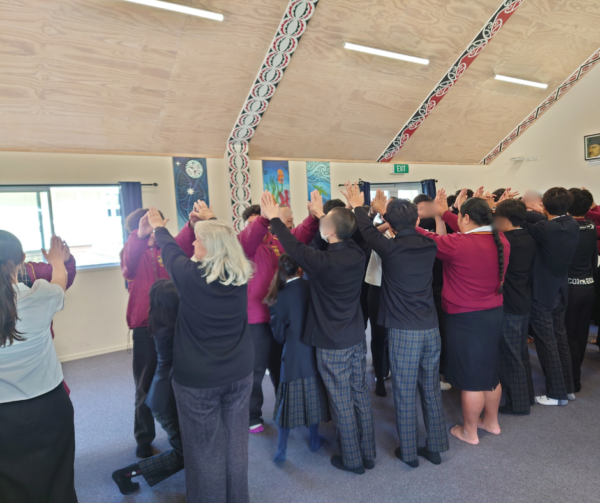

<現地校での交流の様子>

現地での生活は、基本的に学校の先生やバディ、ホストファミリーに任せています。ホストファミリーには1家庭につき2人の生徒を預けているため、ホームシックになる生徒も少ないですね。私たち引率教員は各学校の職員室の一角を使わせていただき、生徒の健康状態を確認したり、授業の様子を見学したりしながら、全体のフォローを行っています。

日本との違いを知ることが生徒にとっての大きな刺激

――海外研修は、生徒さんたちにとってどのような刺激になっていると思いますか。

(濵口)ニュージーランドの高校生の中には、家を建てる技術を身に付けているなど、いわゆる「手に職」を持っている生徒も多くいます。学校では、自分たちで車を組み立てたり整備したりする授業もあります。私たち大人でも驚いたのですから、生徒たちにとってはなおさら大きな衝撃だったのではないでしょうか。

ニュージーランドの学校では、机に向かう学習だけでなく、実際に体を動かしながら学ぶ機会が数多くあります。音楽の授業では、ドラムやピアノを上手に演奏する生徒も見られました。さらに、ホスピタリティの授業では、生徒が作ったコーヒーを販売しており、これも日本ではあまり見られないことです。こうした日本との違いを肌で感じることは、生徒たちにとって非常に貴重な経験になっていると思います。

また、ニュージーランドの学校は、ほとんどが小中高一貫校で、敷地も広く施設も充実しているのが特徴です。音楽室には、生徒一人ひとりの机に鍵盤楽器が備え付けられており、家庭科室にはビルトインのオーブンが設置されています。現地の人にとっては当たり前かもしれませんが、日本とはまったく異なる環境に、生徒たちは強い印象を受けたのではないかと感じています。

<現地校の生徒たちと一緒に楽しく食事!>

――現地での授業を通して、生徒さんにはどのようなことを学んでほしいとお考えですか。

(濵口)まずは、日本との違いを肌で感じ取ってほしいと思います。ニュージーランドでは、教科ごとに非常に特化した内容が多く、教科横断型の学び(クロスカリキュラム)もかなり進んでいます。日本とは異なる学びのあり方を実際に見て体験することで、「自分たちが受けている教育だけがすべてではない」ことを知ってほしいです。

むしろ、私たち教員に「こういう授業をしたらいいのでは」といった提案をしてくれるくらいの気持ちでいてくれたらうれしいですね。現地でしか得られない視点や刺激を、しっかりと持ち帰ってほしいと思います。

――教科横断型の授業には、具体的にどのような取り組みがあるのでしょうか。

(濵口)たとえば、体育と数学のクロスカリキュラムで、バスケットボールのシュートの軌道を数字で示すという授業をしている学校もありました。

――研修を通じて、生徒さんの意識や行動にどのような変化が見られましたか。

(濵口)今の高校1年生では、1年間の留学を希望する生徒がこれまでになく増えており、例年は2人ほどだったのが今年は8人が渡航します。ニュージーランド研修がその後押しになっているのではないかと感じています。

海外の大学に進学したいという生徒もいて、「英語圏の国のひとつとしてニュージーランドを体験できたことが大きかった」と話してくれました。本校では中学3年生と高校1・2年生を対象に、イギリス・アメリカ・オーストラリア・カナダの4カ国への夏期ホームステイ短期留学も実施しており、すべての国への留学を目指している生徒もいるほどです。

ただ、生徒たちがこうした挑戦をできるのは、保護者の方々の理解があってこそです。本校のプログラムに価値を感じてくださり、お子さんがやりたいことに協力してくださっています。「この研修が良いと思ったので、芝浦工業大学柏中学高等学校への進学を決めました」と言っていただくこともあり、やっていてよかったと感じます。

海外研修だからこそ得られるものがある。今後の学校生活に生かしてほしい

――これまで研修プログラムを実施していて、課題に感じたことはありますか。

(濵口)海外に行ったことで、かえって「日本が一番いい」と感じ、現地になじめないまま帰国する生徒もいます。もちろん日本の良さを再認識するのも大切なことですが、それだけではもったいないと思います。

これから、日本で暮らす外国の方はますます増えていくことでしょう。そうなれば、「自分たちはどう関わっていくのか」「どのように受け入れていくのか」を考える力が今以上に求められます。「海外には行かないから関係ない」というわけにはいかなくなるのではないでしょうか。

海外から来た人々と共生していくためには、自分たちの文化やルールを伝えると同時に相手の文化も受け入れ、どう折り合いをつけるかを考えることが必要です。こうした視点を、自分の殻に閉じこもりがちな生徒にどう持たせるかが、今後の課題だと感じています。

――新しい文化になじめない生徒さんには、どのような声かけをしていますか。

(濵口)出発前に「視野を広く持つ」「自分だけでなく、相手の価値観も尊重することが大切」と伝えています。ただ、頭では理解していても、実際に現地に行くと、それを実践するのが難しい生徒もいます。

中学3年生は大人になりかけの時期でありながら、まだ自分を客観的に捉えるのが難しい年齢です。時間がたち、受け入れる側の立場になったときに初めて気づくこともあると思うので、長い目で見守ることが大切だと考えています。

――今年度も先生は研修に同行されるそうですね。何かやってみたいことや現状取り組んでいること、生徒さんに期待していることはありますか。

(濵口)現地では、マオリの文化として「ポフィリ」という歓迎の儀式があり、そこで男子生徒がスピーチをします。10校からそれぞれ代表の生徒を選び、スピーチ原稿を書いてもらいました。

また、研修の最後には「フェアウェルパーティー」があります。そこでも生徒がスピーチをするので、その原稿の準備もしています。「生徒たちが英語で堂々と話す姿を見たい!」と強く思っているので、原稿はみっちり見ました。どれだけ振り切って話してくれるのかとても楽しみです。

今年はさらに、ポフィリで2曲歌ってほしいとリクエストされたため、音楽の授業で扱った曲や校歌など、生徒になじみのあるものを選んで練習しています。曲の意味や背景も英語で説明できるよう、準備を進めています。

こうした経験は、海外での研修だからこそ得られる貴重なものです。生徒たちには、この機会を最大限有効に活用し、今後の学校生活や将来に生かしてもらえるような良い経験にしてほしいと思っています。

取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵