探究学習とCLILをコラボ! 学校行事と英語をつなぐ実践的な授業とは?

最終更新日:2024年12月26日

CLIL(クリル)は、多くの英語の先生方が実践されている学習アプローチのひとつです。正式名称を「Content and Language Integrated Learning」といい、英語を通して他の教科内容やテーマを学習する方法です。英語によるコミュニケーション能力を育み、テーマとした題材についての理解も深めていくことを目的としています。

福岡女子商業高等学校が毎年開催する「女子商マルシェ」。授業で学んだマーケティング知識を地元企業とコラボレーションした企画で経営や販売実践を行います。そんな実践の機会と英語をCLILでつなぐ挑戦をされたのが山下真一先生に具体的な授業方法を伺いました。

生徒の可能性を引き出したい。営業職から教育者へ

――山下先生は以前、一般企業にお勤めだったと伺いました。教育の道に進まれたきっかけは何だったのでしょうか?

教職に就く前は、複合機メーカーの関連会社で営業職をしていました。働く中で、自分の価値観ややりがいをより大切にできる仕事に就きたいと考え、営業職から別の道に進む決断をしました。その頃、知人の中に不登校や卒業後の人生で苦労している人が多く、教育の仕事に携わりたいという思いが強くなりました。

そこで、社会人1年目の終わり頃から通信教育で学び、約2年半かけて教員免許を取得しました。英語教師を選んだ理由は、自分の得意な英語を生かし、生徒たちの学びに役立てたいと考えたからです。

――現在は、高校1年から3年の英語コミュニケーションの授業を担当されていますね。育てたい生徒像を教えてください。

自分の可能性に気づき、「私にもできるかもしれない」と思える生徒を育てたいと考えています。特に、学業全般に対して自信を持てない生徒は少なくありません。そうした生徒たちが英語を通じて「これなら私にも何かできる」と感じられる経験をし、自分に自信を持てるようになってほしいと願っています。

ビジネスを体験する探究学習の授業でCLILを実践!

――先生は2023年度に担当されていた高校1年生の英語授業で、CLILと学校行事の「女子商マルシェ」を連携させたと伺いました。まず、女子商マルシェについて教えてください。

女子商マルシェは、本校の探究学習として取り組んでいる活動です。地元の企業にも協力していただき、授業で学んだビジネス(商業)に関する知識や技術をインターンシップという形で体験します。

活動の集大成となるマルシェ本番は毎年12月に実施され、生徒が実際に企業の商品を販売します。商品の仕入れや値付け、集客に効果的なレイアウトなどはすべて生徒たち自身で考えるのです。準備方法は毎年変わりますが、2023年は7月頃から準備を始めました。

この年は、同じようなテーマに興味を持つ生徒たちを1年生から3年生までの縦割りグループに分け、それぞれの興味関心に合う企業とのマッチングを行いました。その後、生徒と企業が打ち合わせを重ねながら本番を迎えるという流れでした。

――探究学習として行われている女子商マルシェと、英語の授業をコラボさせたということですね。CLILを取り入れた理由について教えてください。

女子商マルシェは、学校で学ぶ内容を「リアル」なビジネスの場で体験できる活動です。この活動は、学んだ概念的な知識を実践的なスキルに結びつけるという点で、CLIL(内容言語統合型学習)と多くの共通点があります。

そこで、「女子商マルシェ」と「CLIL」を組み合わせることで、生徒の探究的な学びをより深められると考えました。また、本校の生徒は大学進学以外にも多様な進路を選ぶため、教科書に縛られない自由な授業が可能です。この柔軟性が、CLILを実践する土台となりました。

――1年間の授業の中で、どのようにCLILを取り入れましたか?

昨年度は3学期制だったため、CLILの実践は夏休み明けの2学期から12月の女子商マルシェ実施までの約3か月間に集中して行いました。

――「マルシェに外国人を集客するにはどうすればよいか」という課題を設定されたと伺いました。

その通りですが、初めから私が生徒に「これが課題です」と提示したわけではありません。まずは生徒が女子商マルシェで挑戦する課題の解像度を上げていくところから始めました。

女子商マルシェでは目標売上総額が決まっています。「その金額を達成するためには何が必要なのか」を生徒に考えてもらい、その中から新たな顧客層を呼び込む必要性に気づき、「新たな顧客層とは誰なのか」を考える。

このような流れで最終目標達成に必要な要素をひとつずつ明らかにしていく過程をへて、たどり着いたのが「マルシェに外国人を集客するにはどうすればよいか」という課題でした。授業では、この課題を解決するための方法を考える取り組みを行いました。CLILを実践した3か月間は教科書を使用せず、オリジナルで作成した教材を活用しました。

――教材を作成する際に意識したことは何ですか?

CLILの概念的な部分については、日本CLIL教育学会の白井龍馬先生にご協力いただきました。私は、本校で生徒が学んでいる内容と女子商マルシェ、そして英語授業をどのように結びつけるかを意識しながら教材を作成しました。

具体的には生徒が「ビジネス」や「商業」の授業で学び、女子商マルシェで使うであろうマーケティングの概念や知識を盛り込みました。その中で生徒の理解が促進されるように、使用する語彙や文法は生徒の習熟度に見合うよう気を配りました。

さらに、「実際に外国人のお客様を接客する」という女子商マルシェを想定し、相手の言葉を理解し、自分の考えを伝えるために必要な語彙や文法は教科書とは異なる場合がありますよね。そういった実用性を重視した構成にしました。

――具体的な授業方法を教えてください。

授業では、知識や考えを英語とどのように結びつけるかを重視しました。使用言語も「オールイングリッシュ」にこだわらず、日本語と英語をバランスよく使い分け、さらに、授業スタイルも目的に応じて柔軟に選択しました。

――なるほど、ゴールまで導くことが目的であり、使用言語や方法はあくまで手段ということですね。

その通りです。マーケティングに関する概念や知識は、まず日本語でしっかりと理解させた上で、それを英語でどのように表現するかを教えるようにしました。さらに、理解を深めるために海外の事例を取り上げる際には、英語のリーディング素材を使用しました。これにより、生徒たちは異文化や実際のビジネスに触れながら学ぶことができました。

常に女子商マルシェを念頭に置き、生徒たちには「なぜこの英語表現が必要なのか」「なぜこの文章を英語で読むのか」といった学びの目的を明確に意識させることを心掛けました。目的を共有することで、学習内容とマルシェでの実践を結びつけ、生徒が主体的に取り組む姿勢を育てることができたと思います。

――CLILの授業実践をされている先生方にご取材した際、生徒に「概念」を伝えるのが難しそうだと感じてきました。山下先生はどのようにご実践されたのでしょうか?

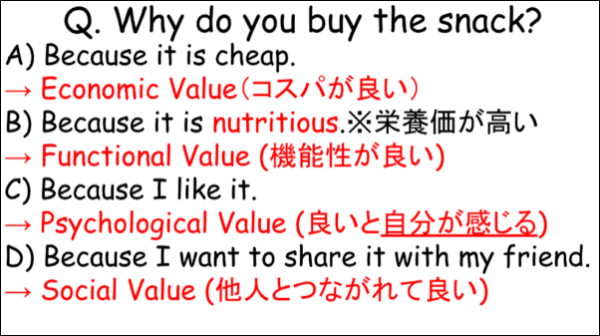

たとえば、商品購入のポイントとなる「価値」という概念をテーマにした際は、生徒にとって身近な「スナック菓子を買う理由」を例に考えさせました。生徒が考えた結果をワークシートに記入・提出してもらうことで、理解の定着を図りました。

ポイントはスキャフォールディング

――国際教育ナビには生徒の英語習熟度によってはCLILの実践が難しいのでは、という先生方からのお声もよく寄せられます。実際にCLILを取り入れてみて、どのように感じましたか。

CLILは英語の習得も目標のひとつではありますが、最も重要なのは内容理解です。言語学習という目標だけに焦点を当てると、生徒の習熟度が課題に感じられるかもしれません。しかしCLILが大切にしているのは、内容理解を中心に据え、生徒の思考力や協働性、主体性の育成です。英語はそのための要素の一つと捉えています。

この視点から見ると、難しい英文を読めることが重要なのではなく、生徒が最終目標に近づくためのスキャフォールディングが鍵となります。実践ではたとえば、英語力別のテキストを用意し、生徒が自分に合ったものを選ぶ方法を採用しました。生徒自身が選ぶことで、自分の英語力を把握することにつながりますし、理解力向上の方法を考えるきっかけにもなるからです。

アウトプットについても、英語と日本語を混ぜて記述することを許容しました。具体的には、考えを書くときに 「“I think” だけ英語で書き、続きは日本語でもいいよ」と伝えるなどです。ただ、言語学習も英語の授業の目的ではあるので、到達すべき学習レベルを決め、少しずつそこに近づけるように促す指導も必要だと思います。

――生徒の反応や変化について教えてください。

身近な内容について学ぶことが生徒の意欲を高めた印象を受けました。結果として、マーケティングや商業に関する知識も身についたと感じています。生徒からのフィードバックでは、「4技能が伸びたと感じた」「英語で商売やビジネスをすることが身近になった」という声に加え、「商業の授業への意欲も上がった」という回答もありました。英語だけでなく他教科の学習意欲向上につながったのはCLILの利点だと感じています。

――最後に、今後、授業で取り組んでいきたいことを教えてください。

今後も、学校行事や他教科と関連付けた授業を行っていきたいです。生徒が興味を持つ内容と英語を結びつけ、テーマを「自分事」として捉えてもらうというスタンスは変わりません。特に、生徒が全く知らない内容よりも、既に知っていることを題材にすることで、そこから英語学習へ自然に結びつける方法を模索していきたいです。

取材・編集:小林慧子/記事作成:白根理恵