失敗を恐れずに対話を重ねる授業で、書く力と話す力が飛躍的に向上!生成AIと英語の活用で生徒の主体性も引き出す

最終更新日:2025年9月17日

教材作りや生徒の英作文添削などに、AIを活用する先生方も増えてきました。そうした中、英理女子学院高等学校 英語科主任の下水木那再(しもみずき なさ)先生は、生成AIを授業に取り入れた指導に取り組んでいます。

効率性や利便性といったメリットがある一方で、正確性においてはまだ課題も残されているAI。学生がレポート作成にAIを利用することへの懸念などが指摘されています。

今回は、AIを授業に取り入れるようになった経緯や具体的な取り組み内容に加え、得られた成果やAI時代における英語教員のあり方について、下水木先生にお話を伺いました。

これからの時代、AIと教育は切っても切れない関係に

――授業を通して、どのような生徒を育てたいとお考えですか?

(下水木)本校の校訓にもあるように、「広く社会で信頼され、実際に役立つ女性」に育てることが大きな目標です。自分の意見をしっかりと持ち、それを言語化して他者とやり取りできる力を育てたいと考えています。

本校は女子校ですが、昔ながらの「良妻賢母」といった考え方ではなく、自分の強みを理解し、社会で活躍できる女性になってほしい。授業においても、他と違う意見を否定せず、生徒が発言しやすい空気をつくるよう意識しています。

――AIを授業に取り入れるようになったきっかけを教えてください。

(下水木)私は現在、現職を続けながら大学院で教育DXやメタ認知、学校マネジメントなどを学んでいます。その中で、これからAIと教育は切っても切れない関係になっていくと感じるようになりました。

大学では、学生がレポート作成にAIを活用していることについて懸念されていますが、高校では、むしろAIをどう賢く使わせるかが重要だと思います。本校でもその考えのもと、2025年度から、GRASのWeblio Studyを全学年で導入しました。

Weblio Studyに決めた理由は、英検・大学入試対策・スピーキングなどにも対応していたためです。高校の英語授業に最適だと判断し、導入を決めました。

――導入を進めるにあたって、事前に準備したことはありますか?

(下水木)情報科の先生にも協力をお願いし、「具体的なプロンプト(指示)を出すことが重要」「ファクトチェックが必須」といった、AI活用における注意点の説明から始めました。

あわせて、感情や創造性といった、人間にしか担えない領域があることを伝えたうえで、適切に使えば大きな武器になるというAIの利点についても共有しました。

ライティングとスピーキングの練習にAIを活用

――授業ではどのように活用しているのでしょうか。

(下水木)主にライティングとスピーチの自学習として活用するところから始めました。いずれも苦手とする生徒が多い分野のため、AIの力を借りて、より取り組みやすくできないかと考えたのがきっかけです。

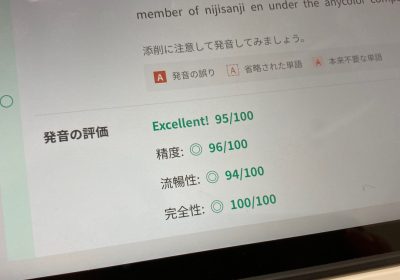

まず生徒がスピーチ原稿を書き、それを生成AIに添削させます。その内容をAIに読み上げさせ、生徒はそれを真似て発音練習し、録音した音声に対して再びAIがフィードバックしてくれます。

AIが録音音声を点数化してくれるため、それを参考に個別練習を重ね、最後にグループの前で発表する流れです。

<AIによる添削結果>

――具体的な授業内容を教えてください。

(下水木)たとえば「Let’s Practice Giving a Speech Using Weblio」という単元では、WeblioのWRITINGコースとAI Writing Pro、AI Speaking Proを組み合わせて活用しました。

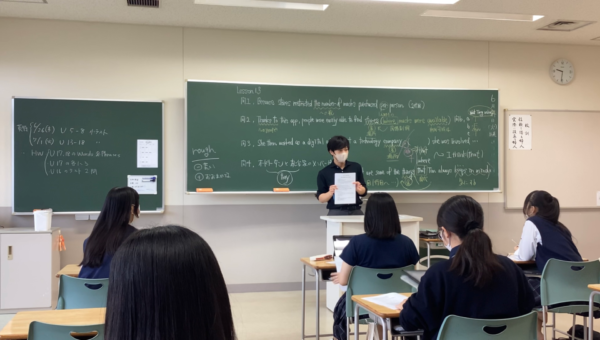

まず生徒が作成したスピーチ原稿をAIに添削させ、教員管理画面やGoogle Classroomで提出させたスクリーンショットを見ながら、ネイティブ教員とともに内容をチェックします。その後、AI Speaking Proを使って発音や流暢さを練習し、クラスやグループの前でスピーチを行いました。

さらに、発表の後は、振り返りの時間を設けました。スピーチの内容をもとにグループで感想や意見を出し合ったり、時間があればワークシートに書かせたりすることもあります。スピーチは全員で聞き合うため、リスニング活動にもつながっています。

――生徒さんは、どのようなことをテーマにスピーチ原稿を書いているのでしょうか。

(下水木)授業との関連を考慮し、基本的には教科書に出てきたトピックをテーマにしています。トピックの内容によっては、探究的な視点を取り入れて書かせることもあります。

たとえば「Fashion Revolution」というトピックでは、自分の服がどの国で作られているのか、その国にはどのような社会的背景があるのかなどを調べて英文にまとめました。

ジェンダーや女性のキャリア設計をテーマにすることもあります。こうした内容をテーマとするのは、一人ひとりが未来の女性リーダーとして活躍できる人材になってほしいという本校の理念ともマッチしていると思います。

3年生になると入試問題を使うことも多いですね。AIの添削結果の中でも、とくに語彙の使い方に注意するよう指導しています。

AIを相手に失敗を恐れず何度も練習。書く力と話す力が圧倒的に向上

――先ほど探究的な視点を取り入れることもあるとおっしゃっていましたが、英語で探究学習に取り組むのは難しいともいわれています。英語と探究を結びつける意義や理由について教えてください。

(下水木)まず、英語は世界で最も情報発信量の多い言語であるという点が理由のひとつです。将来、生徒たちが社会で活躍するためには、教科書で扱われているような社会問題をただ読むだけでなく、内容を理解して考えるところまで取り組むことが大切です。

また、私自身、あえて英語で取り組ませることで、生徒の英語に対する苦手意識を少しでも和らげたいという思いもあります。大学入試においても、これまでのような記号選択型や知識・技能だけで答えられる問題に加えて、思考力を問う出題が増えており、英語で考える力の重要性は高まっていると感じています。

本校では高校2年生の授業に、英文を読んでテーマについて調べたり、内容を要約してプレゼンしたりする「英語探究」という科目があり、昨年は私が担当しました。生徒たちは各トピックについて非常に楽しみながらアクティビティに取り組んでくれました。授業をきっかけに関心を深め、大学でもその分野を学びたいと話す生徒もいました。もちろんそれ以外の授業でも、「生徒の探究的思考」を引き出す内容になるよう常に心がけています。

――AIの活用や探究と連携した授業によって、生徒さんにどのような変化や成果が見られましたか。

(下水木)英語を書く力や話す力が圧倒的に向上しました。思考力・判断力・表現力の面でも、大きく伸びた生徒が多くいます。英語のスピーチコンテストや大学が主催する探究イベント、大学教員との共同研究などの外部のイベントに参加し、賞を受賞する生徒もいました。

また、Weblioのツールを活用したことで、一方通行ではない授業が可能になり、生徒の主体性も高まったと感じています。たとえば、これまであまり発言しなかった生徒が積極的に話すようになり、生徒同士で教え合う場面も見られるようになりました。

授業内のディスカッションでは、発言の数が増えただけでなく、内容も深まっています。AIを活用して個別に練習を重ねることで、生徒たちの自信につながっているのではないかと感じています。

AI時代の英語教師に求められるのは、生徒が自分で考え発信するきっかけづくり

――今後、AIを活用した授業が増えると予想される中で、英語教員にはどのようなことが求められるとお考えですか?

(下水木)いまや、文法や語彙はAIが教えてくれる時代です。そうした中で、これからの英語教師には「英語を教える人」から「英語を使って思考を促し、対話を設計する人」への転換が求められると考えています。

生徒にどのような問いやテーマを投げかけるか、AIの添削をどう批判的に活用するか、そして対話やディスカッションをどう設計するかが重要になります。たとえば、「なぜAIはこのように添削したのか」「その単語は自分らしい言葉か」といった問いを投げかけ続ける。

生徒がAIをツールとして使いこなしながら、自分で考え、自身の価値観を英語で表現するきっかけをつくるのが、これからの英語教師に求められる役割だと考えています。指導要領や教育振興基本計画などでも、探究的な学びや対話の重視が示されており、そうした観点からも、AIの活用は英語が苦手な生徒にとって、良いきっかけになるのではないかと感じています。

――今後、取り組んでいきたいことについて教えてください。

(下水木)今後は、英語の授業を通じてAIや情報の扱い方をより深く指導していきたいと考えています。生徒が入学してから、3年間かけて段階的に授業の中で意識づけていければと思っています。本校の特色であるコース制も生かし、生徒の特性に応じた授業づくりをしていきたいですね。

また、本校ではSTEAM教育の取り組みも今後さらに力を入れていきます。英語はSTEAMの構成要素には含まれていませんが、英語とAIを組み合わせた授業を通じて、理系分野への心理的ハードルを下げたいと考えています。

個人的には、現職のまま大学院の博士課程への進学を考えています。AI時代を迎えた日本の教育を、より良いものに変えていきたいと本気で思っていますし、一人の研究者として学びを深めながら、将来的には教員を育てる立場にも挑戦していきたいですね。

取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵