英語の4技能5領域をいかに伸ばすか。 オンライン英会話×授業連携の事例紹介

最終更新日:2025年9月5日

海外から日本に来る人が増え、国内でもグローバル化が進む現在、多様な人々と協力しながら生きる力が求められています。こうした状況の中、「読む・書く・聞く」に加えて「話す」力を伸ばすため、オンライン英会話を導入する学校も増えています。

しかし、導入後に「やりっぱなしになっている」「授業とのつながりが弱い」といった課題を抱える学校も少なくありません。そこで今回は、オンライン英会話と授業の連携に力を入れ、効果的な活用方法を実践している西武台新座中学校・西武台高等学校の栗原隆恵先生にお話を伺いました。

同校は「西武台式英語」という独自カリキュラムのもと、ネイティブスピーカーと対等にコミュニケーションできる英語力の習得を目指しており、その一環として中学2〜3年生全員にオンライン英会話を実施。栗原先生はカリキュラム作成にも携わり、オンライン英会話の効果を最大化するために授業との連動を徹底されています。

中学1年で身につけた発音や発声のスキルを生かす場所として、オンラインスピーキングを導入

――まずは先生のご経歴と勤務されている学校について教えてください。

(栗原)西武台新座中学校・西武台高等学校で英語を担当しています。高校時代に1年間アメリカに留学し、その後イギリスにも留学した経験から、英語学習の楽しさや自身の視野を広めることの大切さを生徒にも伝えたいと思い、、教員になりました。

本校は、高校からの入学者も受け入れている併設型の中高一貫校で、特進選抜クラスと特進クラスの2コースがあります。英語習熟度を中学卒業時の英検取得率で見ると、3級100%、準2級20%、2級10%を達成した年もありました。

――オンラインスピーキングの導入を考えるようになった背景を教えてください。

(栗原)1つはAIの台頭です。オックスフォード大学の教授による「The Future of Employment」という論文でも予測されていたように、現在ではさまざまな仕事がAIによって置き換えられつつあります。教育現場においても、AIを活用した個別指導や教材開発、成績評価などがすでに実践されるようになっています。

また、外国人労働者の数が増加傾向にある今、AIも活用しつつ思考力・判断力・表現力を身につけ、多様な人々と協同して学ぶ姿勢を育てることが必要です。

英語教育においても、生涯にわたって「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を積極的に使える力を身につけることを目指すと提言されています。そうした中で、「生徒により良い教育をどのように提供するか」を常に考えていました。

――実際に導入することになったきっかけは何でしたか。

(栗原)開校当初から本校では中学1年時に授業の中に発音・発声(ジングルズ)、いわゆるフォニックスの時間を設けていました。しかし、中学2・3年生になると、フォニックスで身につけたスキルを実際に使う(発話する)機会がほとんどありませんでした。そんな中、2021年度に中学1年の学年主任を担当した際に、英語で発話する場をもっと増やしたいと考えていました。

ALTとのティームティーチング授業はありましたが、一人ひとりが発話する時間は限られます。また、高校に進学してから始まるベルリッツによる英会話授業への参加意欲や、発話量を高めるための架け橋となるものが必要だとも感じていました。

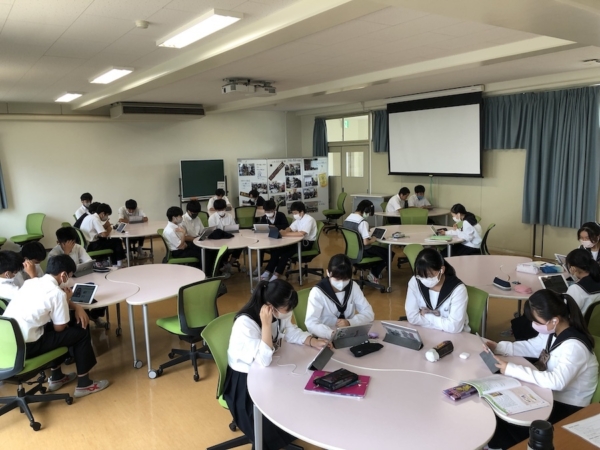

こうした背景から、中学2年生から一人一台所有しているiPadを活用した、オンラインスピーキング・英会話の導入に踏み切りました。その際、特に意識したのは2点です。

1つは、生徒の学習段階に合わせ、学んだ文法事項を考慮したスピーキング活動にすること。もう1つは、中学3年生の3月に実施する2週間のオーストラリアホームステイに向けた英会話の事前準備として活用することです。

また、オンラインスピーキング・英会話を「やりっぱなし」にしないことも重視しました。単に会話をして終わりにするのではなく、授業で学んだ単元を再度扱う形で組み込み、ライティングやリーディングで培った力をスピーキングにも生かすスパイラル学習として位置づけています。

授業内容と連携し、各レッスンの最後の実践として活用

――導入にあたって、プロダクトはどのように選定しましたか。

(栗原)プロダクトを選定する際は、必ず複数を比較検討することが大切です。本校では、4社を比較し、1回あたりと年間18回実施した場合の費用や教材の内容、講師の所在地(在宅/センター/混合)などを詳細に検討しました。

例えばセンター勤務の場合、管理体制が整っており、講師の質も安定しますが、コスト面では在宅講師の方が有利です。最終的に私が重視したのは、「文法項目に対応した教材で授業と連携できること」「生徒の進捗や評価を可視化できる管理画面があること」「実際の発話場面(空港や関税、病院、ホストファミリーとのやり取り等)を想定できて実施できるかということ」です。

さらに、英検対策や回線トラブル時のサポート体制も加点要素として評価しました。各社をABC評価で採点し、合計点がもっとも高いものを選定しました。

――授業の中では、オンライン英会話をどのように活用していますか。

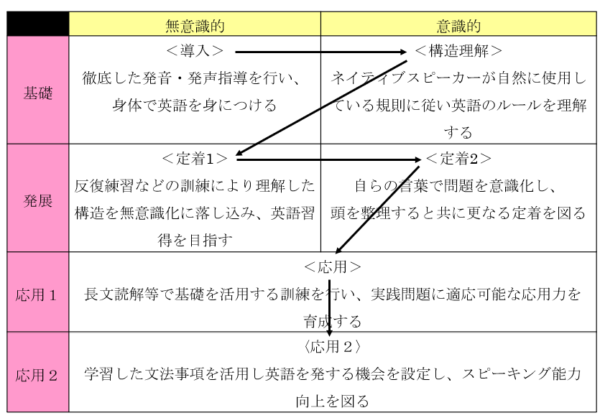

(栗原)授業は「導入→理解→定着1→定着2→応用1→応用2」という流れで構成しており、オンライン英会話は応用段階の最後に活用しています。例えば現在進行形の単元では、10コマある授業を以下のような流れで進めます。

・導入:発音と発声練習によって体で英語を覚える。

・理解:ネイティブスピーカーがどのように現在進行形を使うのか、英文法のルールを理解する。

・定着1:理解した英文法を定着させるため、反復練習を行う。

・定着2:なぜその解答になるのかを、自分の言葉で説明できるようにする。

・応用1:現在進行形を含む長文読解や小テスト、ワークに取り組む。

・応用2:オンラインスピーキングで実際に発話する。

<授業の流れ>

このように、授業で学んだ内容を段階的に積み上げ、最後に実践の場としてオンラインスピーキングを実施しています。導入初年度は年間18回実施しましたが、翌年度からは学校行事との兼ね合いを考慮し、教務担当と連携してスケジュールを調整しました。

結果として年間15回に減らし、各学期で回数に大きな偏りが出ないよう、1学期・2学期・3学期に分けて均等に配置しています。また、3学期は1セメスター制であり2週間のオーストラリアへの海外研修があるため、回数をやや少なめに設定しています。

――オンラインスピーキングのレッスン内容を具体的に教えてください。

(栗原)50分の授業のうち、オンラインスピーキングのレッスンは25分間です。レッスンは、生徒の授業進度に合わせて文法事項を活用する構成で、イントロダクション → プラクティス → チャレンジの3ステップで進めます。

・イントロダクション:その日のターゲットとなる文法と学習目標を講師と確認し、教科書に載っていた例文を復習する。

・プラクティス:パターンプラクティスとして、空欄補充の練習を通じて文法の正しい使い方を身につける。

・チャレンジ:シチュエーションを設定し、学んだ文法を使って実際に会話する。

プラクティスは空欄を2つ埋めるだけなので簡単そうに思えますが、この段階でつまずいてしまう生徒も少なからずいました。ワークブックや文法書では書けても、話せるかというとまた別なんですね。やはり、丁寧なスピーキングの練習が必要だと感じました。

チャレンジでシチュエーションに応じた会話をする際は、画面上に表示されたキーパターンに当てはめて自分の考えを述べたり、提示されたヒントやカンバセーションスターターを使ったりしてもOKです。

25分より早く課題が終わった場合、残った時間はフリーな会話に使えます。レッスン終了後は、生徒一人ひとりの発音や文法の誤りについてフィードバックする時間に充てています。

講師からのコメントがモチベーションアップに。英語への苦手意識が薄れ、自信を持つ生徒が増加

――生徒さんの発話内容や参加意欲はどのように評価していますか。

(栗原)レッスン終了後に、ゴール達成度とタスクへの参加意欲が1〜5段階で評価され、画面に表示されます。また、受講当日にレッスンレポートとして、講師からの簡単な英語によるフィードバックも届きます。

中には厳しいコメントもありますが、生徒たちは熱心に読んで、自分の強みや改善点を確認していました。数字での評価以上に、この講師からのフィードバックが次回へのモチベーションにつながっており、想像以上に生徒の心に響いていたことに驚きました。

――オンライン英会話を導入後、生徒さんにどのような変化が見られましたか。

(栗原)まず、英語への苦手意識が薄れ、自信を持つ生徒が増えたと感じます。成績や模試の偏差値が振るわなくても、授業中に一生懸命英語で話す姿を見かけて声をかけると、表情が変わり、前向きな姿勢を見せてくれます。

中学3年生でオーストラリアのホームステイに参加し、現地校の生徒やホストファミリーと積極的に交流して、最後には別れを惜しむほど打ち解けた生徒もいました。

一方で、成績が優秀でも発音や発話に苦手意識を持つ生徒もいます。そうした場合も、一人ひとりの様子を見て声をかけることで、苦手な面を克服したり、得意な部分をさらに伸ばしたりできます。

また、自ら学び方を工夫するようになった生徒もいました。例えば、中学1年で学んだフォニックスをもとに、LとRの違いをより正確に発音する方法を試行錯誤し、相談に来た生徒もいます。

「母国語ではない言語でコミュニケーションを取ることは貴重な経験。どうすればもっと上手に話せるようになるかを考えるのが楽しい」と語ってくれた姿が印象的でした。

さらに、帰国生など高い英語力を持つ生徒からも「英語力を維持・向上させるには、外国人と直接話すことが不可欠」という声がありました。英語が苦手な生徒だけでなく、スピーキング力やリスニング力が高い生徒にとっても、オンラインスピーキング・英会話は有効な学びの場になっていると感じています。

構成:松山まりな/記事作成:白根理恵