3D空間で広がる英語教育の可能性 ~XR技術が変える学びのカタチ~ 実践編:教室でのXR活用

最終更新日:2025年3月18日

ICTツールの進化により、英語教育の可能性は大きく広がっています。基礎的な学習と最新技術を効果的に組み合わせることで、より実践的な学びが実現できます。今回は、約30年英語教育に携わり、Apple Distinguished Educatorとして世界で活躍する佐賀龍谷学園龍谷中学校 中村純一先生に、XR(拡張現実・仮想現実)技術を活用した革新的な英語教育と、生徒の「自走する力」を育む指導法について伺いました。

ICT教育との出会いから実践へ

――中村先生は、2005年頃からICT教育の可能性に着目し、授業に取り入れてきたそうですね。

(中村)はい。当時は公立中勤務で、デジタル教科書すら存在しない時代に、パワーポイントで教材を自作したりプロジェクターを導入したりするなど、ICTの可能性を模索する日々でした。 その中でApple製品と出会い、iPadを使った教育の可能性に着目しました。

――具体的にどのような実践をされたのでしょうか。

(中村)英語ではアプリを活用してアウトプット活動を工夫したり、道徳の授業も担当していたので、資料映像を動画で見せたりしていました。その中でも印象深かったのは、2013年頃に道徳で生命尊重を学んだ実践です。iPadのアプリを使って胎児の心音を耳元で聞いたり、発達過程を手元で間近に見たりすることで、より深い実感を伴って学べたようで、終了後、生徒たちが体内回帰現象のようにふわんとしていたのです。タブレットを使うことで感覚に訴えられたのでしょうか。そうした紙やビデオでは得られない効果の可能性を追究したくて、最初は6台、その後は50台近くまでiPadを自費で購入し、授業改善に取り組みました。

――Apple Distinguished Educator(ADE)としても活動されていますね。

(中村)はい。iPadを使って教育のあり方を変えられないかと模索する中で、世界中の実践者とアイデアを共有できるコミュニティの存在を知りました。2015年にApple Distinguished Educatorに認定されてからは、世界の仲間たちと積極的に協力し合い、お互いの実践やアイデアをコミュニティ内やXで共有し合っています。2020年に着任した佐賀龍谷学園龍谷中学校・高等学校ではひとり1台iPadが使える環境が整い、これまでの経験と、ADEでの交流や刺激から得られるグローバルな視点を活かしながら、新しい教育の可能性を追究しています。

XR技術で変わる英語の授業

――現在、とくに力を入れているXR技術を活用した授業について教えてください。

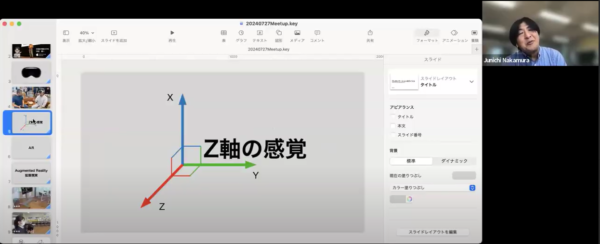

(中村)私が注目しているのは、生徒たちが持っている「Z軸の感覚」、つまり奥行きのある3D空間を直感的に理解する力です。スマートフォンやゲームに親しんでいる今の生徒たちは、3D空間での活動に抵抗がありません。

この感覚を英語学習に活かせないかと考え、Reality Composerというアプリを活用しています。このアプリを使うと、iPadのカメラを通して現実の空間に3Dオブジェクトを重ねて表示できます。

――具体的にはどのような授業を展開されているのでしょうか。

(中村)たとえば前置詞の学習では、生徒たちがiPadを使って教室の机や床などを画面に映し、その上や横に仮想のカップや楽器などのオブジェクトを自由に配置します。

そして “A cap is on the table” , “A guitar is beside a table” といった表現を使って説明するのです。生徒たちはiPadを動かしながらさまざまな角度からオブジェクトを確認でき、空間的な関係性を体感的に理解できます。比較級の学習では、Reality Composerを使うことで、オブジェクトのサイズを自在に変更しながら表現を練習できます。

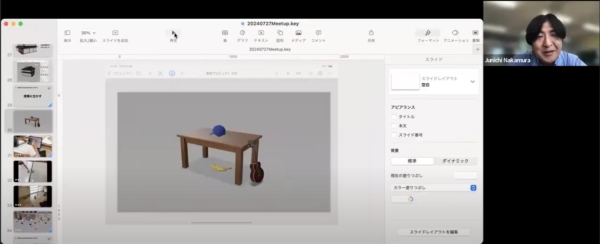

(Reality Composerで比較を使った英文をアウトプットする時に生徒が作成したもの)

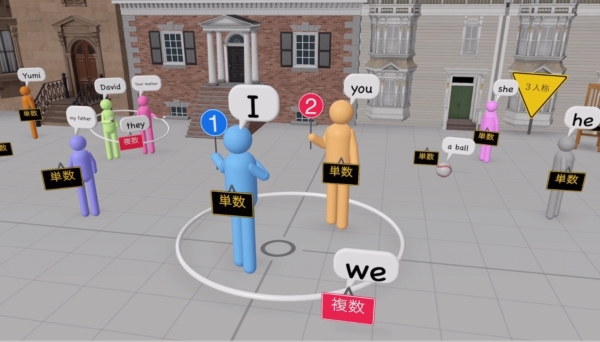

また、三人称単数の概念を説明する際にも空間を活用しています。

(Reality Composerを使って、3単現のsの感覚を理解するために先生が作成したもの)

(Reality Composerを使って、3単現のsの感覚を理解するために先生が作成したもの)

文法の概念は文字や図だけでは理解が難しい生徒もいますが、空間的な表現を用いることで、より実感を伴った学びにつながっています。

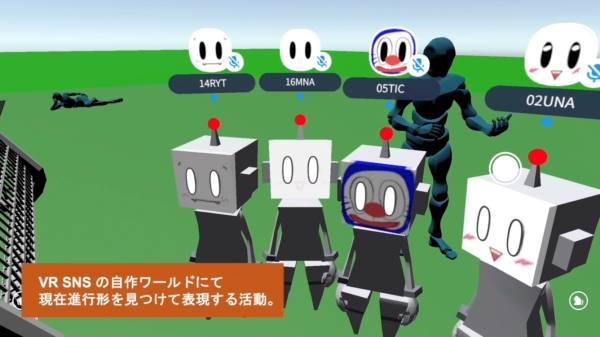

とくに印象的なのは、メタバース空間での授業です。Unityで作成した仮想空間に、生徒たちがVRゴーグルを装着して入り込み、英語でコミュニケーションを取ります。たとえば現在進行形の学習では、空間内にさまざまなアクションをしているキャラクターを配置し、生徒たちがその動作を英語で説明します。

(メタバースを使用した現在進行形の学習の様子1)

(メタバースを使用した現在進行形の学習の様子1)

最初は「バイオリンを弾いている人がいます」といった、用意されたモデルの説明だけでしたが、徐々に生徒たち自身が「先生、自分たちも動いていいですか?」と主体的に提案するようになりました。すると “We are jumping now.” , “We are playing tag.” など、自分たちの動きを使って現在進行形を表現し始めたのです。

(メタバースを使用した現在進行形の学習の様子2)

(メタバースを使用した現在進行形の学習の様子2)

メタバースは、コロナ禍で注目された教室の代替空間としてだけでなく、より広い空間を用意した中で不意に想定外な表現が生まれるような可能性を秘めたものだと感じました。まだまだ面白い使い方はできるんじゃないかなと思っています。

――デジタルツールを使うことで、どのような効果が見られましたか?

(中村)デジタルネイティブと呼ばれる今の生徒たちにとって、3D空間での学びは非常に自然です。ただ単に英語表現を暗記するのではなく、実際の空間や状況の中で、生徒たちのZ軸の感覚を刺激しながら英語を使うことで、より実践的な言語習得につながっています。もちろん教科学習も必要ですし、すべての授業でXR技術を使うわけでもありません。教科書での基礎学習をしっかりと行った上で、その応用や定着を図るために実際使ってみるアクティビティとして活用しています。

自走する学習者を育てる

――中村先生は、生徒とコミュニケーションを取る際、Teamsを活用されているそうですね。

(中村)はい。生徒からの質問や相談はTeamsを通じて受け付けています。ただし、質問が来ても、すぐに答えを教えることはしません。「まずは自分で調べてみよう」と促し、必要に応じてヒントを出すようにしています。私が目指しているのは、自立した学習者を育てること。先生からああだこうだ言われてやるのではなく、自分で自走していける生徒を育てたいのです。

――なぜそれほど「自走できる生徒」の育成を重視されているのでしょうか。

(中村)最近、自己調整学習という言葉をよく耳にしますが、生徒が自分で時間をマネジメントしながら遊びと勉強のバランスを取って、主体的に学んでいく。そういう力が、これからの時代には必要だと考えています。また、学び方は一人ひとり違います。iPadを使わずに問題集で学ぶ方が合っている生徒もいれば、動画を見て学ぶのが好きな生徒、アプリケーションを使って一問一答的に問題を解くのが得意な生徒もいるのです。一人ひとりにマッチする学び方があるので、それを早く見つけられるようサポートすることも、教員の大切な仕事だと考えています。

――生徒自身が試行錯誤しながら、自分に合った学び方を見つけていくのですね。

(中村)はい。私の中での個人的なテーマは「学び方を学ぶ」です。これをこうしたい時にはこうする、困難な時にはこうするといったスキルを持っていれば持っているほど、さまざまな場面に対応できます。授業で単に知識を教えるだけでなく、「これを覚えたい時はこんな方法もあるよ」「こういう風にやるといいという人もいるよ」といった学び方のバリエーションも提示するようにしているのはそのためです。私自身も教員でありながら、「どうすれば生徒たちが英語を学び始めるのか」という問いを立てて探究する学習者でもあります。その姿勢は忘れないようにしています。

テクノロジーが拓く教育の可能性

――生成AIなど、テクノロジーの進化が加速していますが、教育現場はどのように変わっていくとお考えですか。

(中村)テクノロジーの進化は、教育に新しい可能性をもたらしています。たとえば、デジタルノートを使うことで、生徒たちはノート忘れの心配なく、いつでも振り返り学習ができます。ただし大切なのは、デジタルネイティブと呼ばれる今の子どもたちにとって、デジタルツールの使い方自体も重要な学びの一つだということです。「こういう風に使うとこれがわかるようになる」という経験を積み重ねていくことで、テクノロジーを主体的に活用する力が育まれていきます。

――先生は「アンラーン(unlearn)」という言葉をよく使われますね。

(中村)はい。教員自身が固定観念を崩し、新しい可能性を探っていく必要があります。メタバースを「子供のゲーム」と片付けたり、ARを「アミューズメントパークのアトラクション」として終わらせたりするのではなく、教育における可能性を探り続けることが大切です。

生成AIとXRは競合するものではありません。それぞれの特性を活かしながら、より良い教育を実現していく。そのために教員には、自分たちが持っている固定概念を崩し、再構築していく力が求められているのです。

――新しい取り組みへの一歩を踏み出すには、何が必要でしょうか。

(中村)私は大学生時代、テレビ局で放送作家のアルバイトをしていた時に、ある先輩から「たくさんの引き出しを持っておくと、いつかどこかのタイミングで使う瞬間が来る」というアドバイスをもらいました。それ以来、さまざまな経験や情報を引き出しとして持っておくことを心がけています。

教員自身が面白いと感じられなければ、生徒たちも面白いと思えません。だからこそ、常に関心を持って面白いことにアンテナを張り、教育も含めたさまざまな分野の情報収集をしつつ、学習活動に取り入れて効果を出せる方法を考えるマインドセットを持つことが大切だと思います。たとえ失敗しても、それも経験として蓄積されていきます。学校によって環境は違いますが、一教員としてできることから始めていけばいいのです。

次回は、中村先生が実践されている「教室の外での学び」に焦点を当て、XR教育の未来像や、教員自身の学びが教育現場にもたらす可能性についてお話を伺います。

※参考文献

・続きの取材記事『3D空間で広がる英語教育の可能性 ~XR技術が変える学びのカタチ~ 展望編:教育の可能性を広げる』

・Reality Composerで AR作品を作ろう【基本編】(中村純一先生著)

・Reality Composerで動きのある作品づくりをやってみよう(中村純一先生著)

・AR作品を作ってみよう AR Makrを使った作品づくり(中村純一先生著)

(取材・構成・編集:小林慧子/記事作成:松本亜紀)