プレゼンテーション力と自信を育む! 全校をあげて開催する、英語スピーチコンテストの舞台裏

最終更新日:2025年4月23日

狭山ヶ丘高等学校付属中学校では、全学年を対象とした英語スピーチコンテストを実施しています。学年に応じた難易度の課題を設定し、予選を勝ち抜いた生徒によって本選が行われるという、全校をあげての一大行事になっています。

生徒の成長を促すスピーチコンテストは、今や同校の英語教育における重要な柱とも言える存在です。英語スピーチコンテストはどのように始められ、生徒のどのような成長につながっているのでしょうか? 狭山ヶ丘高等学校・付属中学校の英語教諭・伊藤亮太先生にお話を伺いました。

「人前で英語を話す経験を」学年に応じたレベルのスピーチコンテストを企画

—— スピーチコンテストを通じて、生徒にどのような力を身につけてほしいと考えていますか?

(伊藤)生徒たちに人前で英語を話す経験をさせたい、という思いから始まったのがこのコンテストです。私は生徒たちに、英語を使って自分を表現する力、人前で話す力をつけてほしいと考えています。コンテストが生徒にとって毎年の力試し、あるいは定点観測の場になればという思いはありますね。

生徒たちも初めのうちは英語で発表をすることに身構えてしまいがちですが、一度体験すれば「こんなものか、意外とできるじゃないか」と多少なりとも手応えを感じるものです。自分が乗り越えられる課題を達成する、やり遂げるという経験は貴重だと考えています。

—— 本コンテストは、学年ごとにスピーチの内容が異なると伺いました。それぞれどのようなテーマや形式で実施されているのでしょうか。

(伊藤) 中学1年生では物語の朗読、中学2年生では著名人のスピーチの暗唱、そして中学3年生では自作スピーチの暗唱という形に分かれています。1年生では、英語教育がまだ始まったばかりの段階なので、簡単な内容で、現在形が多く使われているような、取り組みやすい物語を選んでいますね。ここでのポイントは、生徒が親しみやすい内容であること。親しみが湧かないと、読む気をなくしてしまうからです。

2年生になると、もう少し難易度を上げて、たとえばオバマ大統領やネルソン・マンデラなどの著名人のスピーチを題材に取り組みます。語り継がれる名スピーチというものは、やはりよく練られたものが多いですね。人を感動させる仕掛けというか、聞かせる工夫が随所に散りばめられています。著名人のスピーチをなぞることで、プロのテクニックに触れ、自分のものにしてもらいたいということも意図の一つです。

そして3年生では、自分が好きなものや紹介したいもの、興味のあることをテーマに、スピーチを自分で書いて暗唱します。たとえば、好きな文房具や映画作品、本といった自分の身近にあるもの、あるいはスポーツやダンスなど、自分が熱心に取り組んでいる活動を紹介する生徒が多いですね。暗唱には2年生でも挑戦していますが、3年生になると、ただ覚えて暗唱するだけでなく、視線や表情を意識しながら話せる生徒が増えてきます。自分の言葉で自分の意見を発表することがここでのポイントです。

以上のような段階を経て、本スピーチコンテストの目的である「英語を使って自分を表現する力」を徐々に身につけていきます。

他教員の協力を得ながら、丁寧にコンテストの開催をサポート

—— スピーチに用いる教材選びで工夫されている点があれば教えてください。

(伊藤) 1年生の教材選びでは、まず長すぎないものを選ぶようにしています。小学校から英語教育が始まって間もないので、無理なく取り組める分量であることが大切です。その上で、物語としておもしろいと思えるか、そして音読したときに英語のリズムやイントネーションの特徴を掴みやすいものか、といった点に注意して選んでいます。たとえば、擬音語や擬態語が出てくる物語を選んで、日本語とは違う擬音語、擬態語などを生徒たちが楽しみながら発音練習に取り組めるよう工夫しています。

2年生の著名人のスピーチについては、時代背景やスピーチの内容、そして生徒たちの興味関心を考慮して選んでいます。過去にはオバマ大統領やネルソン・マンデラ氏、最近ではマララ氏の国連スピーチなども使用しました。ただし、教材として扱う以上、その人物の言動や社会的な立場なども考慮する必要があります。トランプ氏のように大統領経験者であっても、ときには逮捕されてしまうこともありますから、生徒たちに「なぜこのスピーチを選んだのか」と疑問を持たれないように、慎重に選定する必要があります。

—— 教材選びにもさまざまな配慮が必要なのですね。3年生へのスピーチ指導でとくに気をつけていることはありますか?

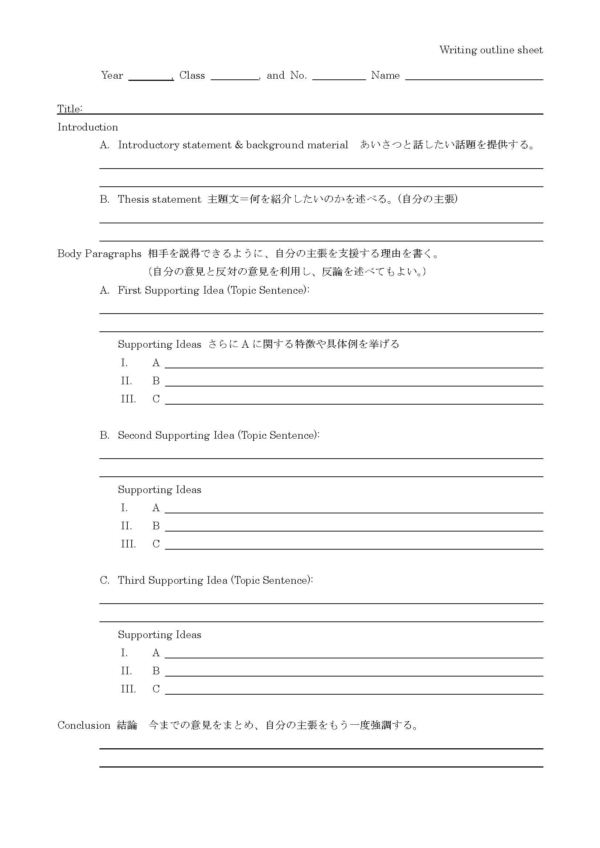

(伊藤) 3年生のスピーチで重要なのは、英語の得意不得意にかかわらず、まずはプロットですね。何が言いたいのかをしっかり書かせるために、英語ではなく日本語ベースのプロット作りから始めます。何を紹介するのか、良いと思っている理由や具体例は何か、そういったスピーチの基本を教えているのです。私は、具体例までプロットの段階で明確化するように指導しています。

プロットができたら、それをもとに英作文をしたり、肉付けをしたりという作業に入ります。プロットをしっかり指導することで、その順番どおりに書けば何かを説明することができるという、スピーチの型がわかるようになりますよね。型を使いこなせるようになってほしいというのが狙いです。

余裕のある生徒には、「話の展開をこうしたら」とさらに相手を説得するようなアドバイスをすることもあります。限られた期間内でどれだけ練られるかは生徒個人の熱量によって変わってきますが、ある程度発表できる段階までの準備はサポートするようにしていますね。

配布しているWriting outline sheet

—— たしかに、「○○が好き」ということは言えても、好きな理由や具体例を挙げるという考えには至らないかもしれないですね。生徒たちの年齢では、そもそも理由を考えたことがない生徒もいるかもしれません。

(伊藤) 何かきっかけがあったり、試練を乗り越えたエピソードがあったり、自分の中で支えになっているものには、「自分にとって大事なもの」と考えるようになった理由があると思うんです。紹介したいものとなれば、好きなものだったり、自分が感動を覚えたものだったりするわけですから、きっとみんなそれぞれにエピソードを持っている。スピーチが自分を深く掘り下げる経験にもなっていたら嬉しいですね。

—— スピーチコンテストの準備や指導は、先生方にとってもかなりの負担になるのではないかと思いますが、どのように時間を作っているのですか?

(伊藤) 2学期の中間考査が終わった頃から少しずつスピーチコンテストの準備を始め、授業時間の一部を使って練習時間を確保するようにしています。通常の授業内容もこなしながらなので、授業の進度を調整したり、時には他の先生と協力して指導時間をやりくりしたりと、工夫が必要です。

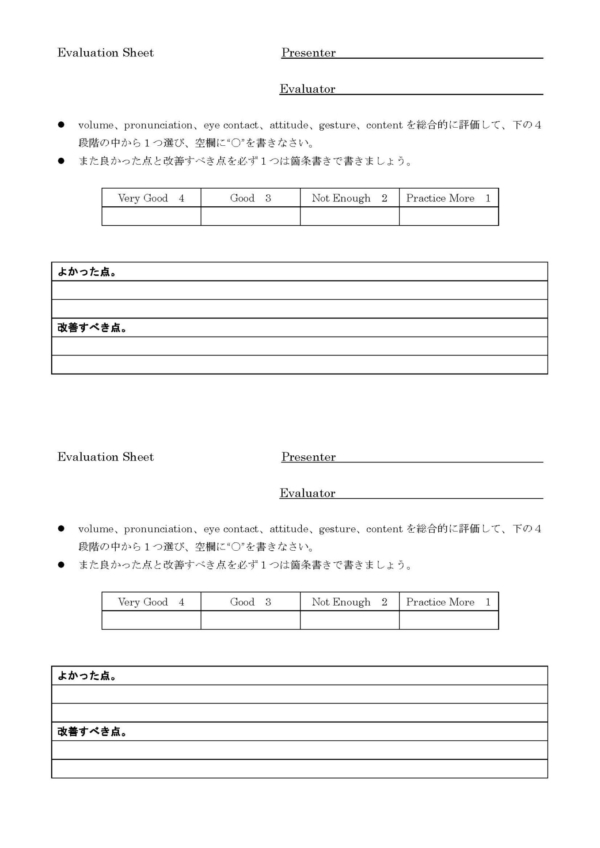

とくに、複数の先生がクラスを受け持っている場合は、指導方針や進度を共有し、足並みを揃えることが大切だと思います。学年全体でどのような基準で生徒を評価するか、フィードバックシートの内容はどうするかなど、事前に綿密な打ち合わせを行っています。

また、プロットや英作文はGoogle Docsで作成しているので、教員によるチェックや修正などは共同編集機能を使ってオンラインで返しています。時間の短縮になりますし、生徒が登校しない日にもフィードバックができます。

実際に使用している評価シート

コンテスト当日の運営や審査についても、他の教科の先生方や校長先生にご協力いただいています。本選の審査は、校長先生と、普段その学年を教えていない英語科の先生にお願いしています。普段の授業で接していない先生に審査してもらうことで、生徒たちはより緊張感を持って発表に臨めますし、客観的な評価が受けられます。

無理のない範囲で実践を! 人前でスピーチをする経験が生徒を成長させる

—— スピーチコンテストを実施することで、生徒にはどのような変化が見られましたか?

(伊藤) 学年ごとにさまざまな変化が見られますね。1年生は、どうすれば注目してもらえるか、聞いてもらえる話し方を意識できるようになりました。2年生では、いかに覚えているかだけでなく、その上でうまく発表するというのはどういうことかを考えるようになったと思います。そして3年生では、自作スピーチに取り組む中で、説得力のあるプレゼンテーションをするための工夫が感じられます。自分の紹介したいものがいかに素敵なものなのか、伝わらないと人は引き付けられないということを学んでいるようです。

社会に出れば、人前で話す場面はいつか必ずあるはずです。そういうときに物怖じせず話せるようになるためには、事前にしっかり準備して発表するという経験は必要だと思いますね。

実際のスピーチコンテストの様子

—— 他校でもスピーチコンテストを実施する際のポイントがあれば教えてください。

(伊藤) 本校と同じようなコンテストを目指すのではなく、生徒や学校の実態に合わせた無理のない範囲で始めると良いと思います。まずはクラス単位、学年単位で実施しても良いでしょうし、総合の時間を発表に使わせてもらうなど、他教科の先生方にも理解と協力を仰ぐことが大切です。

本校でも、今後もスピーチコンテストは継続していきたいですね。生徒にとっては1年生からやっている活動です。最初は「難しいな」と思いながら取り組んでいたと思いますが、一度経験してしまえば「大変だけど、できないことじゃないな」に変わります。自分が乗り越えられる課題を達成する、やり遂げるというのは成功体験につながると思います。

それに、スピーチをする機会が身近にあるというのは大事なことだと思っています。この経験を今後、他の場所で発表する機会や検定、試験などに役立ててもらえれば嬉しいです。

取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:吉澤瑠美