学習指導要領、活用していますか? 技能焦点化とエコロジカルアプローチで成果を高める授業メソッド【前編】

最終更新日:2025年4月24日

オールイングリッシュ授業にICTの導入、技能融合に学びの個性化――。

新課程への移行やコロナ禍を経て、英語教育を取り巻く状況は大きく変化しています。現場の先生方への影響は少なくないのではないでしょうか。そこで今回は、学習指導要領に基づいた「技能焦点化」と「エコロジカルアプローチ」で、生徒の英語力向上を最大化する授業設計法に取り組む東京都立豊多摩高校の亀田 洋斉先生にお話を伺いました。

前編では、亀田先生の特徴的な取り組みである「技能焦点化」と「エコロジカルアプローチ」を始められた経緯や内容についてお伝えします。後編では年間を通じたマクロな授業計画の立て方から、4技能5領域を効果的に指導するための授業ごとのミクロなデザインまで、具体的な事例を交えてご紹介! 教員自身のスキルや生徒の成長を両立させる秘訣が満載です。

学習指導要領に基づいた「技能焦点化」で効果的な学習の実現

――まずは技能焦点化について教えてください。

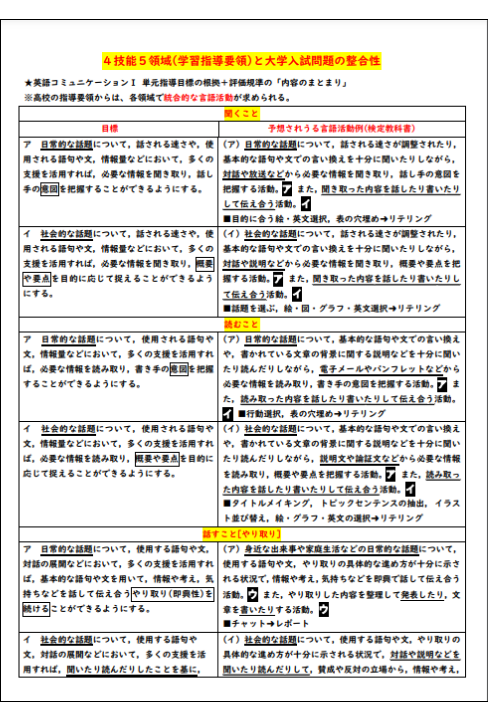

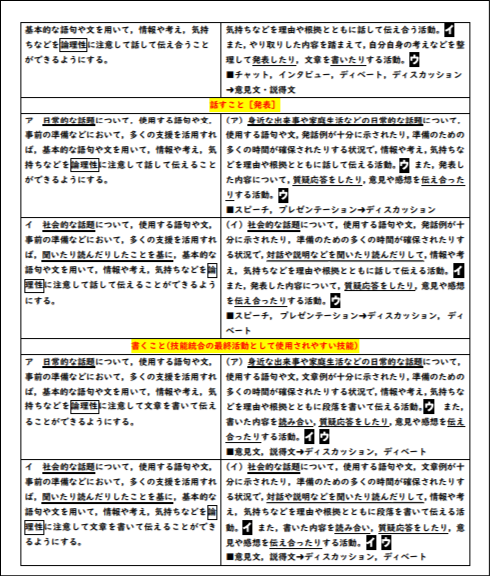

(亀田)ここ5年間ほど取り組んできた実践で、学習指導要領が掲げる4技能5領域ごとの達成目標を学習内容として授業設計の基盤に据える取り組みです。そして、各単元で1つの技能に重点を置いて指導を行います。たとえば2024年度の年間指導における学習内容は以下の通りです。

CROWN English CommunicationⅠ

――どのようなメリットがあるのでしょうか?

(亀田)1つ目は、自分の授業を客観的に捉え直せる点です。私自身、授業における問題の所在や改善点について長い間模索していました。英語教育には多くのメソッドが存在します。数多くの先人によるアドバイスも多岐にわたります。さまざまな助言を適切に取捨選択する必要があると、あるとき気づいたのです。

たとえば、助言やメソッドの内容が、4技能のどれについてなのか、音読の順序や場面設定などミクロな視点での話なのか、年間の授業計画といったマクロな視点についてなのか。さらには教科指導だけでなく生活指導の側面を含むのか――。

アドバイスをやみくもに授業に反映しても、期待した結果が得られるとは限りません。そこで、問題の本質を理解する判断基準として学習指導要領の活用を思いつきました。

――具体的にはどのように実行し、どのようなメリットを発見されたのですか?

(亀田)まず、学習指導要領に示された4技能5領域ごとの目標を軸に、各技能で想定されている言語活動を整理していきました。すると、私自身が挙げられる具体的な言語活動例が「読むこと」以外、ほとんど思い浮かばなかったのです。つまり、全単元で、同じ目標・同じ過程・同じ言語活動を踏んだ授業をしていたということです。

※「読むこと」の代表的な言語活動例:本文暗唱を基盤とするリテリング・リプロダクション・要約に加え、感想少量など

「読むこと」に重点を置いた授業法の問題のひとつは、基本的に「暗唱」を強いる点です。暗唱は初期段階における学習者の英語力や家庭学習の基盤作りとしては大変有効ですし、総合的な英語力の伸長も見受けられます。ただ、動機づけの十分ある生徒集団なら伸びる一方、そうでないと伸び悩みます。また、飽きてしまう生徒も一定程度で出てくるでしょう。各技能で最終的に求められる「専門性」(聞き方・読み方・話し方・書き方)の育成には、学習者の発達段階に応じた他技能の焦点化が必要なのです。

また、毎回の授業が同一の指導では各生徒や教員の得手に気づきにくいという点もあります。音声学習を好む生徒、ロジカルな視点で思考するのが得意な生徒など、各生徒の特性は多岐にわたります。これは各教員の指導が多種多様であることと同じ理屈だと思います。生徒の「得意から伸ばす」を実現するためにも「技能焦点化」が必要なのだと思っています。

さらに、「言語活動例が浮かばない」ということは、その他の技能を十分に指導できていないことを意味します。学習指導要領をもとにすることで、指導の弱点を明確にすると同時に、アドバイスやメソッドの内容を客観的に取捨選択できるようになりました。

――なるほど、学習指導要領に基準を置くことでさまざまなポイントが見えてくるのですね。そのほかにもメリットはありますか?

授業をマクロの視点から見直せる点です。授業設計には、年間授業計画といったマクロの視点と、各授業の実践というミクロの視点が欠かせません。

私も一時期、授業改善を目指して多くの研修に参加し、関連書籍を読むなど試行錯誤を重ねました。研修講師や書籍著者の先生方は、授業展開におけるエキスパートです。あるときふと、エキスパートたちの授業の再現ばかりに心を砕き、授業展開の細かいハウツーにばかりに気を取られ「木を見て森を見ず」の状態に陥ってしまっているのではないか、と疑問を抱くようになったのです。

授業という限られた時間内でテンポよく進めることはもちろん重要です。しかし、学習指導要領が掲げる4技能5領域それぞれの目標を年間で達成するためには、まず1年間の授業計画を立て、それを各学期、各単元、1回の授業へと具体化していく。そんなマクロからミクロへと視点を落とし込むプロセスが重要で、その結果、生徒の英語力の向上や学習効果の最大化が期待できるのではと考えたのです。

特定の状況で自然に学ぶ「エコロジカルアプローチ」

――エコロジカルアプローチについても教えてください。

(亀田)制約主導型アプローチとも呼ばれますが、生徒が置かれた環境をデザインし、特定の技能を自然に使用する状況を構築する指導法です。

スポーツ指導でも活用される手法で、たとえばストライクを投げられないピッチャーの場合、フォームを細かく指摘する方法が一般的に知られています。腕の角度や足の踏み込みなどをチェックし、調整を加えますが、感覚が選手ごとに異なるため、汎用性に欠ける特性があります。

一方、制約主導型アプローチでは、たとえばマウンドの距離を短くすることでボールをコントロールをしやすくしたり、利き手とは逆の肩の位置に障害物を置いて制限しながら投げる練習をさせることで、自然と理想的なフォームへと導きます。

英語指導でも同様に、特定の表現を使わざるを得ないトピックや状況を意図的に作り出すことで、学習効果の向上が期待できます。たとえば、受動態の授業では「あなたの国を紹介してください」というチャットテーマを提示し、生徒に自由に会話をさせます。自国についての説明には受動態を用いる必要があるため、生徒は自然と受動態の練習をすることになります。

「聞くこと」に焦点をあてた授業においては、単元を通じて「文字情報」を学習者に極力見せない、という制約をかけます。生徒は必然的に内容語の聞き取りにフォーカスせざるを得なくなります。その結果、文字情報を媒体とした要約よりも要点を絞った要約になる傾向があるのです。制約のかけ方は多種多様ですが、指導者は意図的に制約をかけ、狙ったゴールへと導く必要があるかもしれません。

(取材・記事作成:小林慧子)

関連記事

後編:年間を通じたマクロな授業計画の立て方から、4技能5領域を効果的に指導するための授業ごとのミクロなデザインまで、具体的な事例を交えてご紹介します!