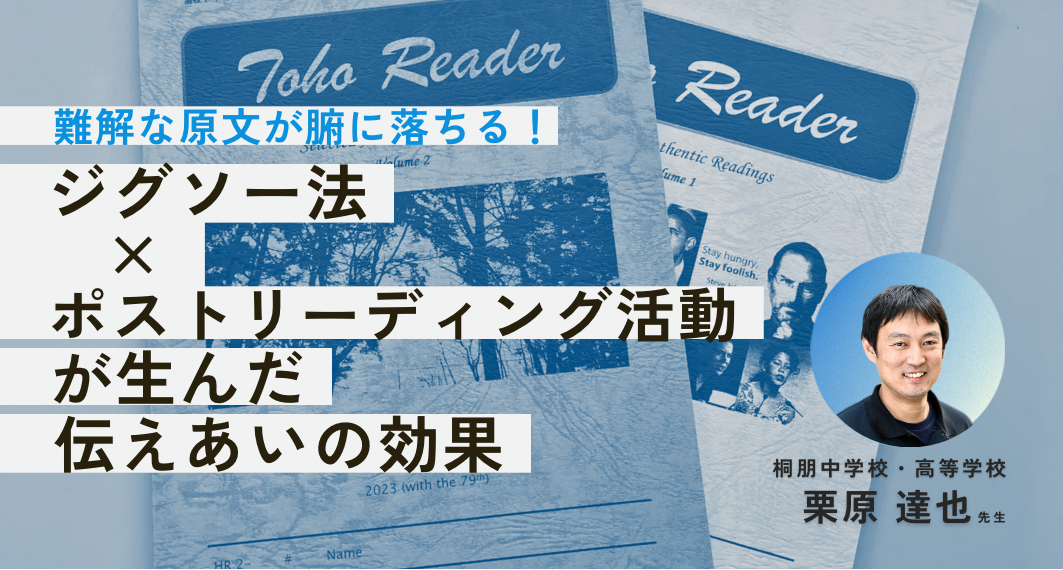

難解な原文が腑に落ちる! ジグソー法 × ポストリーディング活動が生んだ伝えあいの効果

最終更新日:2025年4月18日

従来の1文ずつの訳読と教員の説明に終始する英文読解授業では、生徒の理解が表面的なものにとどまってしまう―—。こうした受け身の学習に課題を感じる先生方は多いのではないでしょうか。では、生徒が主体的に内容を理解しアウトプットにつなげるためには、どのような工夫が必要なのか。桐朋中学校・高等学校の栗原 達也先生は、高校2年生の英語授業においてジグソー法を取り入れたポストリーディング活動を実践。その成果を英語授業研究学会第35回全国大会(2024年8月)で発表しました。栗原先生に取り組みの具体的な方法や成果、今後の課題などについて伺いました。

原典を本質で理解し「腑に落ちる感覚」を得てほしい

――まず、栗原先生のご経歴についてお聞かせください。

(栗原)大学院修了後、2009年から本校で教鞭を執っています。現在(2024年度取材時)16年目になりますが、ずっと本校一筋です。2024年度は高校3年生の担任をしていますが、この学年は中学1年生から持ち上がりで担当しています。

――今回の先生の取り組みにおける特徴は何でしょうか。

(栗原)高校2年次の「英語総合」という科目では、原典主義に基づいた独自教材『Toho Reader』を使用しています。スティーブ・ジョブズのスピーチやヘレン・ケラーの手記など、書き換えのない原文を教材として扱います。英語学習者が読みやすいように書き換えられた教科書のような文章ではなく、実際の英文に触れることを重視しています。

――今回の授業は、どのようなクラスで行われたのでしょうか。

(栗原)段階別編成における上級クラスです。ただし「上級」と言っても学年の約4分の3の生徒が在籍しており、比較的幅広い層を対象としています。1クラス40人程度で、英語の習熟度にはある程度の差があります。

――ポストリーディング活動やジグソー法を取り入れたきっかけについて教えていただけますか。

(栗原)今回取り上げた教材は、ダニエル・カーネマンの『Thinking, Fast and Slow』という、人間の判断と意思決定のメカニズムを論じた本からの抜粋です。高校2年生にとってはかなり難しい内容で、辞書で調べながら1文ずつ訳していくのが精一杯というレベルでした。

ただ、それだけでは、教員からの指導を受けるだけの受動的な学びにとどまってしまいます。内容を自分に引きつけて理解し、「こういうことだったのか!」と腑に落ちる感覚を得てほしいと考えました。そのためには何か仕掛けが必要だと感じていたのです。

教え合い、学び合うタスクからアウトプットまで

――授業の具体的な流れを教えてください。

(栗原)2023年度の3学期に約1ヶ月間、授業の20〜30分ほどを使い、段階を追って実施しました。

まず導入として、興味関心を喚起する動画を見せたり、オーラル・イントロダクションを行ったりします。その後、読み方の指導をしながら授業内で範読を行い、必要に応じて宿題として予習も課します。本文では「直感的な判断」と「論理的な分析」という2つの思考システムについて学び、ある程度理解が進んだ段階で、他の教材と並行しながらまとめとなるポストリーディング(20~30分)を行います。

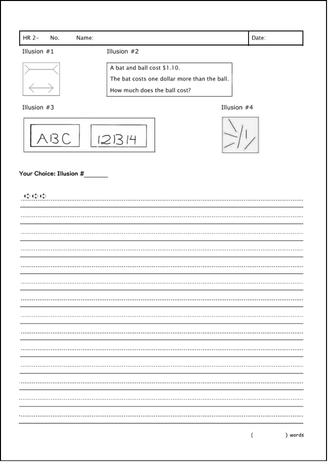

ポストリーディングは、4人1組のグループを作り、各生徒に本文で登場した4つの錯覚・思考バイアスの例から1つを割り当てます。最初は個人作業で、担当する錯覚や思考バイアスについて本文の知識を応用し英語による説明を準備します。4つの例は原書に掲載されているものですが、生徒が取り組むタスクは私が作りました。

――「応用して」ということは自分の言葉で書くわけですね。本文の内容を正確に把握していないと難しそうですし、説明箇所の本文をそのまま書く生徒もいそうですね。

(栗原)ある程度丸写しの部分があってもいいと考えています。実際に本文はかなり難しいので、理解して必要な部分を抽出することも応用だととらえています。たとえば「この理由はなんだったかな」と本文を読み返し、「ここに書いてある」「この説明はこういう意味だったのか」などと頭を使わせることも狙いのひとつです。完璧な言い換えができなくても、本文を読み返しながら必要な情報を抽出する過程こそが、理解を深める鍵となります。

――ここからジグソー法の要素をどのように取り入れていくのでしょうか。

(栗原)ジグソー法は個々の生徒が調べた内容をグループで共有したり教え合ったりする学習手法で、アクティブラーニングの一種です。

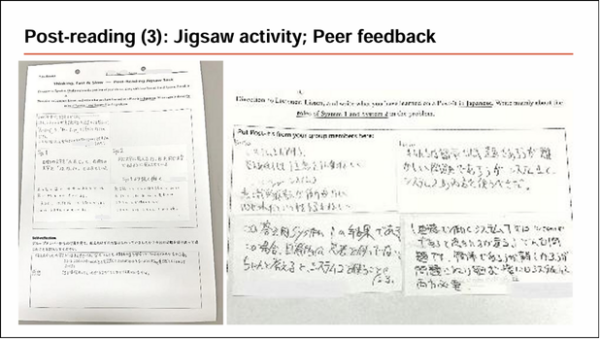

個々のタスクを終えたら、同じ錯覚・思考バイアスを担当する生徒同士で集まり、説明内容や英語表現について検討・改善を行います。その後、元のグループに戻って、各自が担当する錯覚・思考バイアス部分を説明します。このとき、自分の理解度を話者に伝える形でフィードバックを行いました。フィードバックに関しては後ほど説明しますね。

――評価はどのように行われたのでしょうか。

(栗原)次回授業でin-class writingとして、制限時間内に担当した錯覚・思考バイアスについて説明文を書かせました。これを評価に組み込んでいます。活動で得たフィードバックを活かして、より良い説明ができるようになることを期待しました。

予想以上に活発なコミュニケーション実現

――今回の取り組みで得られた成果や効果について、どのように感じていますか。

(栗原)英語の内容を自分の言葉で再構築して話す活動に「リテリング」があります。普段の授業でも教科書本文のリテリングを生徒ペアでやってもらいますが、お互いがすでに知っている内容を確認し合うだけになりがちです。なんとなく「ああ、そうだね」で終わってしまいます。そこで今回は、生徒一人ひとりが異なる錯覚や思考バイアスの例を担当し、それを他のメンバーに説明する形式を取り入れました。

「相手が知らない情報を伝える」という状況を作ることで、生徒たちはより真剣に説明する必要性を感じてくれました。理解してもらわないとメモ取ってもらえませんからね。実際、説明が伝わっているか確認しながら話を進めたり、聞き手が“One more time, please.”と聞き返したりする場面が見られました。学会発表のタイトルにした「伝え合いの効果」を本当に実感しましたし、生徒の一生懸命さが新鮮で。予想以上に活発なコミュニケーションが生まれ、この仕掛けはうまくいったと実感しました。

――生徒同士のフィードバックを英語で求めるとハードルが高そうですが、日本語にしたところも良かったのでしょうか。

(栗原)はい、そうだと思います。英語での説明を求められる一方、理解度の確認は日本語で行うことで、内容に関して一段と深い理解を促すことができました。英語だとただのディクテーションになってしまう可能性がありますが、日本語でメモを取ることで、聞いた内容を自分の頭で再構築する経験をさせたかったのです。

話者は自分の説明が正確に伝わったかを確認でき、「ここが勘違いされてしまったから、もう少しわかりやすい説明に変えなければ」「具体例を入れた方が伝わりやすそうだ」といった気づきが得られます。

――生徒の反応はいかがでしたか。

(栗原)ジグソー法を初めて実践しましたが抵抗なく取り組んでくれました。というのも、普段からペアワークやグループワークは取り入れているので、リテリングを使った内容は土台がありました。『Toho Reader』を使用する授業では、「ただ読んで終了、ということは、なるべくやりたくない」と言い続け、何か活動を組み込むことを常々意識させていました。生徒たちも「どうせ何かあるのでしょう」という感じで(笑)、前向きに受け止めていました。実際やってみると、調べてブラッシュアップしてグループで話してというやり方が目新しかったからか、生徒は「おもしろい!」と結構ノリノリでした。

時間をかけて導入すれば、さらにフィードバックを活かせる

――実践を通じて見えてきた課題はありますか?

(栗原)フィードバックを受けての改善については、必ずしも全員が十分に活用できたわけではありません。行ったのが3学期でしたから、もし1学期や2学期のころからジグソー法を導入していたら、生徒たちも慣れてフィードバックを十分に活かせたかなとは思います。

――ジグソー法を取り入れた授業は、どのような側面で有効だと言えるでしょうか。

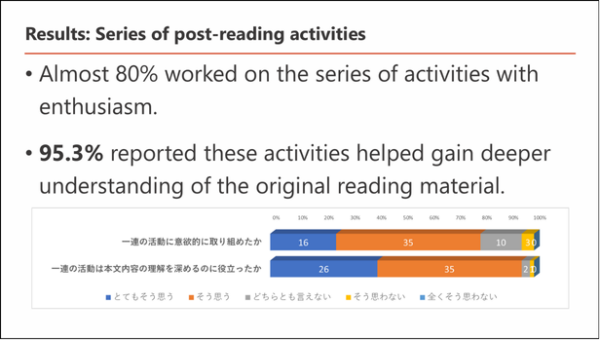

(栗原)In-class writing後にアンケートを取りました。「ジグソー法を取り入れた活動に意欲的に取り組めた」と回答した生徒は95.2%で、ポストリーディングも95.3%が「本文内容の理解を深めるのに役立った」と回答しています。

能動的に学び、他者にわかりやすく正確に伝える内容を考える良いきっかけになったと考えます。また、聞き手の生徒が聞き取った内容を話し手にフィードバックするタスクが、言い換えや追加説明などのコミュニケーションを引き出した面もあります。難しい内容でも、適切な仕掛けがあれば、生徒は主体的に理解を深めていけるという手応えを感じており、さまざまな場面で応用ができそうです。

(取材:小林慧子/編集:吉澤瑠美)