学習指導要領、活用していますか? 技能焦点化とエコロジカルアプローチで成果を高める授業メソッド【後編】

最終更新日:2025年4月24日

オールイングリッシュ授業にICTの導入、技能融合に学びの個性化――。

新課程への移行やコロナ禍を経て、英語教育を取り巻く状況は大きく変化しています。現場の先生方への影響は少なくないのではないでしょうか。そこで今回は、学習指導要領に基づいた「技能焦点化」と「エコロジカルアプローチ」で、生徒の英語力向上を最大化する授業設計法に取り組む東京都立豊多摩高校の亀田 洋斉先生にお話を伺いました。

前編では、亀田先生の特徴的な取り組みである「技能焦点化」と「エコロジカルアプローチ」を始められた経緯や内容についてお伝えしました。後編では年間を通じたマクロな授業計画の立て方から、4技能5領域を効果的に指導するための授業ごとのミクロなデザインまで、具体的な事例を交えてご紹介! 教員自身のスキルや生徒の成長を両立させる秘訣が満載です。

高校英語での4技能5領域指導設計のポイント:マクロの視点

――具体的な授業実践ですが、まずは「マクロの視点」として、1年間の授業設計を教えてください。

(亀田)全体的な基本方針は以下の3点です。各単元6回の授業で進行するよう調整しています。

――なぜ1つの授業に複数技能を混在させない方が良いのでしょうか?

(亀田)これはとくに高校の授業を想定したものです。中学英語と比べ、高校英語は教科書本文が長くなる上に、科目数が増加します。生徒の学習に対する時間的・精神的な比重も分散されるため、必ずしも「英語が最優先の教科だ」と考える生徒ばかりではなく、宿題の量も制限されます。そのような状況では、1回の授業で「何を学ぶのか」「何に取り組むのか」を明確化し、授業内でいかに生徒を成長させるかがいっそう重要になるのです。

ただし、中学校の場合でも、授業設計の意識は重要だと考えています。私は中学校での指導経験もありますが、同じ50分の授業でも、中学英語は教科書の本文が短く、各単元で学ぶ内容も比較的限定的です。そのため、複数の技能を1回の授業に組み込んでも授業自体は成立します。しかし、複数の技能を混ぜ込みすぎて目標を見失うことも多々ありました。1回の授業で「読むこと」と「話すこと」のどちらに終着しているのかわからないような授業では、生徒が得られる学習効果は向上しないのではないでしょうか。

――1年間の具体的な流れを教えていただけますか?

Lesson1・2は「読むこと」に注力

(亀田)2024年度担当の高1(1クラス40名)の授業では、年度冒頭のLesson1・2に「読むこと」を設定しました。

さまざまな中学校から入学してきた生徒たちは、異なる学習環境や指導方針のもとで学んでいました。しかし、英語の教科書が基本的に「読み物」であることから、どの生徒も少なくとも音読や要約など、「読むこと」の学習は経験していると考えられます。

さらに、「読むこと」は「話すこと」「書くこと」という意見を発表する技能焦点化の下地です。「読むこと」において要点の発見や要約のスキルを向上させることで、意見構築の素材となる情報の整理が可能となります。つまり、「技能統合」という視点においても、「読むこと」は非常に大切なのです。

そのため、生徒が最も馴染みやすく安心感を持て、かつ、英語学習において重要な「読むこと」を1年間の冒頭に据えることで、私の授業の流れや学習方針を理解させ、新入生の学習姿勢を整えることを目指しました。

Lesson3~10の技能焦点化

(亀田)Lesson3以降は、各単元ごとに適宜、焦点化する技能を設定しています。

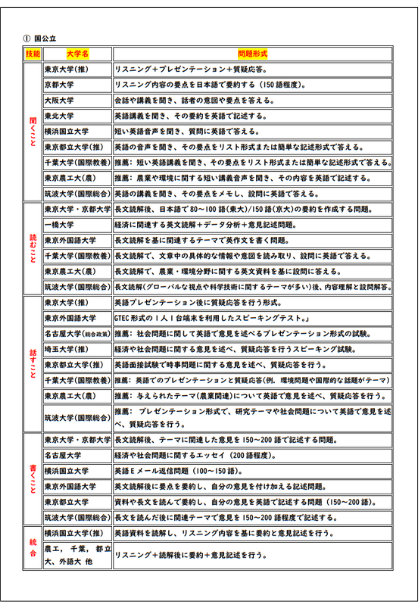

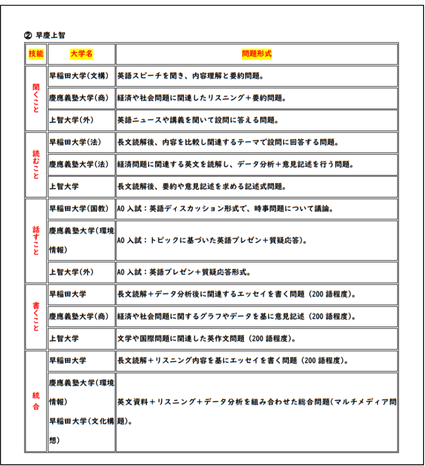

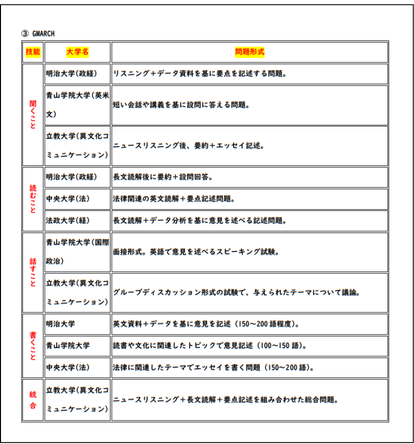

焦点化する技能を選ぶポイントは2つです。1つ目は、題材と技能との親和性、さらに大学入試の傾向や内容を踏まえることです。

①国公立

②早慶上智

③GMARCH

たとえば、大学入試では自由英作文で、スマートフォンや環境といった社会問題を題材に出題する傾向があります。そこで、これらのテーマを扱う単元では「話すこと」や「書くこと」などアウトプットに焦点を当てます。また、リスニング問題では会話文の出題が多いですよね。そのため、インタビュー形式の会話文のユニットでは「聞くこと」を重点的に指導します。物語や随筆は「読むこと」との相性が良いため、これを考慮して技能を設定するといった形です。

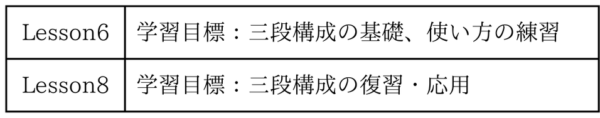

もう1つのポイントは、同異の技能間のつながり、そして学習の段階を意識することです。私は、生徒の「論」の習得を重視しており、アウトプットの場面では三段構成(主張 → 具体例 → 今後の展望・決意)を基礎としています。それを踏まえ、たとえば同一技能「話すこと(発表)」では以下のようにLesson6とLesson8では学習目標に違いを設けています。

※ポイント:Lesson8にて生徒同士のディスカッションにより比重を置く。Lesson6で十分に使いこなせなかった要素を補い、三段構成の理解や納得感を深める

さらに、Lesson8を終えた段階でも三段構成が理解しきれない生徒を想定して、Lesson9では異なるアウトプット形式である「書くこと」をテーマに設定しました。書く活動は、話す活動よりも考える時間をじっくり確保できるため、構成に集中しやすくなります。このように、三段構成を別の技能を通して再び練習させることで、生徒の理解を促しています。

また、同じ活動を意識的に異なる技能で実施することも良い効果を生むように思います。Lesson5「聞くこと」とLesson7「読むこと」のいずれでも本文要約活動を行ったのですが、明らかに生徒の要約の質が向上しました。

文字情報からの要約は具体例といった要約に不要な情報も含んでしまいがちです。一方、音情報では内容語にフォーカスして情報を取得します。Lesson5でまずは音情報をもとにした要約の経験をすることで、要約における情報の取捨選択ができるようになったと考えています。「読むこと」の精度向上を目的に、「聞くこと」を事前に取り入れることは非常に有効な手段であると感じました。

生徒の成長を促す細やかな授業設計:ミクロの視点

――各授業をデザインする「ミクロの視点」でのポイントは何でしょうか?

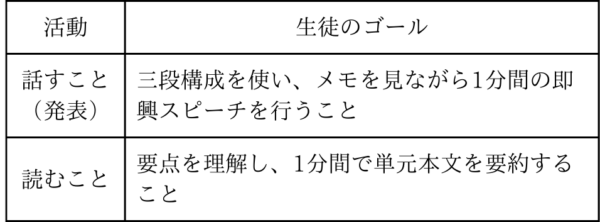

(亀田)1つ目は、各単元の学習目標やゴールを授業の冒頭で明確に生徒へ伝えることです。ゴールを明示することで、生徒も授業中に意識すべきことが明確になり、授業の進行も自然と決まっていきます。

活動とゴール例

2つ目は、単元目標を達成するための言語活動を行う過程で、各技能で目標達成のための「コツ」を具体的に教えることです。先ほども述べたように、高校生の英語学習へのモチベーションには個人差が大きい傾向にあります。本校には英語学習に意欲的な生徒が多く、高1で英検2級を目指す生徒もいます。廊下で自学に励む生徒もたくさんいます。しかし、それでも全員が宿題をきちんと提出するわけではなく、質もさまざまです。そのため、授業中にどれだけ生徒を成長させるかが非常に重要だと考えています。

さらに、私は生徒が高校卒業後も独力で学習を継続できる力の育成を目指しています。卒業後、長期間英語に触れる機会がなくとも、「英語で仕事をしてください」といった突然のチャンスに、少し学び直せば対応できる程度の基礎力を身につけさせたい。

もちろん、授業だけで英語を使いこなせるようになるのは難しいのですが、学びの「コツ」を理解し活用する力があれば、独学でも学びを続けることが可能です。たとえば、話すこと・書くことの両方で有効な三段構成の型を習得すれば、テーマに関わらずスピーチやディスカッションに対応できます。ライティングでは三段構成をパラグラフ形式で展開すれば良いだけです。「読むこと」では、文章のジャンルや構成の特徴を理解することで、読解スピードが向上します。

「聞くこと」の場合は、内容語に注目することで理解を促進できます。授業内で何度もリスニングを繰り返すなかで、1回目は動詞だけを書き出し、2・3回目は名詞と動詞を記録する。4回目では、私が意図的に名詞と動詞だけをゆっくり読むモデルリーディングを行い、生徒に気づきを与えるといった工夫を取り入れています。

このように、各技能に特化した単元内で繰り返し「コツ」を教えることで、生徒自身がその技能の本質を身につけることを期待しています。

客観的な基準が生む余白 生徒・教員にもたらすもの

――先生の授業はとてもテンポが良く、先生の授業をマネするのは難しいのでは、と思っていました。しかし、年間の授業構成・各授業内容に目を向けると非常にロジカルでわかりやすいですね。

(亀田)ありがとうございます。「授業展開」については、九段中等教育学校での中学生への指導経験が役立っています。しかし、私の授業を必ずしも1コマで再現する必要はありません。各先生方が「マクロ」と「ミクロ」の視点をもとにゴールを設定し、時間配分などを各自のスタイルにアレンジすることが重要だと考えています。適切なゴールさえ設定できれば、過程は自ずと決まってくるはずです。

ただし、オールイングリッシュでの授業では、教員自身の英語力や即興力も求められます。それは英語教師としての永遠の課題です。教壇に立ち続ける限り追い求める必要があり、私自身もまだまだ未熟です。さらに、高校で指導している現在、難関国公立大学の試験内容や社会に出てから求められる専門性など、全技能の最終到達地点を生徒に提示する必要が出てきています。「読むこと」一択の指導時期より遥かに大きなプレッシャーを感じるとともに、教員自身の総合的英語力と専門性も向上させ、「最終ゴール」を自分自身の肌で感じなければ十分な指導はできないと思っています。

私は授業だけでなく、部活動や行事で生徒と一緒に過ごす時間がとても好きなので、これからも大切にしていきたいと思っています。そういった自己研鑽や生徒との時間を確保するためにも、これまでお伝えしてきたここ5年の取り組みはとても効果的だと感じています。

学習指導要領という客観的な基準が、年を追うごとに私の授業をよりシンプルにしてくれています。各単元の目標技能と言語活動の設定は、新年度開始前の2月下旬~3月末までに教科書の全レッスンを読み込み、終わらせるようにしています。年度中は立てたプランの微修正、ハンドアウトの印刷、生徒の作品物の添削、そして自身の英語力を向上させるための時間を確保するようにしています。さらに今後も、通勤時間や育児の隙間時間をうまく活用して、最低1時間は自分自身の英語の勉強に充てていきたいと考えています。

(取材・記事作成:小林慧子)

関連記事

前編:「技能焦点化」と「エコロジカルアプローチ」を始められた経緯や内容について