【シリーズ 国際教育 × 探究学習】英語はツールにすぎない—人間力を育むICT×探究型英語教育

最終更新日:2025年9月8日

英語教育において、「実践的な力」をどのように育むかは、多くの教員にとって課題となっています。文法や語彙の知識はあっても、実際に使いこなせない生徒が多い現状があります。現代社会では、英語が「使えるツール」として活用できることが求められているのです。

今回は、松蔭中学校・松蔭高等学校で英語授業の一環として実践されている「ICT English」に注目します。オンライン英会話と探究型学習を組み合わせ、生徒の思考力と英語運用能力を同時に育むこの取り組みについて、開発者の篠原 弘樹先生にお話を伺いました。

思考力を軸にした英語教育観

――先生が育成したい生徒像や、授業で大切にしていることを教えてください。

(篠原)教育の柱は本当にシンプルです。しっかり考え、自分の言葉で英語を使い、きちんと文章が書ける生徒を育てること。そしてプレゼンテーションもできるようになってほしい。それが私の目指すところです。英語教育でいろいろなことが言われていますが、言葉の力を養い思考力のある生徒を育てていれば、正直、共通テストのような試験もある程度の対策で解けるものだと思っています。

――先生にとって「思考力がある生徒」とはどのような生徒を指しますか?

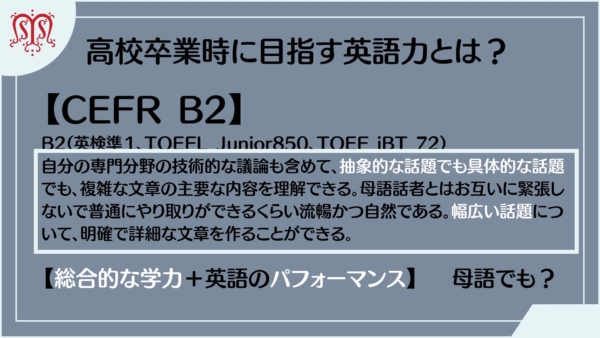

(篠原)簡単に言えば、CEFRのB2レベルの基準にあるような、「どんなことに対しても自分なりの意見を言える」生徒です。これは英語だけでなく日本語でも同じこと。母語でできなければ外国語でもできるはずがないので、日本語と英語の両面でそのレベルまで引き上げたいと考えています。

【出典:篠原 弘樹(2024)「中高6年間、毎日オンライン英会話&ICT活用でどう変わる?その取り組みと実践の紹介」『第60回KELESセミナー』講演資料 スライド20】

そのためには視点が大事になります。物事を考える際に、自分なりの視点、例えば経済や環境など、自分が関心を持つ分野から物事を語れるようになること。そういった力が高校3年生の卒業時に身についてほしいというのが私の願いです。

「ICT English」誕生の背景

――ICT Englishを始められた理由を教えてください。

(篠原)新しいコース作成の機会をいただいた際、中高の英語教育の現状に違和感を覚えていました。生徒たちは定期テストでは点数が取れても、実際には英語を話せなかったり、エッセイが書けなかったりする。英語は本来ツールなのに、使いこなせていないのです。

私自身、大学院で英語を本格的に使うようになって自然と英語力が向上した経験があります。周囲の旧帝大出身者もTOEICを初めて受けても800〜900点を取得しており、「英語をしっかり学んで使っていれば、テストの点数は自然とついてくる」という感覚でした。

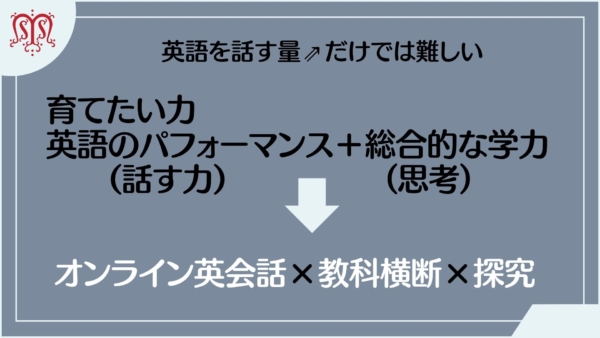

また、思考力の土台となる国語力と英語力には強い相関があると感じています。そこで、思考力と英語運用能力を同時に育てる仕組みとして、オンライン英会話と探究学習を組み合わせたICT Englishを開発しました。

英語だけでなく全教科の知識が深い生徒の方が、英検準1級やTOEFLで高得点を早く取得しています。

――オンライン英会話を授業に取り入れたのはなぜですか?

(篠原)誰が担当しても同じレベルの教育を提供できるカリキュラムを作りたかったからです。カリキュラムを検討していた時期に、ちょうどオンライン英会話サービスの定額制が始まったため、これを活用すれば手軽に実現できると考えました。

このオンライン英会話と全ての授業を連携させ、セミバカロレア的な教科横断でカリキュラムを作成すれば、英語力も思考力も向上するはずだと確信したのです。また、学校で学ぶことは社会とつながっているため、生徒が自分ごととして捉えられるよう、オンライン英会話や探究活動を通じて実社会やグローバルな課題と結びつけることを重視しました。

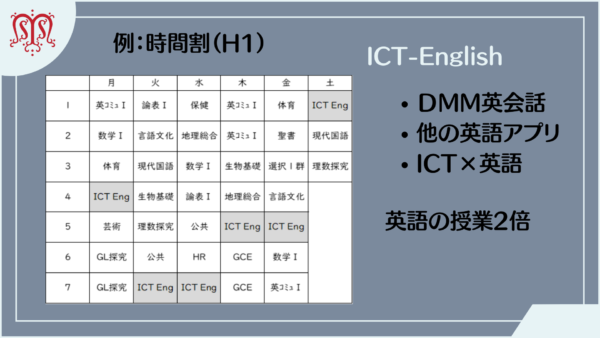

【出典:同資料(スライド23)】

世界中の講師と学ぶ探究学習

――具体的なICT Englishの内容を教えてください。

(篠原)先ほど触れたオンライン英会話を基盤に、教科横断型の探究活動を組み合わせています。生徒は世界110カ国、1万1千人以上の講師と、毎日25分間英会話をおこないます。ただ会話するだけでは単なる慣れになってしまうので、実際に使う必要性のある文脈を作り出す工夫も欠かしません。結局、英語は知りたい情報を得られなければ、役に立たないと思うので、必要な情報を得てくるという活動(文脈)をしっかりと考えて導入しています。

【出典:同資料(スライド15)】

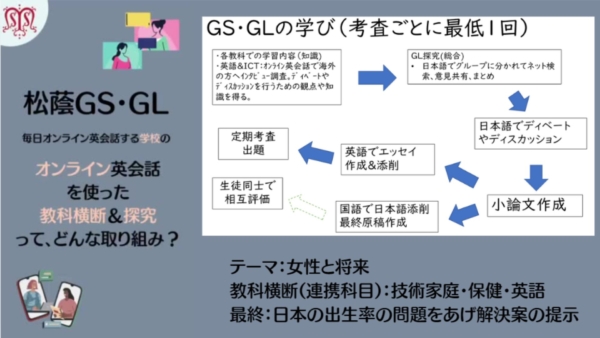

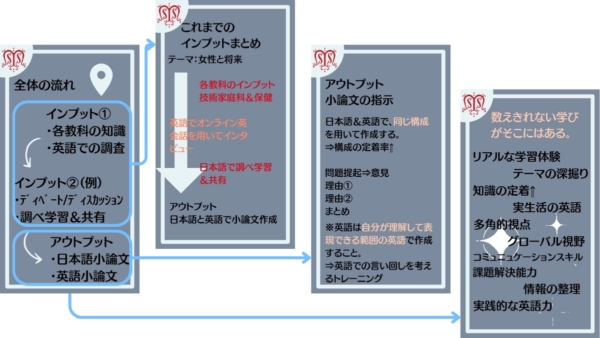

例えば、中学2年生のテーマ「女性と将来」では、家庭科や保健の授業内容と連動させて、出生率の問題を考察します。オンライン英会話では「理想の子どもの人数とその理由」について世界各国の先生方にインタビュー調査を行う構成です。生徒たちはオンライン英会話の時間に世界中の講師に質問し、データを収集。最終的には、こちらが提示したテーマについて、日本語と英語で小論文を執筆する流れとなっています。

【出典:同資料(スライド28)】

このようなオンライン英会話×教科横断×探究という一覧の流れを、年に5回、テーマを変えながら実施しています。

取り組みの様子は、先生のInstagramリールでも詳しく紹介されています。

取り組みの様子は、先生のInstagramリールでも詳しく紹介されています。

【出典:Instagramリール(先生の投稿)より一部を抜粋して掲載】

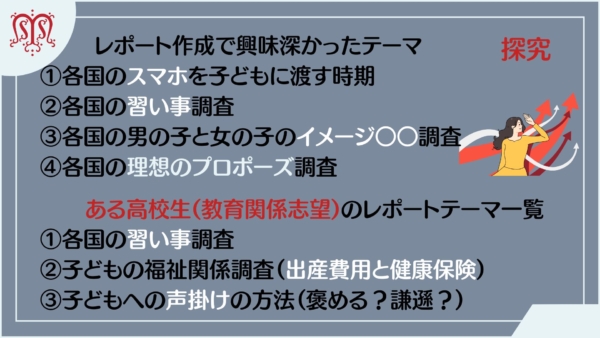

――生徒たちの具体的な探究事例を教えてください。

(篠原)例えば、あるスマートフォンに関心を持つ生徒は「子どもに渡す適切な時期」について世界中の講師に質問しました。その結果、どの国でもスマホは普及していること、また、家族間コミュニケーションの減少などが世界的な課題であることも明らかになりました。

また、教育に関心のある生徒は、中学から高校にかけて「世界の習い事調査」から始まり「子どもへの声かけの違い」まで一貫したテーマで調査を継続中です。

高校2年生からは「マイテーマ」として自分の興味に基づいた探究を深め、例えばジェンダーとファッションに興味がある生徒は「ファッションの歴史的変遷と展望」を研究しています。生徒たちはほかにも、政治経済や公民などさまざまな教科の視点から多角的に探究することで、深い理解と幅広い視野を身につけていきます。

【出典:篠原 弘樹(2024)「中高6年間、毎日オンライン英会話&ICT活用でどう変わる?その取り組みと実践の紹介」『第60回KELESセミナー』講演資料(スライド46)】

表現力を育む6年間の指導法

――プレゼンや作文など表現活動の指導法について教えてください。

(篠原)プレゼンテーションの場合は、学年を超えた学びの場を重視しています。例えばプレゼンでは中1から高3まで混合グループを作り、同じ場でプレゼンをおこないます。下級生は上級生のプレゼンを見て「あの先輩のようになりたい」という憧れや真似したいという気持ちが原動力となり、どんどん上達していくのです。教員の指導に加えて、上級生を見ながら自然に学ぶという形をとっています。

作文やエッセイの指導については、英語と国語で共通のルーブリックを作成し、活用中です。「序論・本論・結論の構成」や「具体と抽象の使い分け」といった基本は、中学1年生の段階から両教科で統一して教えています。科目や言語にこだわりすぎると科目間でのズレが生じて難しく感じますが、日本語でも英語でも、文章構成の基本は同じです。この共通理解があれば、同じことを他教科でも共通の項目として指導していけるので、段階的に表現力を高めていくことが可能になります。

成果:英語を超えた力を育む

――ICT Englishを実践した成果について教えてください。

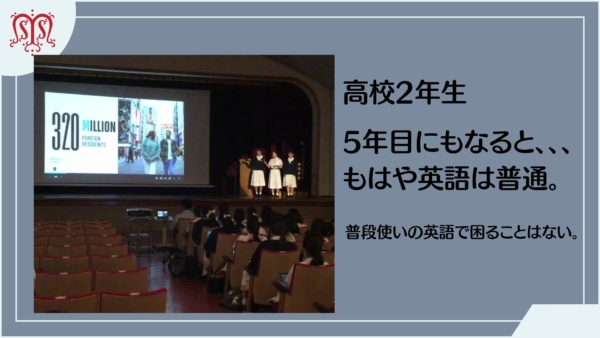

(篠原)一番大きいのは「英語が普通」になったことです。英語を話すことに誰も躊躇しない、英語でプレゼンすることにもあまり抵抗がない、校外学習で外国人に話しかけられても普通に答えられる。英語が単なるツールとなることでしょうか。

外部的に言えば、高校2年生で英検準1級のCEFR B2の資格が取れるなどの成果もありますが、そうした成果以上に「英語は話してor話せて当たり前」という感覚が身につくことが、非常に大きな成果だと思います。

【出典:同資料(スライド66)】

また、レポートや小論文を書いても「何を書けばいいかわからない」という生徒がいなくなりました。プレゼンテーションの時間も、むしろ「5分以内におさめてください」とお願いするほど話す内容があふれてくるようになり、その変化に私自身も驚いています。

――生徒たちの進路や将来への影響はいかがですか?

(篠原)高校3年生になると、TOEFLのiBT80 点をも超える生徒が出てきます。しかし面白いのは、生徒たちの進路選択の多様性です。

英語をさらに極めたいという生徒もいれば、「英語の勉強法はわかったから、別の専門性を身につけたい」という生徒も少なくありません。大学も名前だけで選ぶのではなく、自分が本当に学びたいことをしっかり考えたうえで、進路を決定しています。主体的に学ぶということを意識した結果が、このように自分の進路でさえしっかりと考えて実現していくという姿勢につながっているなと嬉しく思います。

また、探究活動を通じて培われた思考力は、さまざまな場面で力を発揮するでしょう。例えば、ある教育関係志望の生徒にフィンランドの教育メソッドについて調べてみては? と尋ねたところ、その生徒は少し調べた後、「フィンランドメソッドには良い部分もあるが、日本の教育文脈にそのまま適用するのは文化的背景が異なるためハードルが高い」という洞察を示しました。こんな風にさっと自分の意見を出せるようになるというのは、思考力や表現力が身についた結果なのだと思います。

今後の展望と課題:持続可能な教育を目指して

――今後の展望や課題について教えてください。

(篠原)今後の展望としては、現在の形をさらに効率良くしていきたいと考えています。学校教育でよくあることですが、「特別な先生が一人いればよい」ということではなく、コース全体として成果が出る仕組みを作り上げることが重要だと思っています。素晴らしい指導者の先生のスキルをそのまま他の先生が導入するというのは、やはりとても難しいことです。そのために、メディアプラットフォームである「note」を使った手引き書の充実や、教員間の連携強化に取り組んでいるところです。

この手引き書には質問作成方法やインタビュー技術など、教員も生徒も参照できる内容を公開しており、「最初はできなくて当たり前」という前提で担当教員も生徒も共に学んでいく環境づくりを心がけています。

このカリキュラムが確立して6年目を迎え、ICTをさらに活用しながら持続可能な形にしていくことが今後の課題です。どんな英語の先生でも円滑に運営できるシステムを構築することで、より多くの生徒が質の高い教育を受けられる環境を整えたいと考えています。

英語教育の本質はまずは「英語を教える」ことが大事ではありますが、そこに加えて英語というツールを通じて生徒の思考力や人間力を育むことにあるのだと思います。これからも試行錯誤を重ねつつ、その実現に向けて、より効果的なカリキュラムの構築と実践に励んでいくつもりです。

篠原先生のnote(「中高生・教員 手引書」マガジン):https://note.com/shoin_gsgl/m/m7f4419e630a6

関連記事

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】

・関西大学中等部・高等部

考え方を教える探究学習&生徒の劇的成長を支える国際教育! グローバル人材育成の先を追究する実践とは

・中村中学校・高等学校

V字回復の伝統校がつくる、体験➔気付き➔アウトプットの好循環!

(取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:松本亜紀)