日本の英語教育はどう変遷しどこへ進むのか? 英語教育、次の30年に大切なこと

最終更新日:2025年9月3日

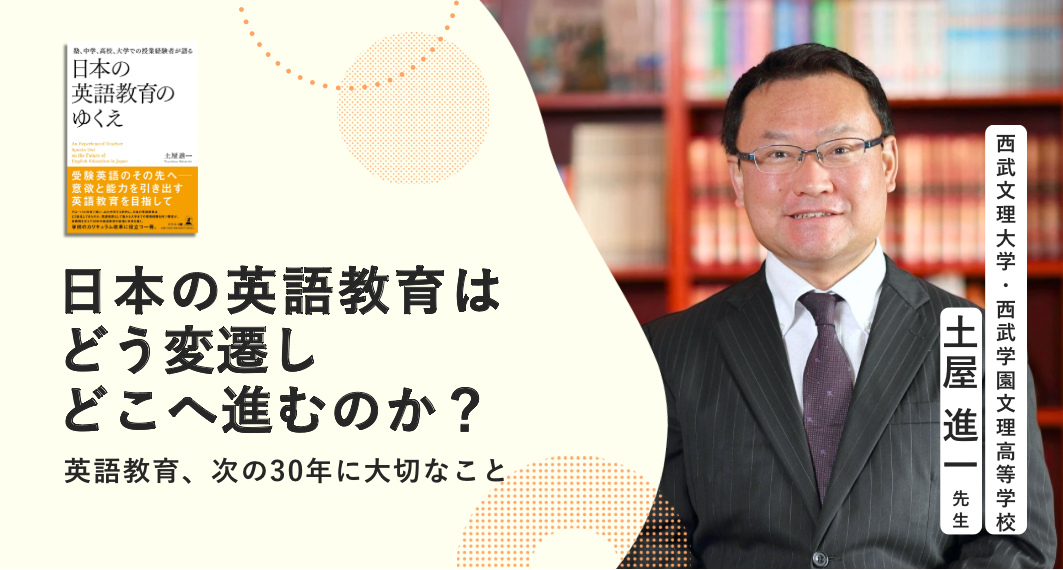

2025年4月に刊行された『塾、中学、高校、大学での授業経験者が語る 日本の英語教育のゆくえ』(幻冬舎)が注目を集めています(土屋先生 YouTubeチャンネルにおけるエンドロール動画)。学生として、教員として著者が英語教育と関わってきた30年間を振り返る、日本の英語教育史としても貴重な一冊です。どのような経緯からこの書籍が誕生したのか。また、これからの30年、日本の英語教育に期待することは何か。この書籍を上梓された西武文理大学・西武学園文理高等学校の土屋 進一先生にお話を伺いました。

大きな変化を遂げてきた日本の英語教育30年を振り返る

——4月22日に『日本の英語教育のゆくえ』が上梓されました。ご執筆の経緯を改めて教えてください。

(土屋)私は高校で21年間教員を務めてきましたが、英語教育は主要5教科の中でもとくに大きな変化を遂げてきた教科だと感じています。とりわけ象徴的なのは、文法訳読式しか教わってこなかった教員自身が、アクティブラーニングなど、これまでとはまったく異なる手法で教えなければならない状況です。

私も試行錯誤を重ねて現在の指導の形を確立していきましたが、先人のいない指導法を自分で研究しながら作り上げていく経験は貴重だと感じました。客観的に見ても、「自分はすごい時代に英語教師をしているのかもしれない」と思います。ちょうど少し時間ができたので、記録に残そうと書き始めたのがきっかけです。これまでに発表した実践の記事を交えて章立てをしたものを出版社に持ち込み、出版に至ったというわけです。

——土屋先生は記録や発信をとても大切にされていますね。国際教育ナビでも、土屋先生には教科横断型授業の実践に関するお話を記事にさせていただきました。2024年5月にはオンラインセミナーにもご登壇いただいています。

▶ 生徒の「つながった!」を引き出す教科横断型授業の実力とは? | 国際教育ナビ

(土屋)はい。現場には依然として最適解を見いだせずにいる先生も少なくないので、少し先を走る者としてお伝えできることはお伝えしたいと思っています。理論と実践を兼ね備えた書籍にしたいと考えていたので、そういう意味でも今回の書籍は満足のいくものに仕上がりました。

あとは、ある程度ベテランと呼ばれるようになって、若い頃の自分の指導を思い返すと、当時の生徒には申し訳ないことをしたなと思うんです。とはいえ、当時の生徒一人ひとりに会って謝ることはできません。本を出版したり発信したりすることで、今のやり方や私の考えが彼らにも届くといいな、と。

ノウハウ本や専門書という前提を取り払って、英語教育に興味のある一般の方や保護者の方々にもぜひ読んでいただきたいですね。

論理・表現の登場に「私が求めていたのはこれだ!」

——現在は西武文理大学の専任講師を務められています。大学ではどういった研究をされているのでしょうか。

(土屋)学習者のモチベーション、エンゲージメントを専門に研究しています。アンケート調査などを通して、モチベーションの上下などをデータ化しながら。今までは教員として実践に重点を置いていましたが、今度は学術的にこれまでの経験を分析したいんです。

とくに関心があるのが、スローラーナーにどう教えるかということです。英語学習が大嫌いな生徒たちが、4回、5回と授業をするうちにこちらを向いてくれるようになっていくのが嬉しくて。やる気にさせるって楽しいな、と改めて実感する日々です。

——先生が英語教育の30年を振り返ってみて、印象に残っているものはありますか?

(土屋)2022年度に「論理・表現」という科目ができて、「私が求めていたのはこれだ」と思いました。生徒の表情や授業アンケートの結果を見ても、それまでと段違いで反応が良かったです。それは単に私がキャリアを積んできたからではなく、やはり指導方針と私の考えが一致していたからこそ、私も楽しく教えられたし、生徒も楽しんでついてきてくれたのだと思います。

とくに、使いながら間違えて、その間違いを修正しながら覚えていくことを大切にしていました。最初はミーニングフォーカスで、その後でグラマーフォーカスで正しい使い方を教える。よくコミュニケーション重視の先生は文法を指導しないと勘違いされがちですが、後から正確性を担保するのが重要です。

最初に正確なものを教えると、「間違っちゃいけない」という気持ちが働きますよね。それに、1から10まできっちり教えても、一度ですべて定着するわけではありません。どうせ抜け落ちるなら、初めは使えるようにしてあげて、その後でバックアップしていけばいいんじゃないかな、というのが私の考えです。

——論理・表現という科目が登場して4年目になりますが、今は過渡期という印象が強いですね。先生方にお話を伺っていても、どうやって指導するのがベストなのか、皆さん悩んでいらっしゃいます。

(土屋)学生時代にそうやって教わってこなかった先生方には大変だと思います。私も文法訳読で育ってきたので、コミュニカティブな方にシフトしろと言われたときには苦労しました。

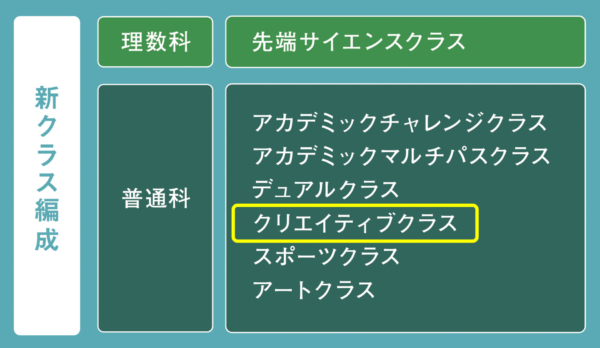

今は「個別最適化」がキーワードになっていますね。実は私は2年前から西武文理高校で新設したクリエイティブクラスの立ち上げに関わっていて、大学に異動した後もそのクラスだけは私が担当しています。序盤の前提共有を除いて一斉授業は原則禁止、あとは個別最適化した授業を行っています。

個別最適化をすると、生徒と1対1になるので、丁寧に指導できます。生徒との人間関係も良好になりますし。一斉授業では見えなかった景色が見えるので、本当におすすめしたいですね。

教室内に学びの空気を醸成し、成功体験を生む個別最適化

——クラス規模がネックになって個別最適化が実現できないというケースをよく聞きますが、その点はいかがでしょうか。

(土屋)たしかに、40人クラスでは難しいです。ただ、個別最適と聞くと10人程度じゃないとできないイメージがあるかもしれませんが、25人前後ならまったく問題ありません。

たとえば、大学では1対1で瞬間英作文を取り入れています。ワークシートに日本語と英語を書いて、それを何度も音読し、私が日本語で言ったらパッと英語で返す、というものです。前半の45分で、教科書をベースにした一斉授業を行って、後半は発展課題としてそれをやるんです。

それを時間で区切って、列ごとに一人ずつチェックするのですが、学生の状況が本当によくわかります。発音もそうですし、ここでアウトプットに困っているんだなというのがわかるので、一人ひとりフィードバックしてあげられるんです。

練習したり待ったりしている間も、先生との1対1が控えている分、適度な緊張感があるのでだんだん教室が良い雰囲気になっていく。時間が足りなくなったときは、早くクリアした学生に「先生の代わりにチェックしてくれる?」と言うと、それもまたやる気になるようです。

高校の論理・表現の授業での実践例ですと、教科書の延長線上でフェアトレードを取り上げました。生徒が店員、私がお客さんになって、フェアトレード製品が高い理由や購入するメリットを説明しお客さんを納得させる、というものです。教科書にある回答はあくまでも例として、「もっと良い返答を考えてみようよ」と言うと生徒も面白がって考えるんですよ。

いきなり私のところに来て間違えて、フィードバックをもとに練習する生徒もいるし、友達同士で相談や練習をして挑戦するのも良い。その過程も生徒に任せています。自分で見つけた表現って記憶に残りますよね。それも狙いの一つです。小さくても成功体験を積み上げられる授業は良い授業かな、と思います。

——なるほど。それにしても、先生が20年以上のキャリアをかけて構築してきた授業スタイルを、ここで壊してみようと決断できることがすごいです。

(土屋)自分の中である程度満足できる授業に到達しても、しばらくすると「もっとこうした方が良いかもな」というモヤモヤが出てくるんです。それでまた少し変える、ということをこの20年間続けてきました。一部壊すか全部壊すかの違いだけで、ずっと壊し続けてきたわけですよね。じゃあ、これも良いチャンスだと思って、今まで教員主導でやってきたものを生徒に再構築してもらうイメージで授業を作ったら、うまくはまったという感じです。

今までは、タスクを与えて導入から展開まできれいにまとまった授業を目指していたように思います。見栄えのする授業というか。もちろんそれも生徒に力がつくような授業ではありましたが、生徒に余白がないなと感じていました。今は逆に、見学に来てもらっても見栄えはしないですが、実感としては、昔の授業よりすごく良いものができているような手応えがあります。

感情やメッセージを伝えるための表現を自ら学ぶ英語教育へ

——ご著書にも「英語教育のゆくえ」という章立てがありますが、ここから次の30年、英語教育はどのような進化を遂げるとお考えですか?

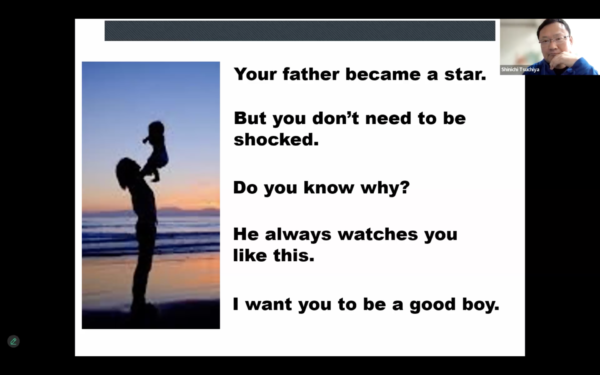

(土屋)これはクリエイティブクラスで高校1年の3学期に出した課題なんですが、ある兵庫県の高校1年生が写真を題材に書いた短い英文の作品を紹介したんです。「シンプルな表現でも、こんなにメッセージが伝わる。こうして誰かにメッセージを伝えるために私たちは英語を学んでいるんだ」と話して、「今度はあなたたちが作品を作ってみましょう」ということで書いてもらいました。

それで集まった作品はさすがクリエイティブクラス、素晴らしかったです。AIは万能ですが、感情は領域外ですよね。だから、こうして感情に訴えかけるタスクを与えることで、「この単語とこの単語はどう違うんだろう」って生徒自身がすごく考えるんです。そうやって自分で知ろうとするのが本当の学びなのではないかと思っています。教わるものではなく、自分で学ぶ授業でありたいな、と思いますね。

——書くことや言うことで精一杯になって相手が見えてないというのは、大人になっても起こり得ます。こうして考えたり、相手に思いを届けるために言葉を選んだりする経験は貴重だし、生徒を育てることにつながるでしょうね。

(土屋)そうですね。この授業をきっかけに各自考えを巡らせてほしいと思います。将来大人になったときに「あのとき授業で言っていたな」と思い出して、自律できるようになってほしい。今は、英語の授業を通じてその種を撒いているつもりです。

(取材・編集:小林 慧子/記事構成・執筆:吉澤瑠美)