専門学校で学生の可能性を広げたい―変化の時代に強くなる「自分をアップデートする力」に必要なスキルとは

最終更新日:2025年11月3日

日本人口の減少に伴う日本国内の多国籍化、ネットの普及による世界のボーダレス化、AIの台頭など、現代社会は私たちの想像以上のスピードで変化し続けています。そのような中、教育においても大きな変化が求められています。これからの時代を生き抜くために何を教え、教員としてどう在るべきか――?

今回は、そんなテーマをもとに東京ビジネス外語カレッジ校長である小林 司朗先生に、独特のキャリアパスや教育に対する想い、英語学習環境の提供方法や外部講師を招いての授業などの取り組みについて伺いました。

コンサルタントから教育の道へ

――先生のご経歴を教えてください

(小林)同志社大学を卒業後、アメリカのデンバー大学で会計学修士(Macc)と情報技術学修士(MSIT)を取得し、米国公認会計士の試験にも合格しました。デンバー大学卒業後は、コンサルティング会社のCapgemini Ernst & Young社に就職したのち、経営コンサルタントとして企業の事業再生に携わりました。

その後、「教育に携わりたい」という想いから独立。イギリス人が開発した、記憶力や思考法に関する学習ツールである「マインドマップ」という商品を日本に広める活動を始めました。同時並行で小中学校の先生方向けに講演活動もしていました。

そして、私の「コンサル・事業再生×教育」というキャリアに興味を持ってくださった専門学校や学校法人の方から、お声がけいただくようになったのが2010年頃です。さまざまな組織の経営立て直しに携わるようになり、現在は東京ビジネス外語カレッジの校長などを務めています。

校長として、学校の未来像を描き、どのような学校づくりをしていくかを日々考えています。

――専門学校の良い点は何だと思われますか?

(小林)柔軟性がある点だと思います。大学は規模が大きくなかなかすぐに変えられない部分があると思うのですが、専門学校はさまざまなプログラムや新たなことを割とすぐに取り入れられます。

常に変化していくのは、「進学してくれたからには学生の可能性を広げたい」という想いが根底にあるからです。たとえば、本校を卒業すると、提携している海外大学に進学できるチャンスがあります。2年間は本校で取得した単位が認められるため、海外大学での在学期間が短縮され、実質2年間で卒業することが可能です。もちろん海外大学に進学しなくとも、専門スキルを身につけているので就職や起業もできますし、国内の大学へ編入する道もあります。

ですので、高校卒業時に「将来こうなりたい」という明確なビジョンがない場合は、専門学校で知識やスキルをつけて選択肢を広げることが可能です。そして2年後に自分に合う進路を選べた方が、有意義な時間を過ごせ、可能性も広がると思っています。

人はどんどん変わっていけることを伝えたい

――教育方針を教えてください

(小林)“CROSS THE BORDER”を掲げ、多国籍の学生との国際交流を通じて「国境を超える」ことと、学生一人ひとりが「自分自身の限界や壁を超えていく」ことを目指しています。

今の時代、SNSの普及などで他者と比べ、「どうせ自分なんて」と諦めの風潮があると個人的に感じています。でも、教育や学習の力によって「人はどんどん変わっていける」ことを伝えたいです。

そして、本当の意味でのグローバル人材になってほしいですね。そのためには、「学び方を学ぶ」ラーニングスキルが必要だと思っています。ラーニングスキルを得ることによって、時代に流されず常に自分をアップデートする力、自分を変えていく力、適応していく力も習得できるからです。

――「本当の意味でのグローバル人材」とはどのようなことでしょうか?

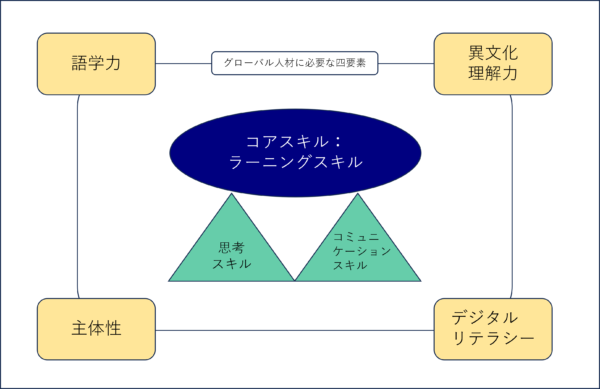

(小林)グローバル人材には、下記の4つが必要な要素だと考えています。

2. 異文化理解力: 異なる文化や価値観を持つ他者を尊重し、コミュニケーションを通じて調整し、相互理解の橋渡しをする力。

3. 主体性: 自ら課題を発見し、選択し、行動する力。

4. デジタルリテラシー: AIや情報、テクノロジーを効果的に活用できる力。

さらに、コアスキルとして求められるのが「ラーニングスキル」です。私たち人間は、社会に出てからも、業界や業務に関することを学び続けていかなければいけません。なので、「学び方を学ぶ」というラーニングスキルが必要なのです。

このラーニングスキルを支えるのが、「思考スキル」と「コミュニケーションスキル」です。思考スキルは、物事をクリティカルに考えたり、構造化したりする力。そしてコミュニケーションスキルは、表面的な語学力やプレゼンテーションの技術だけでなく、「信頼関係を築く力」や「相手を深く理解する力」といった、本質的な「双方向的なコミュニケーション能力」を指します。

これらのコアスキルを身につけると、「学習の転移」、いわゆる「スキルの転用」が可能になります。時代が変化し、環境が変化しても普遍的に役立つでしょう。同校では、なるべくこれらのスキルを習得できるよう、カリキュラムを組み、実践できるような教育体制を構築しています。

人はモチベーションだけでは物事を続けられない

――実際にどのような教育を実践されていますか?

(小林)本校で教育を行う上で、大きく3つ、大切にしていることがあります。

まず大前提として、私たちは「教育を提供する」というより「教育環境を提供する」ことに重きを置いています。人間は、モチベーションだけでは勉強できない生き物だからです。

また、日本人に英語ができない人が多いのは、端的に「日常生活に必要がないから」だと思っています。「仕事で絶対必要」「アルバイト仲間がEnglish speaker」など「英語が必ず必要な環境」でなければ、身につきません。

ですので、本校では多国籍の外国人学生を積極的に受け入れ、キャンパス内を「あたかも留学の準備ができる疑似体験の場」とすることで、日常的に英語を話すことが当たり前の環境を創っています。

2つ目は、「英語をトレーニングする場を提供する」ことも心がけています。英語学習を「勉強としての英語」ではなく、「トレーニングとしての英語」として捉えるべきだと考えているからです。英語はスポーツのように訓練と反復練習が必要です。

3つ目は、トレーニングを「正しい方法で行う」ことです。読解だけでなく、発音や発話を大事にしています。

この「環境」「トレーニング」「正しいメソッド」の3つを整えることで、学生の英語力は着実に向上します。

――ほかにはどのようなカリキュラムを組まれていますか?

(小林)本校には常勤と非常勤講師がいます。

常勤講師には、まず私が先ほど述べたコアスキルやグローバル人材に必要な要素を教え、習得してもらいます。そして、そのスキルを活かして学生のファシリテーターとなってもらうのです。資格取得のための授業をしたり、本校で導入している“LinkedInラーニング”の学習計画や学び方のサポートに回ったりしてもらっています。

非常勤講師には、外部の講師をお招きしています。たとえば、日本人ではじめてラーニングスキルに特化した博士課程を修了した講師や、現役の外資系企業のコンサルタントです。こうしたプロフェッショナルや実務経験者による授業を通じて、学生は実際に役立つ知識やスキルを身につけられます。

教員はサポーターであるべき

――先生のお話を伺っていると、「変化に対応できる人間を育てたい」という想いが伝わってきます。変化の多い時代だからこそだとは思いますが、そのような時代の中で教育者に求められることは何だと思いますか?

(小林)先ほど少し申し上げましたが、今後、教員は何かを一方的に教える「先生」ではなく、「学びのサポーター」であるべきだと思っています。学生が自発的に学ぶ仕掛けや仕組み、環境を提供し、そのサポート役に徹するべきです。

今やさまざまな情報が溢れ、やりたいことや学びたいことはみんなそれぞれ違う。そのような中で、画一的に教えるという最大公約数的な学びのアプローチはおそらく通用しない時代になってきているでしょう。

だからといって、オンラインスクールだけで十分かというと、そうではありません。学生が「学ぶ」というマインドセットになれる「学ぶ場所」を提供することこそが、学校の非常に重要な役割です。教員はそのマインドを醸成し、サポートする存在であるべきです。

――学ぶ意欲がとても高い学生にはとても合っている教育だと思いますが、スローラーナーやスモールステップの学生たちにも合っているのでしょうか?

(小林)合っていると思います。なぜなら、評価の際には従来の「偏差値」や「他者との比較」ではなく、「その学生自身の成長度合い(伸び率)」を重視しているからです。つまり、その学生がどれだけ成長したかを大切にしています。

たとえば、全く学校に通えなかった中学生や高校生が、進学とともに学校に通えるようになり、資格を一つ取得する。これはその学生にとっては大きな成果ですよね。

このように、自分自身の壁を乗り越える“CROSS THE BORDER”の精神を持ち、自己肯定感を育て、主体性を引き出すことが大切だと考えています。

(取材・編集:小林 慧子/記事構成・執筆:大久保さやか)