共通言語を使った英作文指導―書く力を伸ばす『中学英文法「意味順」ドリル』

最終更新日:2025年9月11日

- おすすめしたプロフェッショナル

-

金子 祐太郎 / 新潟第一中学校・高等学校 英語科

中学英文法「意味順」ドリル

テイエス企画

- おすすめのポイント

-

おすすめポイント

『中学英文法「意味順」ドリル』は、英語の語順のルールをわかりやすく言語化した一冊です。「だれが」「する/です」「だれ/なに」など、生徒と教員間の確立した共通言語によって、教員は英作文の指導がしやすくなります。

小学校から中学、中学から高校の接続において役に立つ点も魅力です。たとえば、中学では、自分の言葉で文を作るというハードルを下げ、書く力をつけるサポートとなります。高校でSVOCという抽象的な文型概念が出てきても、意味順ドリルで培った語順の考え方のおかげで、スムーズに対応できるようになります。

導入の経緯

中学生の段階では、単語を知っていても、語順でつまずいてしまう生徒は少なくありません。そういった姿を見て、「最初はこの言葉、次はこれ」というような順番のヒントを示し、「自分で文が書けた!」という成功体験を積んでほしいと思いました。英語に苦手意識がある生徒でも自然に文が組み立てられるような思考の型を身につけてほしい——その思いから、意味順ドリルの導入を決めました。

対象クラスと使い方

意味順ドリル1…中2

意味順ドリル2…中3昨年度(2024年度)は、月に1回ある土曜日の授業で、生徒は意味順ドリルを使って自主学習を行っていました。見開きで左ページが説明、右ページがドリルという構成になっており、生徒が説明を読んで問題に取り組むのが基本の流れです。授業で進める範囲はあらかじめ決めていました。

授業では、まず文法説明ページをペアで音読させた後、テキストを閉じてクイズを行い、生徒が内容を理解しているか確認します。そのうえで、生徒は自分のペースで問題に取り組みます。進みが早い生徒には、「どんどん進めてよいが、ペア活動をする際には、クラスで取り組んでいるページを自分の言葉で説明できるようにしておいてほしい」と伝えていました。生徒がドリルをやっている最中、私は見回りをしています。必要に応じて要点を私が補足していましたが、「とりあえずやってみよう」で始めても、説明や構成が分かりやすいので、つまずく生徒はほとんどいません。今年度(2025年度)は、課題として出し、授業で確認する形で使っています。

工夫ポイント

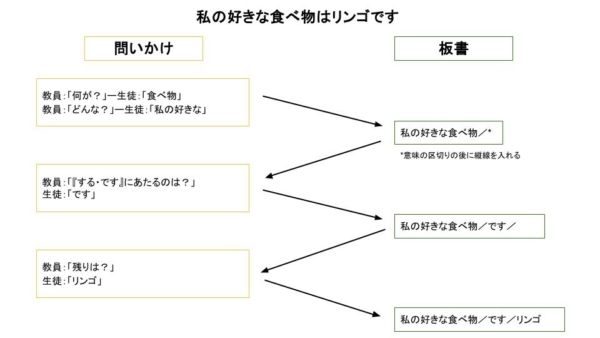

英作文指導の際には、生徒と一緒に日本語の文を「意味順ドリル」に出てくる要素(「だれが」「する/です」「だれ・なに」など)を使って確認し、その区切りをもとに英語を書かせています。また、これらの要素が、生徒との共通言語となるよう繰り返し使うのも工夫の一つです。

例えば、「私の好きな食べ物はリンゴです」という文の場合、次のようなやり取りをします。

このやり取りのあと、生徒が英作文をします。それでも“I like the food is apples.” と書いてしまう生徒がいた場合には、「英語では1つの文に『する・です』は1つだけだよね」と問いかけます。すると、「私の好きな食べ物」は“I like the food” ではなく、“My favorite food” と表現するのが正しいと気づく生徒が多いです。

また、この共通言語を活用して、つまずいている生徒には、「『なにが』は日本語だとどれ?」といった形で支援するようにしています。さらに、文のすべての要素が書けなくても、一部の要素が書けていればそれを評価し、生徒を励ますことも工夫しているポイントです。

実施した結果

意味順で考える習慣が定着したことで、語順を間違える生徒が減りました。これは、英文を作る際に、生徒が英語の語順を自然に意識して考えられるようになったためです。さらに、新しく学んだ文法でも意味順を手がかりに、「どの語をどこに置くか」を自分で判断できるようになり、文の書き出しも速くなりました。

形成的な評価を行うことで、生徒が難しいと感じる英作文でも、日本語を意味順に小分けにし、正確な英文を書こうとする態度が養われていると感じます。意味順ドリルは、生徒が自分で英文を考えて作ったり、自分の間違いに気づいて訂正したりするなど、自立した学習姿勢を育てることにもつながっています。

- 金子 祐太郎

- 新潟第一中学校・高等学校 英語科

プロフィール

大学院卒業後、新潟第一中学校・新潟第一高等学校に赴任。大学院では動機付けについての研究を行う。教育現場へのICT活用に積極的に取り組んでおり、Apple Teacher、MetaMoJi ClassRoom 先生の資格を保有。英語教育研究団体であるGMC代表を…