言語学の知見を教室に! 英語の仕組みを可視化する「できごと図」とは

最終更新日:2025年9月16日

どう説明すれば生徒がより深く英語を理解できるのか――。そんな悩みを抱える先生は多いのではないでしょうか。学部から大学院まで言語学を専門的に研究してきた開智中学校・高等学校の吉澤瑛先生は、ご自身の知見を応用し、独自の「できごと図」を高校生への授業で活用。その図を用いて日本語と英語の表現の違いや共通点を視覚化し、生徒が「なるほど!」と腑に落ちる瞬間を増やしています。今回はその「できごと図」に込められた想いと、概要や具体的な使い方についてお話を伺いました。

英語学習で育む言葉の力

――先生の教育理念を教えてください。

(吉澤)本校の教育目標の一つである「確かな学力」を支える基盤としての言葉の力を身につけてほしいと考えています。私の定義する言葉の力とは、書かれたものを正確に読み取ったり、自分の思考をはっきりと伝えたりするために、仕組みや伝わり方を意識して言葉を使える力です。

それを踏まえて特に注力しているのは、英語学習を通じて生徒が言葉の仕組みを意識するようになることです。多くの生徒にとって日本語は母語であり、意識せずに使えてしまうものです。しかし他言語である英語の表現や文法に触れることは、別の視点から日本語について振り返る機会になります。それをきっかけに、日本語でも英語でも言葉を大事にして、うまく使える生徒を育てたい、という想いはずっとありますね。

――2024年度から「できごと図」を使い始めたとのことですが、導入の背景を教えてくださいますか。

(吉澤)生徒が英語の仕組み、つまり文法を深く理解する必要性を実感したことがきっかけでした。現在の中等英語教育ではコミュニケーション活動が重視される一方、文法理解が十分に深まらないケースも見受けられます。高校でディベートなど高度なアウトプットにつなげるには、下支えとなる英文法が不可欠です。そういった状況の中で、私がプラスできることはないかと考えたときに、自分の強みである言語学の知見を応用するという方法に思い至りました。

私は、生徒が英語の表現に潜んでいる捉え方を理解することで、文法理解が深くなると考えています。英語と日本語は異なる点が多いですが、それは世界をどのようなものとして描くかというレベルにおいてもです。したがって、日本語ではなく英語話者の視点から英単語や英文法を理解することが大切です。さらに、言語による視点の違いを知ることで、多様性を尊重し、他者の考えを受け入れる姿勢にもつながってほしい――。そんな願いも込めて導入しました。

英語の捉え方を映し出す「できごと図」

――「できごと図」について説明していただけますか。

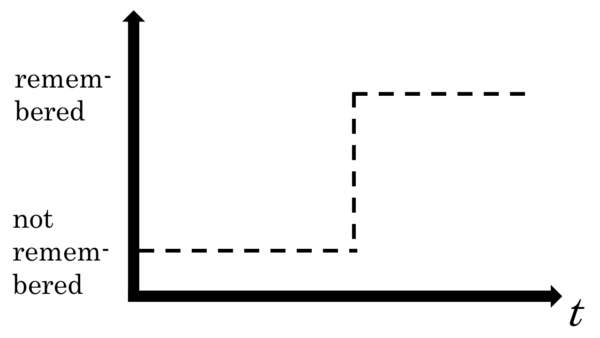

(吉澤)「できごと図」は、英語の表現を時間の経過と状態の変化に着目して視覚化した図です。時間と状態の変化を一目で示せるため、英単語や進行形の複数の意味を関連付けて指導する際や、「状態動詞や動作動詞」、「SVC文型」などを説明する際に、生徒の理解の助けとなります。

状態を表す縦軸と、時間の経過を表す横軸を用いて図を描きます。「できごと図」では、①「世界の中にあるできごと」を表す「点線」、②「言語表現によって焦点があてられている部分」を示す「実線」を使います。①の点線は、できごとの特性に応じて次のような形で表します。

- 状態:一定の高さの直線

- 動作:時間とともに上下に変化する線

- 状態の変化:2本の水平線をつなぐ垂直の縦線

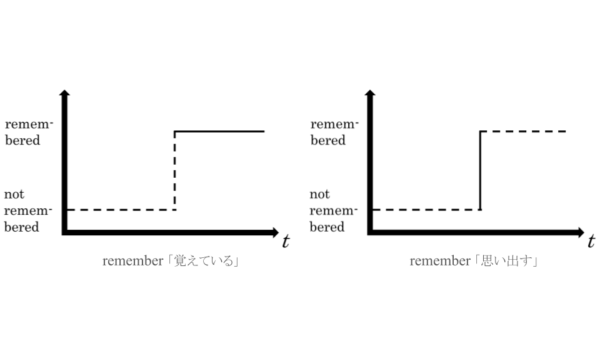

例えば、「remember」という英単語には「覚えている」と「思い出す」という2つの異なる日本語訳があり、両方の意味がパッと思い出せない生徒もいます。そこで、rememberの意味を理解しやすくするために、下記のような「できごと図」を使用します。

「覚えている」の場合は、その状態を示す水平線が実線になります。一方、「思い出す」は「覚えていない」から「覚えている」への状態変化にあたるので、2つの水平線間の縦線が実線です。このことから、同じ内容を表そうとしたとき、英語と日本語とではどの単語を使うかという切り取り方が異なること、しかしその背景には似たような仕組みがはたらいていることに、生徒は気付けるわけです。この「できごと図」は、knowの「分かる」と「知っている」との意味の違いや、「get married」と「be married」の違いの説明などにも利用できます。

――どのように授業で「できごと図」を使っていますか。

(吉澤)2024年度は高校2年生の授業で、長文読解の和訳確認や文法演習の解説の際に、「できごと図」を取り入れました。図を単独で使うのではなく、教科書や参考書の説明を補うツールとして位置付けています。

高校生など、基本的な英文法を一通り学び終えた段階で「できごと図」を導入すると効果的です。この図は、複数の意味を持つ単語や文法の違いを英語の認知の観点から視覚化し、理解を深めることが目的です。そのため、単語や文法をある程度運用できる下地が整った状態で提示した方が、知識が結びつきやすく、生徒の納得を得やすいと考えます。

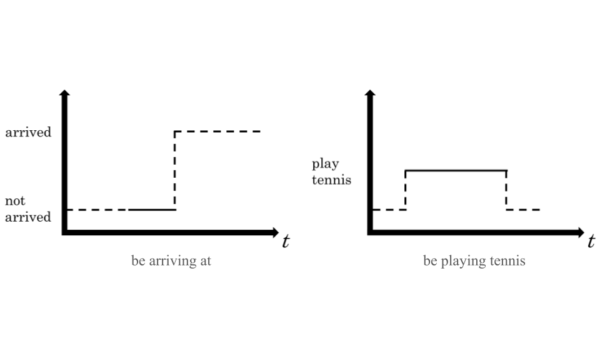

実際に行った進行形についての実践をお伝えすると、長文読解で“The train is arriving at Osaka Station.”という文章が出てきました。その際、まず生徒にどう訳すのか質問しました。大半の生徒は進行形を「~している」と覚えているので、「着いている」と答えます。そこで、まだ到着前であることを示し、再考を促しました。「到着しかけている」という訳に行き着いた段階で、進行形には「~しかけている」という意味もあることを説明します。

ここで生徒同士が考えを耕す時間を挟みます。すでに生徒が理解している別の例文“He is playing tennis.”を提示して、「テニスをしている」と「到着しかけている」との間にはどんな共通点があるか、何が関係しているのかを生徒同士で話し合ってもらいました。すると「ずっとじゃなくて、一時的なことかな」や「時間が関係しているのかな」など、生徒なりの考えが出てきます。そのあと「できごと図」を板書して、図の中で“be arriving at”はどこに焦点を当てているかや、進行形の「~しかけている」の意味について説明しました。このように展開することで、生徒は自分で考えたうえで図を見るため、できごとの中で一時的な状態を表すという進行形の共通点や、英語と日本語の捉え方の違いをよりスムーズに理解できるようになります。

「できごと図」で、探究と言語学をもっと生徒の身近に!

――今後どのように「できごと図」を活用していきたいですか。

(吉澤)今は現在完了形を「できごと図」にどう応用できるか考えています。完了形は、「時間の幅の中でのできごとを表す」という点で進行形と似ていますが、一般に「ある時点での行為と現在とのつながり」を示すため、単なる状態描写とは区別されます。この完了形の性質を「できごと図」を使って、どのようにすれば生徒にとって分かりやすく示せるか試行錯誤しているところです。

さらに進行形だけでなく状態の変化を含む単語や、状態動詞・動作動詞、SVC文型などの説明にも、積極的に活用していきたいと考えています。

――「できごと図」を使ってみて、どのような手応えがありましたか。

(吉澤)大学・大学院で研究してきた言語学の知識を授業に活かし、生徒の学びにつなげられたことは大きな成果でした。参考書の解説に加え、言語学のより新しい考えを組み込んだ「できごと図」を使って説明したところ、生徒は言語に表れている物事の捉え方や言葉の仕組みの違い・共通点に気付くことができました。その結果、生徒の理解がより深まったと感じました。

「できごと図」を使ったことは、生徒にとって言語学の研究を身近に感じるきっかけにもなりました。英文法の参考書を使うとき、そこに研究者や教師の英知が凝縮されていると意識している生徒は多くありません。そこで、私自身が作り上げた「できごと図」を見せ、参考書も同じような検証の積み重ねで作られていると伝える。こうしたやり取りを通して、生徒が参考書の文法説明の背景に多くの人々の努力があることを実感できる機会になったと思います。

さらに、私自身いまだ発展途上であり、課題を調べたり考えたりしている探究の態度を生徒に示すこともできました。この姿勢が本校で実施されている「My Project (実践型探究学習プログラム)」に取り組む際のヒントにもなったのではないかと感じています。

おすすめの参考文献

『英文法の教え方 ―英語教育と理論言語学の橋渡し―』(川原功司著、開拓社、2020年)

関連記事

▼「言語学と文法学習」に関連する記事

石原 健志先生/大阪星光学院 中学・高等学校

文法学習の伝道師 石原 健志先生の視点!文法学習の奥深さとその価値

取材・編集:小林 慧子/構成・記事作成:大西 菊美