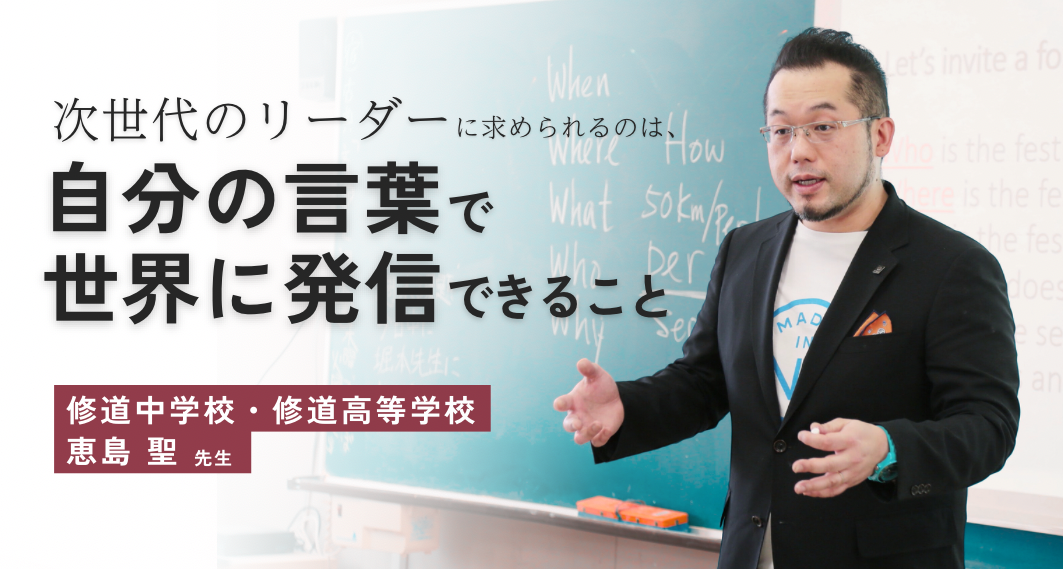

次世代のリーダーに求められるのは、自分の言葉で世界に発信できること

最終更新日:2024年12月19日

広島県広島市の修道中学校・修道高等学校は、1725(享保10)年創立で、2025年には創立300周年を迎える、歴史ある進学校です。伝統を重んじながらも校長先生をバンドマスターに教員バンドを結成するなど教員間の交流が多く、自由で温かみのある校風は生徒にも影響を与えています。

同校で「EC」という英会話の授業を担当する恵島 聖先生は、なんと海外で寿司職人をしていたという異色の経歴の持ち主。ネイティブの中でコミュニケーションを経験してきた恵島先生はどのような授業を行っているのでしょうか? 進学校ならではの独自プログラムと、生徒に寄り添いながら英語力を伸ばす授業での工夫をお聞きしました。

独自プログラム「FLP」を念頭に、グローバル社会でのコミュニケーション力を養う

―― 先生の担当学年を教えてください。

2024年度は中1と中2のEC(English Communication)、いわゆる英会話の授業を担当しています。加えて、FC(Further Communication)という、ECを発展させた授業を高2で担当しています。授業は受け持ってはいませんが、中3の学年団に所属しながらFLPの包括的サポートを行っています。また、高1の生徒を本校主催のオ ーストラリア海外研修引率で担当しますので、中1から高3までまんべんなく携わっています。

―― 先生が授業を通じて育成したい生徒像とはどのようなものでしょうか。

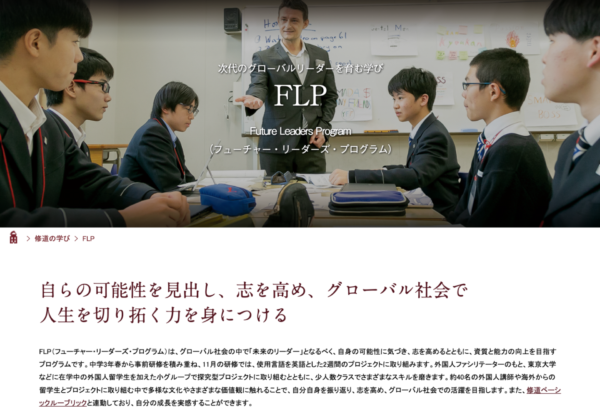

本校ではFLP(フューチャー・リーダーズ・プログラム)という独自の年間プログラムを中3の生徒全員が受けるのですが、そこで扱う学習トピックやディスカッション内容の一部を先取りしながら、中1と中2のECの授業で必要な土台作りをします。1年後2年後に迎えるFLPが一つのゴールとすれば、それまでにAIツールをうまく活用しながらプレゼンテーションの原稿作りに取り組み、さらには既存の英語力とECで学んだことを融合させながら、自分の考えや思いを自由に表現できる生徒の育成を目指しています。

>> FLPについて https://gakugai.shudo-h.ed.jp/flp.html

―― FLPが目指すのは、「グローバル社会の中で未来のリーダーとなること」ですが、恵島先生がECで大切にされていることはどのようなことでしょうか。

本校には、たとえば中3で英検準1級を取得しているような高い英語力のある生徒もいます。しかし、テストで高得点を取れる生徒が必ずしも英語を話す場面で積極的なわけではありません。逆にそういった場面になると、きゅっと殻に閉じこもってしまう男子生徒が多いと感じます。一方、英語が苦手だったり、成績があまり芳しくない生徒が、実は、物おじせず人前で話す度胸に満ちていることもあるのです。そのバランスを取りながら、「人前で堂々と喋れるようになること」を1つの大きな目標で捉えています。

同時に、「自分」「修道」「広島」を3つの柱として、修道や広島の良さを世界に発信し、伝えていける生徒を育てたいと考えています。

海外でも自分のことを話せるようになるには?授業を見直し、独自テキストを制作

――なぜその3本柱を目標に掲げられているのですか?

実は私自身、すごく苦い経験をした過去があるのです。海外研修に行くと、現地の同世代の子供やホストファミリーが生徒に「修道ってどういう学校?」「広島って何が有名なの?」と尋ねることがよくあります。6年ほど前に約160名の中3生をシドニーへ引率した際、そういった質問に生徒たちが“I don’t know.”と答えたことがありまして……。その場にいた人々の目線が一気に私に集まり、「あなた英語の先生だよね?」「ちゃんと教育しているの?」と批判的な質問も受けました。

自分自身のこと、在籍している学校である修道のこと、そして自分が住み、日本の歴史において重要な意味を持つ広島のこと、それぞれのトピックにはたくさんのコンテンツがあります。生徒にとって身近で大切な内容にもかかわらず、なかなか英語で伝えられなく、悔しい思いをした生徒をどうにかしてやりたい、このままではいけないと痛感しました。

―― それはドキッとしますね。その経験をきっかけに、ご自身の教育の中でも生徒が3本の柱をしっかりと学び、アウトプットできる機会を作っていらっしゃるのですね。

ただ、なかなかピッタリとくる教材がないのです。初めの頃は、平和公園や宮島、大和ミュージアムに行って英語版のパンフレットを掻き集めて教材にしたり、知人が経営する牡蠣打ち場に出向き「打ち子さん」にインタビューもしました。音声データをテキストに変換し、それを元に英語の書き起こしをするなど、地道で暗い作業の連続でした。何パターンか自分でプリントを作りましたが、なかなか自分の思うような授業ができませんでした。そこで授業で使えそうなデータだけ残し、あとはすべて思い切って捨て去り、ゼロからテキストを作ることにしたのです。

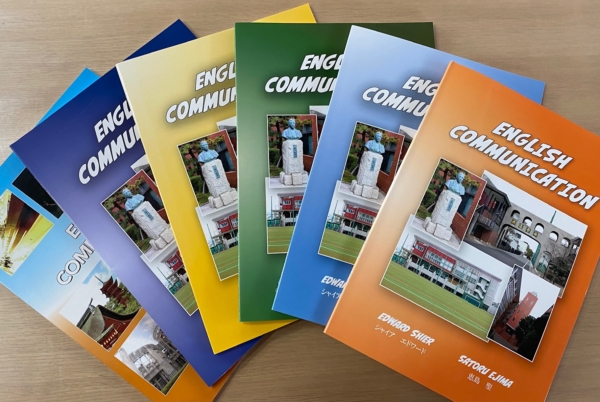

今、ECで使っているテキストは、文章はもちろん写真やイラストもすべてECを一緒に担当しているエドワード・シャイア教諭とともに制作したものです。現在、6冊目になります。

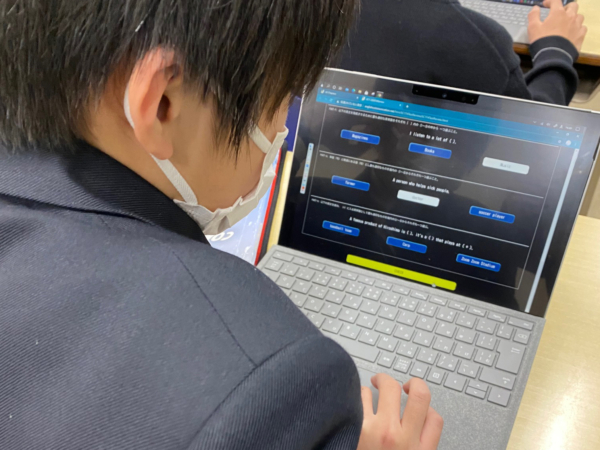

2020年に自学自習用教材として、テキストと連動したEC専用の学習サイトを開設しました。IDとパスワードを入力するだけで、いつでもどこでもパソコンやスマホで問題を解いたり、レッスン動画を観覧したりすることができるので、欠席した生徒だけでなく、テスト前の隙間時間を利用し、ゲーム感覚で楽しんで取り組んでいます。こちら側ですべて管理しているので、生徒がアクセスした日時や回数などがチェックできるようになっています。

年に4回、自分・修道・広島を軸にしたプレゼンテストを実施

―― 先生が担当されている、中学生のECの授業頻度を教えてください。

週に1コマですが、進め方の自由度は高いです。年4回の定期テストのタイミングで実施するプレゼンテストを1つのペースメイカーにし、学習スケジュールにはかなり余裕を持たせています。テキストはすごろくゲームをイメージして作っているので、生徒が体育祭の練習で疲れているときは、比較的負荷の軽い枡目からスタートし、生徒の表情やリアクションを見ながら段階的に負荷が高い枡目へと進めていきます。

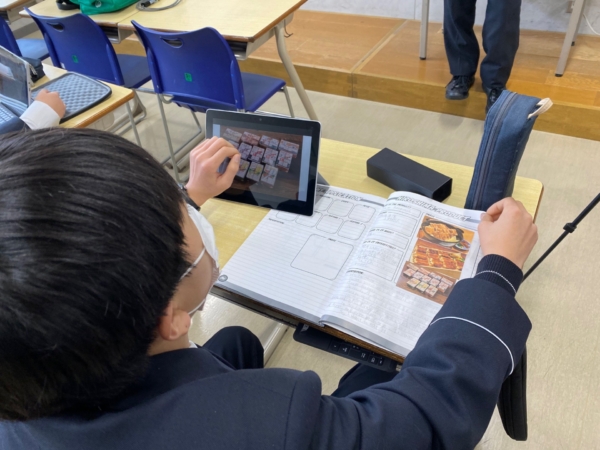

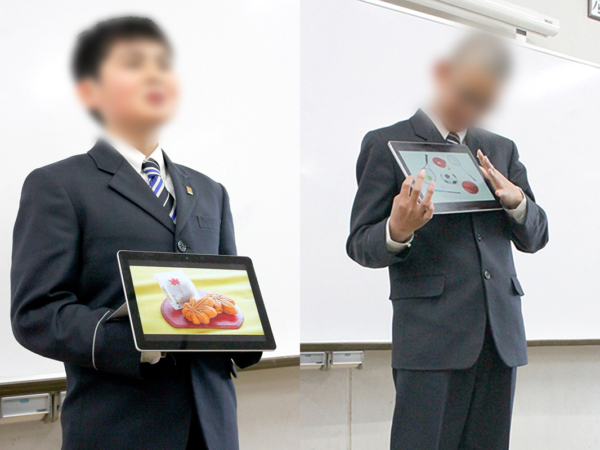

また、平和学習や宮島マラソン大会など、本校ならではの学校行事やイベントの時期を進度とリンクさせることで、生徒が学んだことを実際に肌で感じながら、より深みのある経験を積むことができるようになります。プレゼンテストは授業1時間をまるまる使い、1人ずつ前に出てパソコンに取り込んだ数枚の写真を紙芝居のようにスクロールしながら発表してもらいます。

―― プレゼンテストでは、どのようなテーマを取り上げるのですか。

「自分」から始まり、修道、広島と波紋のようにテーマを広げていきます。自分自身がテーマのときも単なる自己紹介ではなく、たとえば、自分の名前の由来を親にインタビューして英語で発表してみよう、など、自己について深掘りできるトピックにしています。修道がテーマのときは、「修道のこの部分を良くするためにどういうアプリがあったら便利か」など、各自がデザインしたアプリのアイコンとともに発表してもらいます。「広島」であれば、広島出身の有名人や物産、県章のデザインの由来、広島のマスコットについてなどです。

中2では今、牡蠣の養殖方法と環境問題を扱っています。海岸に打ちあがる種牡蠣の原盤を作るのに欠かせないプラスチック性のまめ管を何で代用すればより環境に配慮できるのかなど考えます。徐々に自分に近いテーマから広がり、行き着く先には世界があり、それが中3のFLPに結びつくとイメージしています。

―― プレゼン方法はどのようなものでしょうか。

基本的には1人ずつ教室の前に立って、2分以内で発表する形式です。場面や状況に応じて、3人のグループで発表する時もあれば、トピックが他の生徒とかぶった際には2人で話し合ってペアで発表させることもあります。このように発表方法にも柔軟性を持たせています。特に中2は扱うトピックも複雑になるので、生徒の取り組みやすさや学習の深化など、状況に合わせて調整しています。

―― 個人の割合が多いのはなぜでしょうか。

もし私が中学生だったとしても1人で大勢の前で発表するのは怖いです。しかも英語で、クラスメイトにも見られているわけですから、大きな挑戦です。リプレイ評価のためにビデオも回していますし、録画ボタンを押した瞬間、教室内はシーンと静まり返ります。そんな中でやはり、殻を破って自分で発信することに慣れてほしいという思いがあります。

発表前はみんなかなり緊張しているようですが、自分の番が終わると安心して、楽しんで他の人の発表を見ています。生徒には「他の人のプレゼンは学びになる」と話しているので、「友達のプレゼンも聞こう」とまじめに聞いてくれます。パワーポイントを準備して発表する生徒、TEDで発表しているかのように左右歩きながらジェスチャーを付けて発表する生徒、白板に書きながらしゃべる生徒、一人ひとり内容も異なりますし、発表方法もさまざまなので飽きないのだと思います。僕は教室の後ろで評価をしていますが、生徒と一緒に楽しんでいます。

授業における教員のアプローチが生徒のアウトプットを変える

―― 先生がECの授業をされる中で、生徒に変化はありましたでしょうか。テストの点数が伸びたとか、あるいは英語を学ぶことへのモチベーションや行動に変化があったとか。

中1は4月から数ヶ月間、ほぼオールイングリッシュの授業ですが、5月の大型連休に市内へ出かけると、生徒の集団と会うことがあるんです。コンビニや飲食店でもお構いなく、僕を発見すると「お前が話しかけに行けよ」「いや、お前が行けよ」と一悶着あり、恐る恐る私の所へ1人がやって来ます。“Hello, my name is Takashi. It is sunny today, thank you, bye!”とまくし立てて去ろうとしますが、“What are your plans for today?”など必ず1つ質問を付け加えることにしています。ちゃんと受け答えをしてくれる生徒もいれば、“Oh, yeah!”と言って僕から走って逃げて行く生徒もいます。ただ、どちらにしても校外で勇気を出して大人に、しかも英語でコミュニケーションを取ろうとする姿には感心します。このような些細なことの積み重ねが自信に繋がっていくのではないかと思います。

中2の授業では、1つの単語に対して関連する表現をいろいろ紹介することにしています。たとえば身体のパーツに関して質問があった場合、hand、finger、などは教科書にも出てきますし、全員知っていますので、index finger、ring finger、pinky finger、knuckles、palmなどを紹介します。さらに指を鳴らす、指切りげんまん、手を振る、手をひねる(突き指をする)、手を焼くなど、指や手でできることやそれらを含むイディオムまで意識的に範囲を広げて紹介します。「手を振るはshakeではなくwaveだよ。ちなみにshake handsは握手するだからね」とか「ほら、みんなが好きなアイスクリーム、パルムは丸みを帯びているから手のひら(palm)みたいでしょ」のように記憶に残るような仕掛けを作ります。

時間はかかりますが、その分、生徒たちの表現や語彙に柔軟性が出ていると感じます。 定期テストや模試の点数を上げる指導も大切ですが、どのような状況や場面においても生徒一人ひとりの心に寄り添うことが特に中1、中2の段階では大切だと思いますし、生徒との信頼関係を構築することで生産性の高い学習環境が提供できるのではないかとも感じています。

(取材・構成・編集:小林慧子/記事作成:吉澤瑠美)