「もっと知りたい!」 生徒の自発的な学習意欲を高める「教えすぎない」授業とは?

最終更新日:2024年12月18日

2020年度の学習指導要領の改訂により、小学3年生から英語授業が必修化されました。必修化から4年が経過した現在、「小学校700語問題」が中学校や高等学校の英語授業に影響を与えていると言われています。

今回お話を伺った追手門学院中・高等学校の髙田悠先生は、関西新英検学分会(まなぶんかい)で、英語教育における「小・中接続」に関する研究発表をされた経験をお持ちです。また、生徒を中心とした生徒主体の授業を展開するなど、アクティブラーニングやグループワークにも積極的に取り組んでいます。髙田先生に、小学校の英語教育が与える影響や実践されている授業法、英語教育の理想像などについてお聞きしました。

小さな違いに気付ける感性を持った生徒に育てたい

――まず、先生が育成したい生徒像についてお聞かせください。

日常生活の中のちょっとした違和感を見つけ、違いがあるからこその良さや心地悪さなどに気付ける感性を持った生徒に育てたいと考えています。身の回りの言葉、一つとってもおもしろいことにあふれていますよね。たとえば、駅の「ホーム」は英語の“platform”が語源なので、本来の音は「フォーム」になるはずです。ところが、カタカナになると「家」と同じ「ホーム」になります。

英語の勉強の目的が高得点の取得になってしまうと、こうしたちょっとした違和感に気付くことが難しくなります。しかし、視点を変えるだけで身の回りの物事に対する解像度が上がり、見え方が変わってきますよね。そんな「違いのわかる大人」になってほしいと考えています。

――先生は、関西新英研学分会(まなぶんかい)で、英語教育における小・中接続に関する発表をされています。小学校で700語に触れる新カリキュラムが、中・高の英語学習に影響を与えているのでしょうか。

検定教科書の難易度が高くなっていると感じます。たとえば、中2の4月初頭に教科書で扱う内容に、以前であればもっと高学年で学習する単語が出てくるようになりました。たとえば、「調査する・探索する」という語彙でinvestigateが扱われています。

その原因を考えた際、思い当たったのが「小学校700語問題」です。初等教育の学習指導要領においては「授業で取り扱う英単語数」とされているので、必ずしも700語すべてを児童が読み書きできるようになることを求めていません。ただ、中学校以降の検定教科書の多くでは、その700語が既習事項という前提でどんどん新しい言葉が追加されていくようです。

加えて文法事項の学習も難しくなってきています。たとえば、中1の初頭にbe動詞と一般動詞が同じユニットに混在している検定教科書が散見されます。具体的には、自己紹介についての会話表現の中に、 “I’m from~” と “I like ~” が一緒に出てきたりするのです。そのなかで、be動詞と一般動詞の違いなど体系的な説明があればまだいいのですが、記載内容が不十分な傾向があります。

その結果、生徒も混乱し、「好きなものはなんですか?」の回答を、“I am like apple.”としてしまうこともあるようです。説明が少ないので、理解できなかったときに生徒自身が教科書を読んで学習することも難しいですよね。そういった状況を打開するためによく耳にするのが、担当の先生がわかりやすいプリントやパワーポイントを作成して学習の補助をしているというお話です。

――学習者にとって厳しい状況ですね。

ただ、語彙が多少難しかろうと、わからない文法が混在していようと、学習を進められる英語が得意な生徒もいます。そういった生徒にとって現状は大きな問題ではないかもしれません。一方で、英語が苦手だったり、語彙や文法を少しずつ理解しながら積み上げる必要のある生徒の方が割合としては多いですよね。私も以前、中1の時点で「英語はもう無理だ」と諦めてしまう・苦手意識を持ってしまう生徒が経年的に増加しているデータを目にしたことがあります。そういった生徒にどのように教育していくかは英語教育界全体の課題でもあると考えています。

教員が一方的に教えない生徒主体の学びとは

――先生の授業ではどのような工夫をされていますか?

グループワーク・ペアワークを中心に、生徒主体の学びを意識しています。生徒同士でお互いの意見を共有し合いながら考えさせる協働学習中心の授業です。生徒が困ったときには助け舟を出しますが、教員から一方的に長時間教えることはほとんどありません。本校は生徒の机もグループワークをしやすいものとなっています。生徒もアクティブラーニングに慣れていて、むしろ一方的な授業だとお互いにしんどくなってしまうくらいです。

――グループワークの内容を具体的に教えてください。

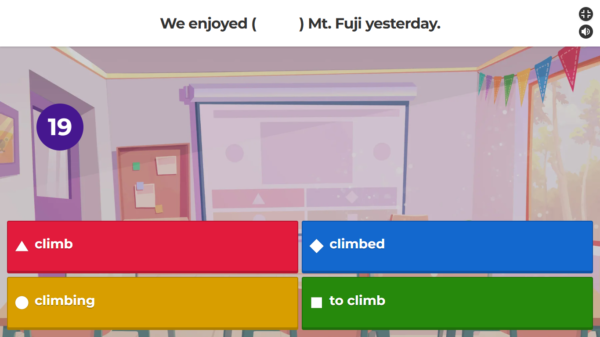

本校では、全学年の生徒が1人1台端末を持っているので、授業にもICTを活用しています。たとえば、Quizletや、Kahoot!などのアプリ・Webサービスを活用しながら、ゲーム形式の語彙チェックをしています。

これらはは、文法事項の学習に活用することも可能です。たとえば、仮定法の学習時に、“If I~”の後に入る動詞を選択肢から選ばせるといった方法です。クイズの正解率から理解度をチェックできるので、生徒の興味関心を引く以上の使い方ができていると思います。

音楽を使った授業を実践

――楽曲を取り入れた授業も行っているそうですね。

そうですね。英語の曲を聞いて歌詞をディクテーションさせ、 グループで相談して答え合わせをするような形です。使用する楽曲は私自身が好きなものから厳選をしていますが、習いたての単語や文法が含まれている曲を選ぶようにしています。教科書での仮定法の学習直後には、ビヨンセの“If I Were a Boy”を使いました。

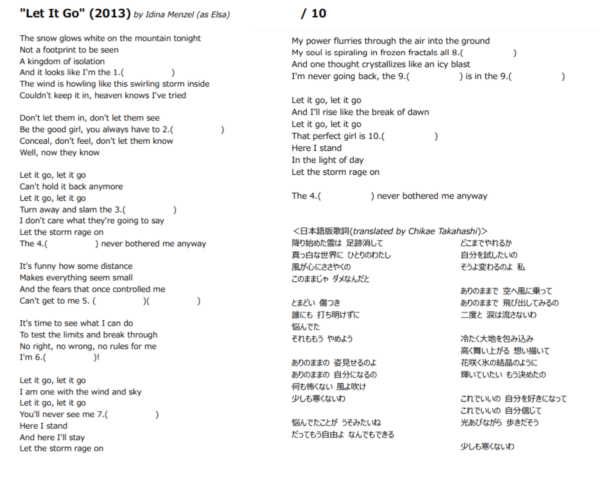

使役動詞を学んだときには、「アナと雪の女王」の“Let it go”を取り上げました。このときはその後、映画鑑賞につなげ、作品内の他の曲やセリフの聞き取りなども実施しました。学習中の単語や文法、または内容を深めるために活用しているので、単発の「おもしろかった!」で終わらない継続した活動になるよう工夫しています。

<「Let It Go」作詞:Kristen Anderson-Lopez・日本語訳詞:高橋知伽江>

――生徒に配布する歌詞の日本語訳にもこだわりがあると伺いました。

以前は配給会社の公式の歌詞や、それがない場合はネット上に公開されているものなどを活用していました。しかし、途中から「英語学習者にはこういう訳の方が適しているな」と、既存の日本語訳に満足できなくなってきまして。「この英語の日本語訳がなぜこうなるんだろう?」と生徒が気付いてくれたらうれしいな、と思う要素を散りばめながら、今はほとんどすべて自分で訳を作っています。

――たとえばどのようなものがありますか?

“Let it go”は「ありのまま」が日本語訳ですが、これは映画のあのシーンだからこそ当てはまる訳ですよね。“it”が指すのは直前の名詞、と習うことが多いですが、この文脈においては主人公の幼少期からの思い悩み、つまり“Let it go”を歌うまでのすべての状況を示します。それを原曲のメロディーに割り入れることまで考えた結果、「ありのまま」という日本語訳が美しく当てはまります。

使役動詞や代名詞の使い方といった文法事項に触れながら、「ありのまま」という日本語訳になるまでの道筋まで考えられる素材だと思いました。私は、生徒にそれぞれの国の文化の違いなども楽しんでもらいたいと思っています。そのため、なるべく私から生徒に伝えないようにしています。生徒同士がグループワークで考えを共有し合いながら、英語と日本語の間にある「余白」に気付き、さらにはそれぞれの国の文化の違いなども楽しんでもらいたいと思っています。

――なるほど。そういった部分が最初にお伺いした「違いのわかる大人」という先生の教育ビジョンに繋がっていくのですね。授業内容の理解度はどのように測っていますか?

授業の終わりに、その日の活動を振り返る「リフレクション」を行っています。生徒が授業内容を自分の中で再構築できますし、振り返りの内容から生徒の理解度がわかるからです。たとえば、グループワークが盛り上がっていたように見えても、いざリフレクションをさせてみたら、表面的な理解にとどまっているケースもあります。

――生徒の反応はいかがですか?

論理表現の授業アンケートでは、「わかりやすい」と答えた生徒が100%でした。おもしろいのは、もっと文法の説明をしてほしいという声があったことです。ゲームやアプリを使ってワイワイ・ガヤガヤする授業だけが楽しいのかと思いきや、自発的な学びの気持ちが芽生えていたのはうれしい発見でした。

教える立場からファシリテーターになるのが理想

――今回のご取材で、先生が「教員が教えすぎない」ことを大切にされていると感じました。さまざまな取材を通しても、教員の役割が「教える側」から「ファシリテーター」に変化していくというお話をよく聞きます。ただ、ファシリテーションは慣れないと難しいですよね。コツなどあれば教えてください。

あまり介入しすぎないことがポイントです。話が脱線しすぎたり、内輪で盛り上がりすぎたりしている場合は軌道修正することもありますが、基本的には見守る姿勢が大事です。

グループワークがうまくいかないときは、課題が簡単すぎたり、難しすぎたりしている可能性もあります。生徒たちの理解度に合わせ、現状から少し背伸びをさせるくらいの難易度の課題を設定するとうまくいくことが多いです。ただし、一方的に教える方法に比べて、教員への負担は大きくなってしまいがちです。用意する資料は必要最低限にするなど、サステナブルな授業になるような工夫も必要だと思います。

取材・編集:小林慧子/記事作成:白根理恵