教科書簡易版で変わる英語授業―トランスランゲージングを取り入れた英語授業を目指して

最終更新日:2025年4月3日

英検3級レベルの生徒に準1級レベルの単語が出てくるような教科書を読ませる——。オールイングリッシュ授業が求められていても、このような現状では訳読式授業をするしかない……。生徒と教材に学力差のある課題をどのように指導するか、その指導法に頭を悩ませている先生方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ChatGPTも活用した「教科書の簡易版教材」でこのギャップを狭めることで一定の成果を上げた神戸玲子先生に、英検対策にも効果的だった独自の授業実践についてお話を伺いました。

教科書の難易度と生徒のレベル差、その実態

――先生は、教科書の難易度と生徒の英語力の差に着目されていますね。

(神戸)はい。数字で見ると、その差は歴然です。たとえば、当時本校も含め約3分の1~半数ほどの高校が採択していた教科書は、終盤ではリーダビリティが7から8、英検準1級相当の語彙も出てきます。一方、本校はクラスによっては3級レベルの生徒もいる状況。このレベルの生徒のリーディング教材の適正なリーダビリティ(英文の読みやすさを示す指標)はレベル5で、これは英語圏の小学校低学年向け絵本「グラッファロ」と同じです。つまり、教科書と生徒の英語力には最大3段階もの開きがあるのです。

――その差は具体的にどのような問題を引き起こしているのでしょうか。

(神戸)生徒たちは試験勉強で英文をすべて読まず、試験に出そうな部分だけを読むようになります。そうなると全文を読んで日本語とすり合わせることもしません。教科書が難し過ぎるため、多くの教員は授業で、英文の文構造の解説や訳読など日本語での説明を多くせざるを得ません。しかし文部科学省は英語での授業実施を推進しており、この矛盾した状況に違和感を覚えました。生徒たちは結局英文を暗号のように捉え、必要な部分だけ解読して、テストで正解できさえすればいいという表面的な学習に留まっているのです。

アウトプット重視の授業づくり

――その課題解決のために、どのような取り組みをされたのでしょうか。

(神戸)自身もスピーキングが得意ではないため、教員としての引き出しを増やしたいと思い、大学院に進学しました。そこで学んだのは、訳読式の授業や入試で点を取るための方法ではなく、英語でリーディングを教えるコミュニカティブな授業法です。コミュニカティブな授業には多くの利点があり、とくに重要だと感じたのがアウトプットでした。発信できないと、インプットしただけでは定着も悪いのです。

――アウトプットの重要性に気づかれた具体的なきっかけはありますか。

(神戸)ある時、大学入試問題を授業で扱い、解説まで行って中間試験にも出題しました。それなのに、学期が変わって別の先生が同じ問題を授業で使った時、生徒たちはその英文を読んだことをまったく覚えていませんでした。読んだ内容に対して自分なりに内容をまとめたり自分の考えを表現したり、つまりなんらかのレスポンスをする機会がなければ、深い学びにつながらないと実感しました。

教科書簡易版、その作り方と使い方

――その気づきから、どのような授業実践を行っているのでしょうか。

(神戸)教科書本文の簡易版を作成し、それを活用した読解と要約指導を行っています。具体的には、リーダビリティを下げ、単語レベルも下げながら、英文の長さを変えずに語彙を変えるのです。たとえば、分詞構文を接続詞に変えるなどして、理解しやすい構造に変更します。この簡易版を先に読ませて内容を把握させてから、本来の難しいテキストに入ります。

――簡易版の作成方法を教えていただけますか。

(神戸)当初は手作業で作成していました。まず、オンラインGraded Readersというサイトで英検3級レベルではない単語をチェックし、簡単な単語に置き換えます。次に、リーダビリティチェッカーで読みやすさを確認し、文法構造を変えて目標レベルまでリーダビリティのレベルを下げる方法です。ただ、これは非常に手間がかかります。中部地区英語教育学会での発表時に、その負担の話をしたところ、ChatGPTの活用を提案されました。ChatGPTに英文を入れて英検3級の語彙で書き直すよう指示すると、瞬時に変換してくれるんです。現在はこの方法を使って簡易版を作っています。

――簡易版を使い、具体的にはどのように授業を展開されるのでしょうか。

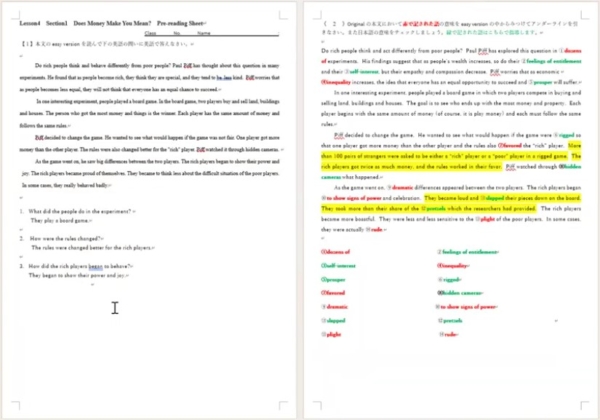

(神戸)まずプレリーディング活動として、プリントの左側に示した簡易版の本文を生徒に読んでもらい、その下に載せている英語の質問3つに答えながら大まかな内容を確認します。

(先生作成の教材:A4で2枚、画面左側が簡易版、画面右側がオリジナルの本文)

(先生作成の教材:A4で2枚、画面左側が簡易版、画面右側がオリジナルの本文)

次にオリジナル本文を右側に示し、「オリジナルに出てくる単語」の、英語での言い換え表現を、簡易版から探すように指示します。ここでは難しい単語の言い換え表現を学習させることが目的です。その後オリジナルの英文を読ませながら、日本語の簡単な要約表(パラグラフカードのようなもの)の空欄を埋めさせるテスト形式の活動を行います。ここまででおよそ1時間です。

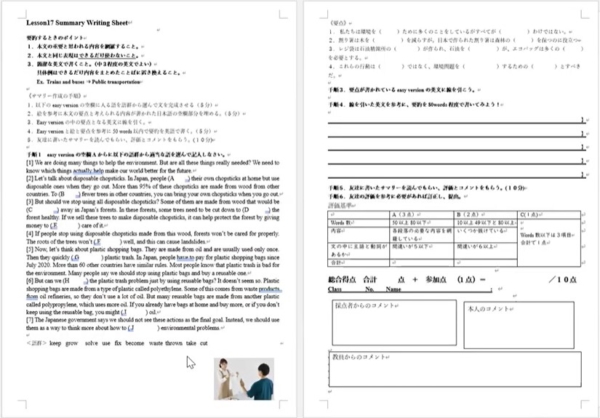

次は、本文の文法説明後、ポストリーディング活動として簡易版を用いた英語でのサマリーライティングを行います。具体的には、簡易版本文の穴埋めで英語の表現を把握させ、オリジナル本文も参考にしつつ日本語で書かれた要点の穴埋めをすることで要点をつかむように指導します。その後が、英語で80語程度のサマリーライティング(要約)です。このシートには、生徒たちのライティングの助けとなるようにkey wordsや本文の内容を示した絵も載せます。生徒たちには本文や簡易版の丸写しは避けて、自分で考えてまとめるように励まします。

(ポストリーディングアクティビティ用のワークシート)

ここで重要なのが、教員の評価だけでなく、生徒同士で取り組むピアフィードバックです。他の生徒からのフィードバックがあることで、生徒がより真剣に取り組むようになるのです。

評価にはルーブリックを使用し、何ワード書けたか、主語と動詞の関係は正しいかなど、具体的な基準を示します。教員からもコメントを返しますが、文法の細かい誤りはあまり指摘せず、「要点が掴めるようになってきたね」などできるようになったところを積極的に評価するようにしています。

このプレリーディング活動とポストリーディング活動は別々に導入することが可能です。私も時間がない時はポストリーディング活動のみ行うこともあります。

8回の実践で見えた具体的な成果

――具体的な成果を教えていただけますか。

(神戸)修士論文の研究として1学期から2学期にかけて8回実践を行い、以下のような成果が出ました。

■文章量の増加

・特進コース上位層:60語→80語

(・特進コース中位層:60語→あまり変わらず。落ちたり。題材によってばらつき)

・特進コース低位置:40語→60語

(・総合コース上位層:元々コンスタントに70、平均すると60後半くらい)

・総合コース中位層:60語→80語

(・総合コース低位置:そこまで伸びず。40語→良い時で50くらい)

■文の数:4文→8文(2倍に増加)

■生徒の満足度

・特進コース:80%が「役立った」

・総合コース:60%が「役立った」

要約作成時に簡易版を参考にした生徒は全体の80%にのぼります。とくに印象的だったのは生徒の意識の変化です。「日本語がないと理解できない」と言っていた生徒が、日本語を読んでまとめるのではなく、英語で大事そうなところを見て使おうという態度に変わったのです。

――課題はありますか。

(神戸)上位層の生徒には物足りない面があります。要点をこちらで示してしまうため、自分でポイントを見つける学習機会を逃してしまっている点が課題です。また、簡易版があることでその表現に作文する際に生徒が引きずられてしまうという問題もあります。

ただし、今年から英検で要約が出題されるようになり、この実践はその良い対策になっています。要約では同じ単語を使えないため、言い換え表現を学ぶ必要があるからです。本来は生徒自身がポイントを見つけてまとめる力を養うべきですが、この方法なら英語力に関係なく、要約の基本が体験できます。

英語教育の未来へ向けて

――今後の展望をお聞かせください。

(神戸)「授業は英語で行うことを基本とする」とした学習指導要領に沿って、令和5年度の調査では中学校で約7割、高校で約4割の教員が授業中発話の半分以上を英語で行っています。しかし現場では、とくに高校での英語使用にはまだハードルが高い状況です。そこで注目しているのが「トランスランゲージング」という考え方です。日本語と英語を効果的に使い分け、段階的に英語での授業に近づけていく。この簡易版を使った実践は、その具体的な方法の一つになると考えています。

オールイングリッシュの利点は、教師も生徒も英語を使うことで、生徒が英語に触れる時間も英語を使う時間も自然と増えることです。簡易版使用はスピーキングでは難しくても、ライティングなら可能性があります。難しい教科書でも、オールイングリッシュに近い形で、より多くの生徒が参加できる授業づくりを目指していきたいと考えています。

大学でも英語が苦手な学生を教えていますが、英語アレルギーが強く、できないとシャットダウンしてしまう学生が多いのです。高校でのこうした取り組みを通じて、英語を使うことへの抵抗感を少しでも減らすアプローチを確立していきたいと思っています。

――この実践研究を他の先生方とも共有されているそうですね。

(神戸)はい、この研究は中部地区英語教育学会で発表させていただきました。この学会はプラクティショナーウェルカムなところのある学会で、学会というと大学の先生が中心という印象がありますが、ここでは小中高の実践例を発表する場が確保されています。実際に教室で使える実践の発表が多く、相互に学び合える場となっているのです。

大学の研究者による理論も大切ですが、理論通りにはいかないのが現場なので、教員の実践事例も重要だと考えています。私の実践も、同じような課題を持つ先生方と共有できればと思い、今後も授業内での課題について継続的に発表していければと思います。

(取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:松本亜紀)