鷗友学園の揺るがぬ信念 ―オールイングリッシュ授業(前編)

最終更新日:2025年7月7日

2020年の教育改革により全国的に導入の進んだオールイングリッシュ授業。鷗友学園女子中学高等学校は約20年前からオールイングリッシュでの授業を実施し、1年間で約10万語の文章量を読む多読や、海外の英語学習者向け教科書の採用など、先駆的な取り組みを続けてきました。今回の取材では授業・学校見学と英語科主任の後藤 亮太先生、副主任の兵後 奈種先生へのインタビューを実施。前編では、具体的な授業法に着目し、生徒の英語力・思考力を育むユニークなアプローチに迫ります。

鷗友学園のオールイングリッシュ授業 そのカリキュラムとは?

――御校の英語授業といえば、やはり特徴的なのがオールイングリッシュです。2004年から取り組みを開始されたとのことで、かなり先駆的ですよね。鷗友の授業はどのようなものなのでしょうか?

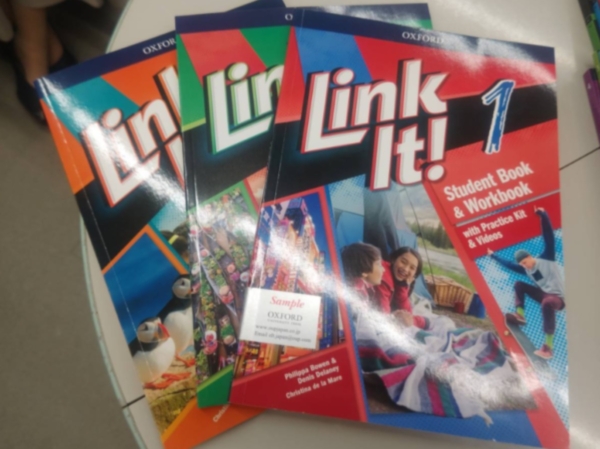

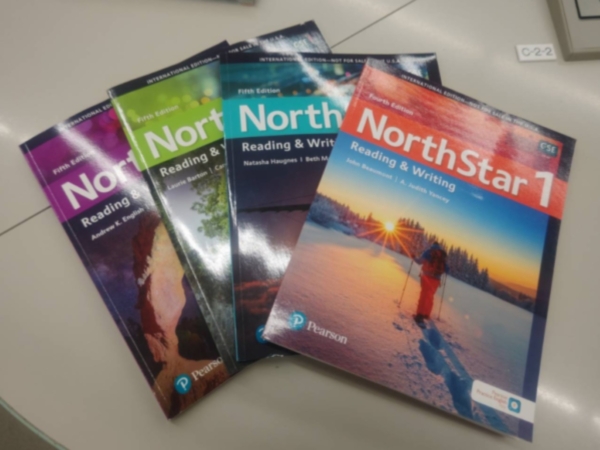

(後藤)本校は中高ともにメインの教科書は検定教科書ではなく、中学校がOxford出版の “Link It!”、高校がPearsonの “North Star” を使用しています。どちらも海外の英語学習者向けの教科書で、優れた内容を持っています。Oxford出版に関しては、廃盤により教科書変更を余儀なくされたこともありましたが、オールイングリッシュを導入した当時から継続して利用しています。中学校は6単位、高校は文系選択は7単位、理系選択は5単位という体制で授業を行っています。

――オールイングリッシュ授業の課題としてよく挙げられるのが文法学習かと思います。鷗友ではどのように指導されているのでしょうか?

(兵後)中学校での文法は大まかな説明を中心に進めています。教科書がとても優秀で、4~6回の授業で1ユニットを完結するペースで進めますが、基本的に教科書のステップ通りに進めれば授業が成立するようにできています。最初にユニット冒頭の“Photo Story”を読み、そこからユニットで学ぶ文法や語彙、テーマに慣れ親しんでもらいます。その後、徐々に語彙や文法を掘り下げていく形で進めています。

(後藤)高校では、文法説明が必要な部分では日本語を補足的に使うこともありますが、基本的には中学から引き続き、英語で発信するというスタンスを重視しています。また、高校1年次には「論理・表現」の授業が週2回あり、一つでは「ELEMENT」(啓林館)を使用し、もう一つでは「EMPOWER」(桐原書店)を用いてより詳細な文法解説を行っています。中学で「なんとなく」理解していた文法が、この段階でしっかり腑に落ち、定着度も高まるように感じています。

――中学ではaccuracyよりはfluencyに重きを置き、英語に親しむ・楽しむことを中心に学習を進めているのですね。そして、それを基盤にし、高校で文法項目のインプットを強化することで学びの幅を広げているということでしょうか?

(後藤)はい、その通りです。高校1年生になると、語学力やその他の知識のバランスが整ってくる生徒が増えるため、このタイミングでライティング指導にも力を入れます。単元ごとに書かせるエッセイの種類も異なり、「Persuasive(説得文)」「Compare(比較文)」など、多様な形式を取り入れています。生徒はライティング慣れをするため、外部試験でのリーディングやライティングのスコアは安定しています。生徒たちは論理的な思考力を養い、英語を使うスキルを確実に身につけていると感じます。

先生×生徒・生徒×生徒の双方向授業を生む秘訣

――授業は先生と生徒、生徒同士で活発なやり取りがあるそうですね。具体的にはどのような流れで行われていますか?

(兵後)中1ではペアワークを多用しています。たとえばグラマーなどは生徒が嫌になりがちなので、「ペアで協力して、ちょっとこの問題を解いてみよう!」「この文にはどういうルールがあるだろう?」といった問いを提示し、ペアで一緒に考えたり、話し合ったりすることが多いです。

(後藤)生徒が学んだ文法を自分たちの状況に置き換え、実際に使ってみるというアウトプットの機会を重視しています。たとえば、「Iの場合はamだけど、sheのときはisだよね」といったことをbe動詞の文法的な役割を理解していなくても、生徒が自分たちで発見し、理解していくプロセスを大切にしています。高校になると、社会問題をテーマにしたディスカッションなど、より高度な活動が中心となります。使用している教科書には、日本の検定教科書では扱われないトピックが多く含まれ、知的好奇心を刺激する内容が満載です。

――一方で、英語が苦手な生徒も一定数はおられるかと思いますが、オールイングリッシュ授業だったり、難しいトピックについてこられない生徒さんはいないのでしょうか?

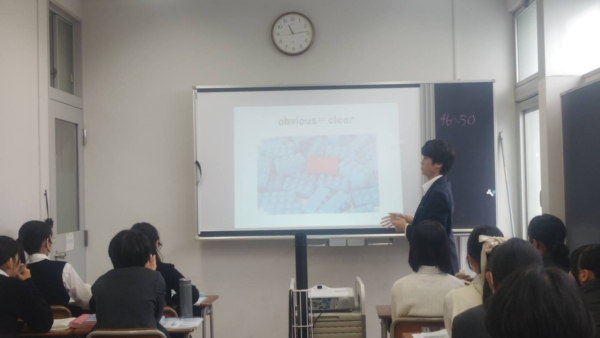

(兵後)そこは教員の工夫のしどころです。以前に「ジェンダーによる言語の違い」というテーマを扱いましたが、「ジェンダー」は概念的にも社会的にも高校生には難しいテーマですよね。そういった「難しそうテーマ」を内容に入る前に提示されると身構えてしまう生徒もいるので、まずはビジュアルや身近な話題から導入し、生徒の興味を引き出します。授業が進むにつれてテーマを深め、自然と難しいトピックに挑戦できる流れを意識しています。

また、英語が得意ではない生徒でも、言語以外で活躍できる機会を持てるよう工夫しています。絵が得意な生徒にプロジェクトの一環でイラストを描いてもらうなど、一人ひとりの特技を活かした授業作りを心がけています。

中学2年生の授業。1クラスを半分に分けた少人数制の授業を展開

(後藤)私は授業の中で何かひとつでも「おもしろい!」と生徒が思える瞬間を提供するようにしています。たとえば、ご見学いただいた中2の授業で「サンドイッチ店SUBWAYの語源は潜水艦から来ている」という話題がありましたよね。すると生徒たちは「へぇ~!」と驚き、興味を持ちます。そういった生徒の興味関心を高められるような何かを、毎回の授業でひとつは出すようにしています。

(兵後)それも、やはりトピックベースの授業展開だからこそだと思います。英語は苦手だけど、社会は好き、芸術は好き、という生徒はいますよね。North Starのテーマの幅広さはさまざまな生徒の「好き」を刺激し、英語と他分野の知識をつなげる思考力を醸成しているように思います。高校からのアカデミックライティングの指導では、社会科や家庭科といった他の科目で学習した知識を織り交ぜながらライティングする生徒もいて、英語をツールとしていろいろな科目を結び付けているな、というのが見えて興味深いですね。

コミュニケーションツールであるからこそ他教科の学びとつなげる意味がある

――だからこそ、鷗友のもう一つの特徴である教科横断型の授業にもつながりやすいんですね。

(後藤)やはり英語はコミュニケーションツールのひとつなので、他教科の内容とリンクしていきます。(参考:横断授業を生む仕組み – 鷗友学園女子の教員間コミュニケーション)

たとえば、高1の地理では「防災」というテーマで英語を組み合わせた授業を実施しました。ここで大切にしたのが、単に防災に関連する英単語を学ぶのではなく、「なぜ英語で防災を学ぶ意味があるのか」という意識づけです。たとえば、「地震の体験がほとんどないイギリスからの留学生が地震に遭遇したとき、どう相手を落ち着かせる?」など、生徒が自分事として必要性をイメージできるような投げかけをします。

生徒に学びの意義が伝わったところで、具体的な授業に入っていきます。英語学習という観点では、ちょうど助動詞を学習している時期だったので、 “You should not go to this path.” “You should avoid this street because something may fall.”など、英語で外国人留学生に説明するという設定で学習内容と掛け合わせました。

こういった横断授業の場合、地理の教員にも英語を使ってもらうのですが、それも生徒には刺激的だったようです。英語科の教員が英語を話す姿は生徒にとっては当たり前になっていますが、英語科以外の先生が英語を話す姿がとても新鮮だったようです。英語が真にコミュニケーションツールとして機能していることを実感し、「こんな伝え方もあるんだ!」「一生懸命に話している姿がかっこいい」と感じたようで、そこで生徒がわーっと沸くんですよ。

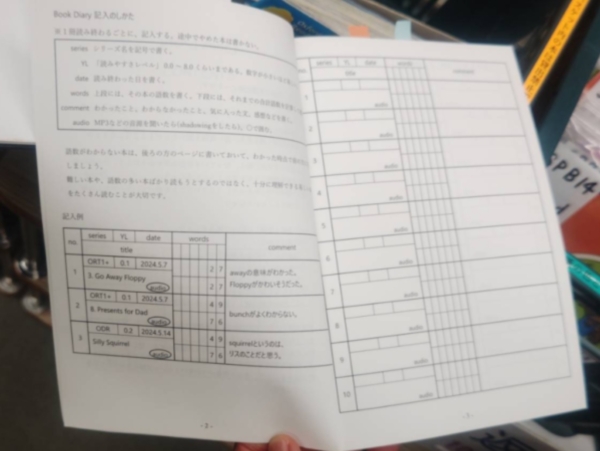

(兵後)他教科の先生が英語に興味を持つ姿勢を生徒に見せてくださっているんですよね。たとえば本校が取り組む多読では、「ブックダイアリー」として生徒が読んだ本や語数、レベルを記録しています。これは生徒だけでなく、教職員であれば誰でも持てるので、他教科の先生や、中1を受け持つことになった先生が生徒と一緒に始めてくださったりします。その姿が生徒のお手本になり、「私も頑張ろう」というモチベーションになっているようです。

多読ルートマップ

ブックダイアリー

――学校全体、そして先生一人ひとりが鷗友の「全人教育・リベラルアーツ」という教育目標を体現されていて、それが生徒の学習意欲を高めているということなのですね。

(後編に続く)

取材・記事作成:小林慧子/編集:早田愛