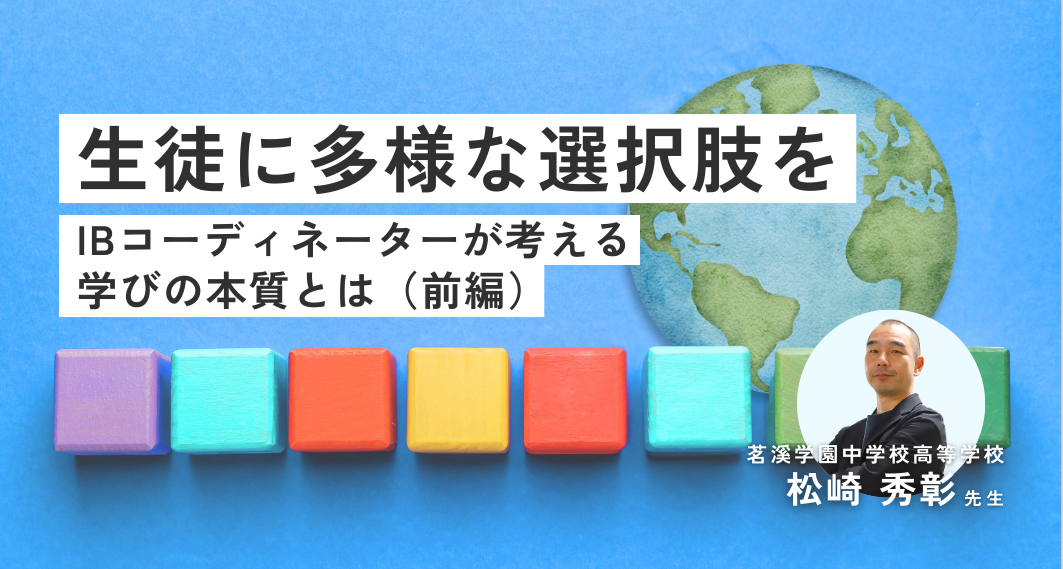

生徒に多様な選択肢を―IBコーディネーターが考える学びの本質とは(前編)

最終更新日:2025年3月14日

「IB学習は語学プログラムではない」と断言するのは、茨城県にある茗溪学園中学校高等学校で国際バカロレア(以下IB)を牽引する松崎 秀彰先生です。

IBとは、未来へ責任ある行動をとるための態度とスキルを身につけさせる国際的な教育プログラムのこと。卒業時には国際的に通用する大学入学資格(IBDP)を与えられ、海外の大学進学への道も開かれます。

松崎先生は、同校にてIBDP(国際バカロレアディプロマプログラム)コーディネーターを務めるかたわら、文部科学省IB教育アドバイザーやIB校認定訪問官、IBワークショップ講師などさまざまなフィールドでIB推進のための活動をされています。

松崎先生の在籍する茗溪学園でIBの導入が検討され始めたのは、日本語でもIB科目の一部を提供することが可能となった2013年のこと。候補校の期間を経て2016年7月に、晴れてIB認定校となりました。フィールドワークや生徒自ら創り上げる行事が盛んなど、経験と学びをつなげ、自己決断力と「挑戦する勇気」の育成を大切にしてきた茨城の名門校がIBを導入したのです。

コーディネーターの松崎先生は「IB教育の方が日本の教育より優れている訳ではなく、学び方の違いがあるだけで、そのような学びの選択肢が学校の中にあることが重要なのです」と言います。

学びの本質とは何か?生徒の学びの選択肢を広げるとはどういうことなのか・・・?松崎先生に聞きました。

「他力本願マインド」と「ショッピングの論理」からの脱却が必要

―――教育において課題だと思われることを教えてください

(松崎)生徒や保護者が「他力本願マインド」と「ショッピングの論理」を持ってしまうことは自己決断力の成長を妨げてしまうと思います。

「他力本願マインド」とは、サポートしてもらわないとうまくいかないという考え方。「サポートが必要である」という前提に立つのではなく、まずは自分で考えて試行錯誤して工夫してみることで「学び方を学ぶ」ことができます。自己決断力をつけるには自己決断の機会と経験が必要です。

また、「ショッピングの論理」とは、オランダの教育学者であるガート・ビースタ氏が提唱する考え方。ショッピングでは、「いかに簡単に、安く、早く、『いいもの』を手に入れるか」が重要です。ビースタ氏は、現代の学習者やその保護者は教育面でもこの思考に陥ってしまっていると言っています。

彼はまた、著書『Beautiful risk of education(教育の美しい危うさ)』で、教育を予め決定された成果を達成するための道具とみなす考え方に警鐘を鳴らしています。教育の不確実性や予測不能性を考慮に入れ、過度にテストのスコア等に注目し過ぎることの危険性を主張しているのです。つまり、レールがすべて敷かれていて、リスクや不確実性がまったくない教育の中から学べることは少ないということです。

私も同意見で、「IBで高得点を取るにはどうしたらいいですか」と質問された時には「高得点を取ることを意識しないことです」と答えています。高得点を意識し過ぎてショッピングの論理に陥ると、過度に「これは必要・これは不要」と考えてしまい、学びがつながらなくなると思うのです。自分で試行錯誤して、工夫して、何かを乗り越えるところにこそ、「学び方を学ぶ」ことの醍醐味があると思っています。

我々は時に、「効率よく」という言葉に惑わされ過ぎて、人から言われたことをそのままやったり、これがいいと言われることを鵜呑みにしてやったりしてしまうことがあります。これは、「学び方を学ぶ」プロセスを他人に委ねて「効率的」にその機会を失い本末転倒だと思うのです。「楽をして得られることはたかが知れている」のではないでしょうか。

私自身、IBと出会って「深い学び」とは一人ひとりの生徒の中でのものの見方や価値観、アイデンティティの変容ではないかと気づき、学習観のアップデートが必要だと思うようになりました。

―――そのような課題を解決するために大切にしている考えはありますか

(松崎)社会構成主義に基づいた、「知識を構築する」という考え方です。社会構成主義とは簡単に言うと、「対話や言語、関係性が現実や世界を創る」という考え方を指します。世の中で「当たり前」「常識」と思われていることでも、多種多様な人間がディスカッションを通して共に意味を創り上げることに価値が置かれます。

生徒を「経験も知識も何も持っていないただの空の箱」と考え、先生の持つ知識を生徒たちに転送するという教育観からの転換が必要です。生徒たちはそれまで生きてきた経験や知識を必ず持っています。一人ひとりの経験や考えをディスカッションに活かし、新たな意味を創り上げていくことが、授業だけでなくその他の取り組みでも大切だと考えています。

自己決断力を身につけさせたい

―――先生の育成されたい生徒像を教えてください

(松崎)自己決断力のある人間を育てたいです。

これは、IBに入る前から繰り返し生徒たちに投げかけ、意識付けを行っています。たとえば、生徒・保護者対象のIBコース説明会では、「生徒本人にIBで学びたいという強い意欲と決意がなければIBの学びは成り立ちません」とお伝えするようにしています。半ば脅しに近いかもしれません(笑)。

というのも、実際にIB DPコースは中学校とは比べ物にならないほど厳しく、難しいのです。卒業生も「IBコースに入ってしまいさえすれば安泰、なんて考え方は間違っている」と口をそろえて言うほど。IBは提出課題がとにかく多く、生徒は常に締め切りに追われている状態です。これが生徒にとってはかなりの負担で、「もうあんな辛い思いは二度としたくない」と言う卒業生も多々います。

高校でどのような学び方をしたいのか熟慮の上、IBコースに進むことをやめる生徒もいます。私はこの決断が悪いとはまったく思いません。これも得た情報をもとにその生徒が下した自己決断の一つだからです。

―――自己決断力を育てるために行っている具体的なカリキュラムを教えてください

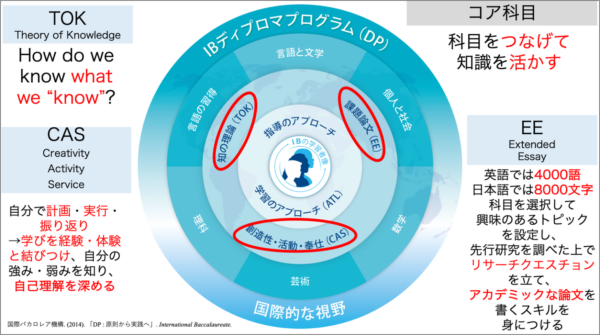

(松崎)IBには、「TOK」「CAS」「EE」と呼ばれる3つのコア科目が用意されています。これらの授業や取り組みを通して自ずと自己決断力が育つ仕組みになっています。

「TOK」では、私たちはどのように「知る」のかを探究することに加えて、「曖昧さや不確実性、さらには理にかなった答えが複数存在する問いに、生徒を触れさせる」ことも目的としています。さらに、自然科学・人間科学・歴史・数学・芸術などの各学問領域の知識の獲得や生産のされ方などの特徴も学びます。

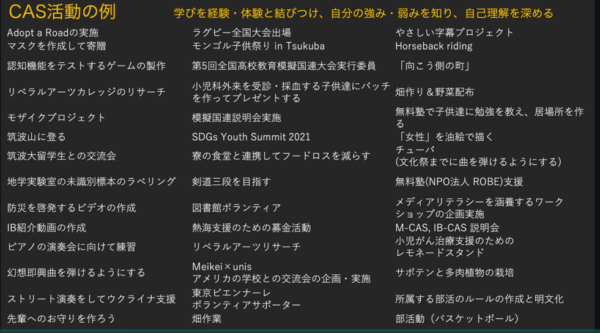

「CAS」とは、創造性(creativity)、活動(activity)、奉仕(service)のこと。生徒たちがコミュニティのニーズを考えるなどして自ら学びを企画・計画・実行し、振り返りを行い、学びと体験をつなげていく取り組みです。

CASの活動は多岐に渡り、下記は一例です。

EEはExtended Essay(課題論文)の略で、科目を選択し興味のあるトピックを選び、アカデミックな論文を書く科目です。ここでは、自律的なリサーチと論文執筆のスキルを養っていきます。

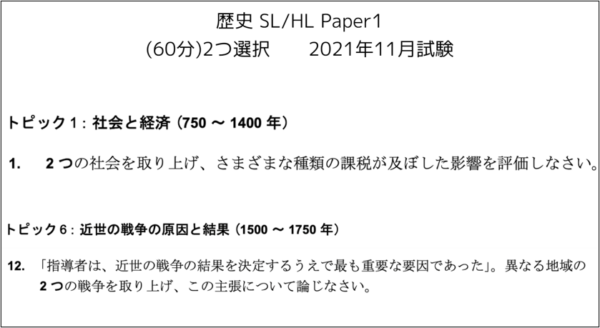

生徒たちはこれらの「コア科目」を核として、6科目を受講します。これらの科目を履修した上でのテストは、知識量があるだけでは解けません。各科目間のつながりを発見し、知識を活かし答えを導き出すことに学びの楽しさを見出す生徒も多いです。

IBではこのように、自身の経験と興味と知識を結びつけて「自分と向き合う」学びが求められ、自己決断力が鍛えられるのです。

―――ほかにIBで身につく力はありますか

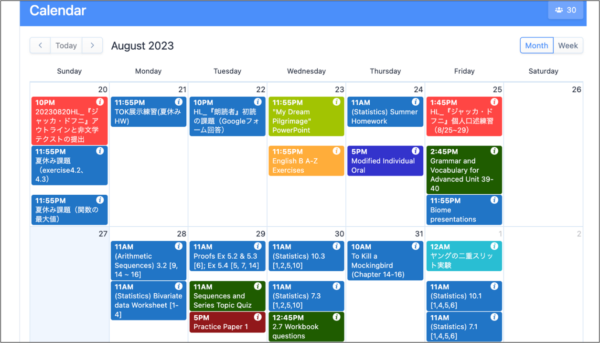

(松崎)IBの「学習のアプローチ」の一つでもある、自己管理スキルです。先述したように、IBでは課題が多く課されます。もちろん課題には締め切りがあり、生徒はいつも課題に追われているのが現状です。

完璧主義の生徒ほど、課題の完成度にこだわり、自分を追い詰めてしまうことも。何事もバランスが大切で、サボるのもいけませんが、無理も禁物。他者からの評価や自分のこだわりも大事ではありますが、与えられた条件や期限の中で自分のベストを尽くし、完璧だと思えなくても、それで良しとするマインドも必要なのです。

睡眠時間を確保し、自分の学び方の特性を意識して、多くの課題を期限内に終わらせられるよう計画を立てること、そして自分の心の限界を超えないギリギリのラインを見極めること。それらの試行錯誤を通して自己管理能力が身につきます。

生徒が出すべき課題の締め切り

また、IBDPコースの卒業生に「IBを通して身につけてよかったと思う一番の力は?」と質問すると、「忍耐力」と答える生徒が圧倒的に多いです。やはり課題の多さや、自分と向き合う時間が長いことからこの答えになるようです。ほかにも、IBを通して「学び方を学んだ」と言ってくれる生徒もいます。IBの知識を構築する学び方を通して、「自分で見つけた答えは一生忘れない」体験を経て、自分の興味を深く探究していくにはどう学んだらよいか、一人ひとり自分なりの学び方を見つけるのだと思います。

後編へつづく

取材:小林慧子・大久保さやか/記事作成:大久保さやか/編集:小林慧子