日本の英語教育は「欧米の後追い」なのか? ― 指導者にとって重要なアプローチとは

最終更新日:2025年5月3日

受験対策かコミュニカティブか。正確性か流暢性か。日本の英語教育の現場では、さまざまなアプローチが混在し、それが学習者の混乱につながっている側面は否定できません。各々の教授法がどのような背景で生まれ、どのように日本に導入されてきたのか。また、これからの時代に指導者にとってどのアプローチが重要なのか。上智大学学務担当副学長の池田 真先生にお話を伺いました。

欧米を起点とする4つのアプローチ

— 日本の英語教育には、欧米で生まれた教授法を取り入れてきたという流れがありますが、具体的にどのようなアプローチが、どのような歴史的背景で発展してきたのか、お聞かせいただけますか

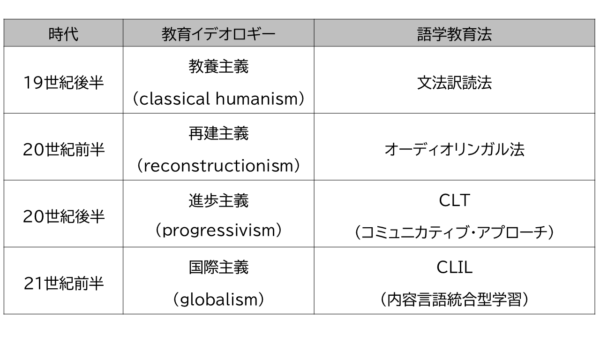

(池田)一番わかりやすいのは、世界の教育観の移り変わりと語学教育法を照らし合わせることです。ジョン・クラークという学者の説を援用すると、以下の4つの教育イデオロギーが欧米で形成・発展してきたと考えられます。

これらは時代ごとに生まれましたが、ひとつが完全に前のアプローチを置き換えるというより、歴史的な積み重ねの中で否定と改革を繰り返しながらも残り続け、日本にも導入されてきました。

— まず、教養主義について教えてください。文法訳読法はヨーロッパで長らく行われてきたと伺いますが、どのようなところから始まったのでしょう

(池田)ヨーロッパでは中世から近代にかけて、ラテン語が学問や宗教の公用語として重視されていました。読み書きを通じて聖書や古典を理解することが知的教養の証とされ、語学教育では文法を体系的に学び、正確に訳すことに主眼を置いた教授法が確立していったんですね。

その延長上で「外国語教育=文法中心・訳読中心」という形が近代にも残り、英語教育にも移行してきました。日本が明治以降に欧米の学問を積極的に取り入れる中で、この方法が「知的エリートの養成法」として導入された、という流れがあります。

— 次に、再建主義と呼ばれるアプローチですが、これはどういうことでしょうか?

(池田)元来は、第一次世界大戦後のヨーロッパで、荒廃した国を計画的に立て直すための学校教育のことでした。ひらたくいえば、国や社会に役立つ人材の養成です。外国語教育も、教養のための読み書きではなく、社会で使えることが目標とされました。それが構造主義言語学(レナード・ブルームフィールドなど)や行動主義心理学(B.F.スキナーなど)などと結びつき、「音声面を重視し、反復練習で正確な文型を定着させる」方法が主流になりました。これがオーディオリンガル法(Audio-Lingual Method)や、パターンプラクティスなどの形で現場に浸透していきます。

つまり「聞いて真似る」「繰り返し訓練する」ことで短期間に必要な会話力を育てようとするわけです。この教授法は軍隊の訓練プログラムなどを通じても成果が示され、一気に欧米で広まりました。

— 進歩主義に基づくコミュニケーション重視の教授法はどのように生まれたのでしょうか

(池田)1960年代後半以降、欧米の教育観に大転換が訪れました。それまでの社会や国のための人材育成ではなく、生徒一人ひとりの個性や心情や主体性を尊重し、学習法も教師の説明を聞く方法から学習者自身で学び合うスタイルが重視されるようになりました。当時として進歩的な発想で、教育の「民主化」を背景に広がっていきました。要はいわゆるアクティブ・ラーニングのはしりです。

語学教育においては、デル・ハイムズの「コミュニカティブ・コンピテンス(伝達能力)」の概念が注目を集めました。また、イギリスや北欧を中心として、「実際のコミュニケーション場面で使えなければ言語教育の意味がない」という考え方が強まっていきます。これがコミュニカティブ・アプローチ(Communicative Language Teaching, CLT)の原型ですね。

この流れは世界に波及し、言語教育では「文法・音声の正確さ」から「意味のやりとり」や「実際の使用場面」を重視する方向にシフトしました。

— 最後は国際主義というアプローチですね。これはかなり最近の話でしょうか

(池田)そうですね。1990年代後半から21世紀にかけて、グローバル化が進む中で「英語は国際社会での協働や問題解決のためのツールだ」という認識が強まってきました。欧米の教育政策でも、21世紀型スキル(クリエイティビティ、批判的思考、コラボレーション、コミュニケーション)を重視し、「英語を使ってグローバル課題に取り組む力」や「異文化理解を通じた共生」を育む方向にシフトしています。これがコンピテンシー理論として各国の教育システムにも取り入れられ、英語教育でも「内容言語統合型学習(CLIL)」「プロジェクト型学習(PBL)」「STEAM教育」「ICT活用」などが融合し、多角的に学習者の能力を伸ばそうとするアプローチが注目されているんです。

その上で、いま日本ではこの4つのアプローチが混在し、多かれ少なかれすべての学校で行われているんですよね。

— 欧米の歴史的経緯を中心に伺うと、それぞれのアプローチが独自の目的や背景をもって生まれてきたのがよくわかります。ところで、なぜこの4つは混在し続けているのでしょうか

(池田)いってしまえば、それぞれ長所と短所があるからです。文法訳読法は、やはり日本人にとって英語を理解して身につける1番近道ではあるんですよ。ただ、読み書きには優れますが口頭コミュニケーションには弱い。一方、オーディオリンガル法は発話訓練に長けています。買い物するとか、レストランで注文するなどの決まったシーンについては、パターンプラクティスが早い。ただし、場面を離れての応用力が不足しがちです。コミュニカティブ・アプローチはやり取りに強い反面、文法や正確さがおろそかになる可能性があります。また、国際主義的なプロジェクト学習は総合的な力を養えますが、導入コストや学習時間の確保が課題になることも。

つまり、どの方法も一長一短があり、「学習者の目的や状況」に合わせて補完し合うのが理想です。生徒からすると、実は4つの学び方すべてを受けたほうが、英語力は伸びるんですよ。なのでそれぞれの先生が得意のやり方でやればいいんです。結局のところ、やり方よりも、その先生自身がしっかりとした英語の授業をやることが大切なのかもしれません。

時間がない人こそ「文法を先に押さえる」べき理由

— 4つのアプローチをご紹介いただきましたが、これらには順序性や依存関係があるのでしょうか。たとえば「文法がベースにあって、そこに他の要素を載せていく」ほうがよいのでしょうか。それとも4つは互いに独立していて、どこから始めてもよいのでしょうか

(池田)まず、英語に無制限に触れられる時間がある人なら、順番は気にしなくて問題ありません。4つのアプローチを並行して取り組んでも、自然に身に付く可能性が高いんですね。

実は私、自分の子どもでちょっとした「実験」をしたんです。文法を明示的に教えずに英語を身につけさせることはできるのか、という試みですね。具体的には、生まれたときから英語の絵本を大量に読み聞かせたり、CDを聞かせたりといった「文法訳読なし」の環境を与えた。すると、5~6歳の頃にはかなり自然な英語を話せるようになっていました。もちろん、言語適性があったという部分も大きいですが、時間や環境が整えば、文法を意識的に学ばなくても習得できるのは確かです。

ただ、多くの学習者にとっては「小さい頃から英語漬けにする環境」は難しいですよね。日本の中高生や社会人は、英語に無限の時間を割けません。その場合、まず「いい先生に文法をしっかり教わること」が近道だと思います。文法を理解していると、インプット(読む・聞く)の段階で構造に気づきやすくなりますし、その後のアウトプット(話す・書く)を試すときにも「どう組み立てればいいのか」の手がかりになります。だから、時間がない人ほど、演繹的な文法学習を取り入れたほうが効率がよいんです。

文法は、言語習得においては言葉を生み出す力そのもの。母語だろうが外国語だろうが、結局は大量のインプットがあれば、暗示的にそのルールが頭に入ってくるんです。しかし、普通の環境ではそれをやる時間がないから、明示的なやり方、つまり宣言的知識としての文法を先に学んで、それを繰り返していくことで、最終的には手続き的知識に変わっていく。それが早道なんですよね。ただし、文法は近道ではあるけれど、本道はできるだけ多くのインプット、アウトプット、インターラクションを行うことです。

よい先生が文法を教えると、明示的に学んだ知識が暗示的な知識に変わるのが早い。だけど、本質がよくわからないまま、ひたすらドリル問題をやっていても、なかなか変換されない。そこがポイントです。

文法を教えるのが上手な先生とは?

— ここまでいろいろとお話を伺いましたが、先にお話を踏まえて「文法を教えるのが上手な先生」とはどのような指導者なのでしょうか

(池田)ひとことでいうと、学習者のワーキングメモリを消耗させすぎないように、教える内容や順序をコントロールできる先生だと思います。

文法に限らずですが、学習っていうのは全部ワーキングメモリで行われますよね。新しいことを学ぶとき、人間は必ずワーキングメモリを使う。そこから慣れて長期記憶に移っていくのが「学び」というプロセスなんです。自転車に乗るときがわかりやすいですよね。最初は「バランスどう取るの?」「ペダル踏むと前に進むんだっけ?」「ブレーキのかけ方は…」と、いろいろパニックになります。ところが、繰り返していくと何も考えなくても乗れるようになる。これは言語も同じで、最初はワーキングメモリを使って必死に文法を処理していても、慣れてくると手続き的知識として自動化されるわけです。

ワーキングメモリを消費する原因は2つあって、ひとつは学ぶ内容そのものが本質的にもっている難しさ。もうひとつは、教えるときの説明や教材が無駄に複雑で、学習者の脳に余計な認知負荷をかけてしまうことなんです。これはジョン・スウエラーの「認知負荷理論」による説明です。

文法指導の話に戻ると、前者は変えられないけど、後者は先生がコントロールできる。たとえば『現在完了』や『分詞構文』って、もともと英語としての概念的な難しさはあるんですが、そこにさらに細かい書き換えや訳し分けを一度に盛り込むと、学習者のワーキングメモリがパンクしてしまいます。それを避けるためには、たとえば分詞構文であれば「付帯状況を表している構文だよ」っていう幹を見せてあげればいい。それで十分に消化できるようになったら、あとで書き換えとか訳し方を教えればいいんです。

そもそも、英文法の幹の部分って実はそんなに難しくないんですよ。ヨーロッパの言語の中で1番単純化されているといわれているくらいで、本質がわかると「この文法概念はちゃんと扱わなきゃいけないけど、ここは削ってもいいかな」という取捨選択ができるようになります。

要は、「いまはこれだけ知っておけばいい」っていう範囲をしっかり設定してあげることが、文法指導では大事ですね。全部わかっているから、これも教えなきゃ、あれも示したほうが親切かな…って、つい盛り込みすぎる先生がいるじゃないですか。でも、それは学習者の脳にとっては負荷が大きい。だから、要点をしっかり絞って、「いまはここだけわかれば大丈夫」って伝えられるのが理想ですよね。幹を理解してもらったら、そこに少しずつ新しい情報を載せていけばいい。そうすると自然に文法が定着しやすいんです。実はいま、そういった指導に役立つ文法書を執筆中です。

— 新しい文法書、楽しみです!ぜひまた弊社メディアでもご紹介させてください。本日はありがとうございました!

(取材・記事作成・編集:小泉純)

関連記事

▼「CLIL」に関連する記事

・河野 容介先生/学習院女子中・高等科

生徒が主役のCLIL授業 英語ニュースを扱った「シンブリオバトル」とは

・松岡 智恵先生/フェリス女学院中学校・高等学校

生徒がもっと考えるには? 諸問題を自分事として落とし込む、教科書本文を用いたCLIL授業の実践

・細 喜朗先生/早稲田大学本庄高等学院

文面の奥底に沈む「コアメッセージ」を探究! CLIL授業実践で生徒の知的好奇心と探究心を育むには?

・岡田 直也先生/純真高等学校

現代社会が求めるスキル習得に絶好!CLIL×TBLT型探究授業実践と入試対策を両立する授業デザイン

・山下 真一先生/福岡女子商業高等学校

探究学習とCLILをコラボ! 学校行事と英語をつなぐ実践的な授業とは?

・鯉渕 健太郎先生/横浜女学院中学校高等学校

【内容×言語で効果倍増!】CLIL実践のヒント