【年末緊急会議】〜 理想が高すぎて実施困難?! 〜新学習指導要領を英語科で実現するコツ

最終更新日:2022年4月28日

幼稚園から高等学校までのカリキュラムの基準として、学習指導要領というのは社会のニーズや時代の変化に沿って約10年ごとに改訂されております。そして今回の新学習指導要領というのは小学校だと2020年、中学校は2021年そして来年度の2022年度では高等学校が全面的に実施されていきます。

今回のセミナーでは「〜 理想が高すぎて実施困難?! 〜新学習指導要領を英語科で実現するコツ」と題して、岬町立岬中学校の信田清志先生、山脇学園中学校高等学校の高瀬聡伸先生に、新学習指導要領を実現させる授業づくりのコツや、以下の問題に対する向きあい方についてお伺いしました。本記事ではセミナーの内容を再構成して信田先生の「新学習指導要領」についての解説をお伝えします。

■異文化を持つ者同士で、どうやって答え作っていくか

司会:指導要領が変わったそもそもの背景をあらためて教えて下さい。

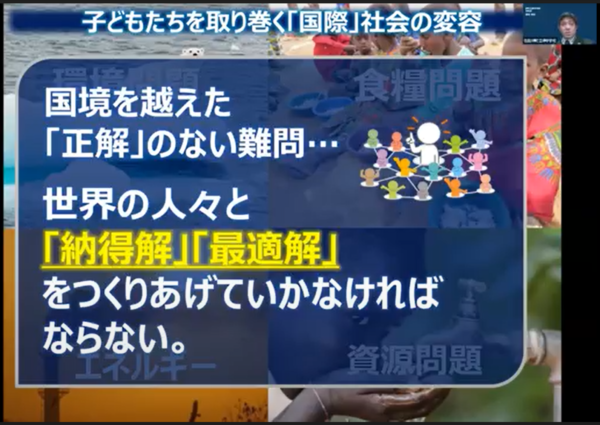

信田:今の学習指導要領というのは、2030年の社会の状況に対応できる子供たちを育むという目的で作られました。例えば「国際」という言葉は私が若い頃はほぼ「インターナショナル」だったんですけれども、いつの間にやら「グローバル」という言葉が出てきました。インターナショナルっていうのは、インターとナショナルで二つの言葉からできてまして、国と国との間柄とか、組織と組織の間柄ということ。例えば2回の大きな戦争や、米ソのどちらに所属するかというのがインターナショナル的な世界観です。一方、そのようなゼロサムゲームではなく、もっと全体最適で考えましょうというのがグローバルの世界観です。例えば環境問題や食糧問題、エネルギー資源問題ってのは国境を越える問題で、地球全体での協調なしには解決しません。インターネットを使えばいまやってるこのセミナーもブラジルからオンタイムで参加できるということを考えたときに、多様な人たちと議論していきながら、納得解を作っていく能力を持つ必要があるんじゃないかと。このような背景を踏まえ、本当に今のやり方や考え方が正しいのかと。改めて答えを覚えるんじゃなくて答えを作り上げるっていうこと、しかもそれは異文化を持つ者同士で、どうやって答え作っていくの?っていうことをできる子供たちを育みましょうっていうのが今回の指導要領の考え方の基礎にあります。

具体的には、知識技能をただ知っているだけじゃなくて、実際に生きて働くようにすること。この未知の状況に対応できる思考力・判断力・表現力を育成するために生きて働く知識技能を習得する。そしてそのことを自分だけではなくて社会とか世界に活かしていきましょう。これは最初お話した中で、これから子供たちが直面するグローバル化社会の中での諸問題に対応するときに必要なマインドセットになっていきます。だから今回の指導要領には、今の現行の指導要領は小中ですけども、3つの観点というのが設定されています。

■”Yes, I can.”と自信をもっていえるか

司会:外国語教育における変化についてはいかがでしょうか。

信田:「話すこと」の部分で言語活動、つまりコミュニケーション、言語を使って相手とやりとりする活動が求められたり、語彙数の増加であったり、新しい文法事項が入ったりっていうことはもう既に中学校の先生方はご存知だと思います。

それ以上に特筆すべき変化としては、学力をスコアではなくバンドスケールで表すことになりました。考え方のベースになっているのは、CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)で、要は外国語を使ってどういうふうなことができますかっていうことを、スイミングの級みたいに表現します。例えば、1級やったらバタフライとか5泳法ができる、4級やったらバタフライできないけど4泳法ができる。同じように、C2の人はこんな場面でこんなことができる、というグレーディングをしていくことで、それぞれの外国語の能力を見ていきましょうというのがCEFRの考え方です。

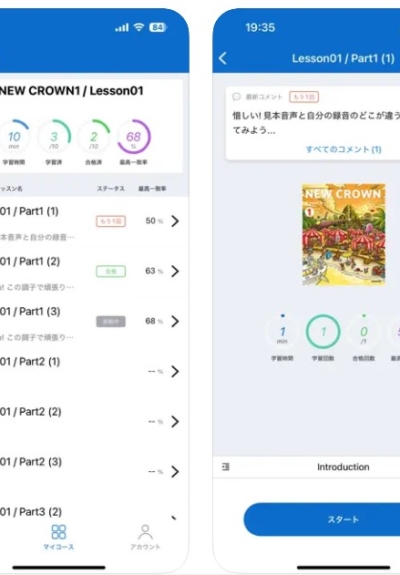

このようなCan-doという基準を取り入れることは、学校を3年生で卒業するときの成果を「教科書が3冊終わりました」ではなく、「どんな場面でどんなことができるようになったか」で捉えようということを意味します。さらに、生徒が目標とするCan-doに対して、”Yes, I can”と自信を持って言えるようにならなければ意味がないということを吉田健作先生は言ってます。例えば、道案内をすることができるっていうCan-doがあったときに、それに対して子供たちが、”Yes, I can.”ってことをちゃんと自信を持って言えるようにすることが大切だと、つまり子供が自分でできるっていうふうに感じないといけない。ということは、実際に使えた、言語を使った活動、コミュニケーション活動をやらないとYes, I can.って言えないですよね。

ではそんな状態をどのようにして作っていくか、例えばLarsen-Freemanが提唱した”Three Dimensions of Grammar”というフレームワークが使えます。このフレームワークでは「形式」と「意味」と「場面」を三位一体で扱います。例えば”Hello”というのは「こんにちは」という意味ですが、本当にそうでしょうか。道端で倒れている人に”Hello!Hello!”と言えば、”大丈夫ですか”っていう意味になりますよね。Helloっていう形式の意味は、場面によって大丈夫ですかって意味なるし、電話やったらHelloって言ったら、どうしたん?とか、という意味になることもありますよね。我々が今まで学んでいた英語教育の中では「形式」と「意味」だけで終わっていたところに、ちゃんと「場面」を入れてください。っていうことを意識するだけでも”Yes, I can.”につながる授業になるのではないでしょうか。

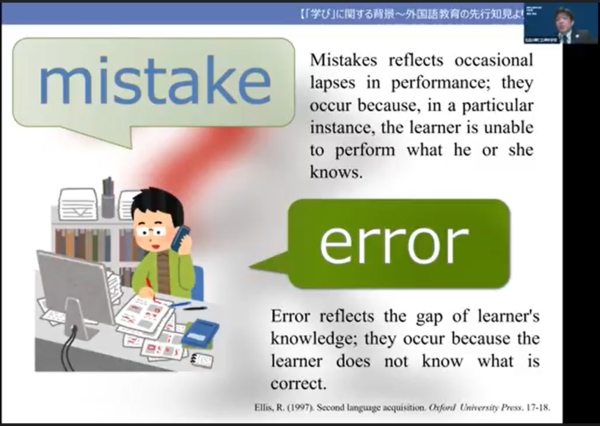

もう1点、重要なポイントがあります。そんな言語活動をしていたら、子供たちは確実に2つの間違いをします。mistakeとerrorです。ではmistakeとerrorの違いって何なんでしょう。この間違い方によっては、子供たちへのアプローチの仕方が変わります。mistakeはミスをテイクするっていう意味で実際活動していて起こすものです。知ってるんだけど間違えてしまう状態。例えば三単現のsがたまたま抜けて、He play tennis.ってついつい言ってしまった。これはミスをテイクした状態です。こういうとき教師はOK, He plays tennis.っていう形で間違いを、例えば強く読んだりゆっくり読んだりすることで気付かせながら、せやせやHeやったらsつくんやな、っていう形で修正をかける。口頭での修正をリキャストと言いますけども、こういうリキャストをかけていきます。一方で、そもそも三単現のsを知らんかったらerrorっていうものになりますので、もう一度そのルールをきちんと説明するということが大切になります。つまり教師は子供たちが言語活動をしている間はmistakeしてへんかなerrorしてへんかなっていうことを見ていって、その場でフィードバックをしていく立場になってきますよね。逆に子供たちも自分たちがペアでやってるときにお互いにmistakeとerrorを修正したり、やりとりできたりするっていうことをしていけば、子供たち同士の知識もさらに深まっていくし生きて働く知識技能になっていきますよね。

■我々自身が変わっていかなければならない

司会:新学習指導要領について、「カリキュラムが消化できない」「教員側が対応できない」などの不安も教員から寄せられています。

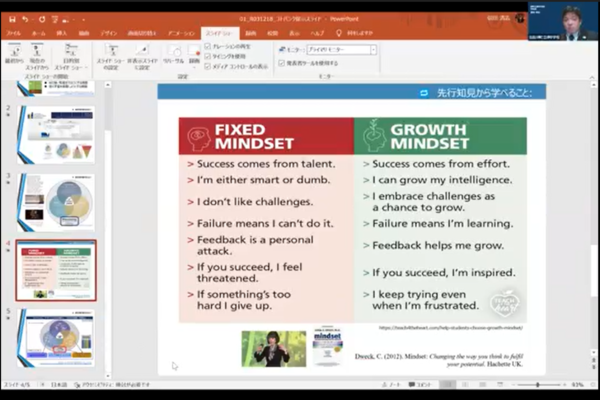

信田:当然の反応と思います。正直、学習指導要領が目指している授業観というのは、誰もそんなものを受けたことないんでね、作っていかなあかんのですよ。教師こそが新しい指導観とか、教育観のもとに授業作りあげなあかんもんで、そこが辛いんですよね。でも、この予定調和じゃないっていう部分は、まさに新学習指導要領の肝と同じですよね。答えを覚えるんじゃなくて答えを作り上げていかなくてはならない。そこは、教員自身も生徒と同じようにチャレンジすることが生徒への共感につながります。また、さきほどのmistakeとerrorのように、教員にもmistakeは必ず起こります。間違いながら語学を学んでいくように、失敗しながらも次につなげていくようなグロースマインドセットを、まずは教員自身が持つことが重要です。

グロースマインドセットはキャロル・S・ドゥエック っていうスタンフォード大学の教授が提唱した考え方で、何かできる子がおったときにそのできる理由を才能のせいにしたらあかんと。才能にしたらこれフィックスマインドセットっていうて、できる子はずっとでき続ける、できひん子はできひんという固定概念になってしまうと。じゃなくてグロースマインドセットっていうのは”Success comes from effort”で、努力してるからできるようになるんやっていう心持ちを子供たちが持つように教師は取り組んでいかなければならないと。フィックスマインドセットだと”Failure means I can’t do it.”ですが、そうではない”Failure means I’m learning.”という発想に我々自身が変わっていかなあかんと思います。