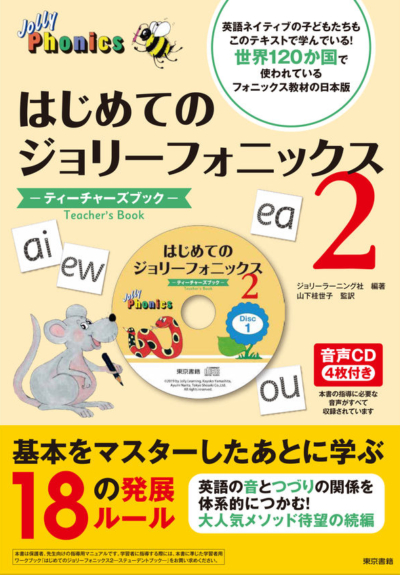

はじめてのジョリーフォニックス

最終更新日:2022年5月26日

- おすすめしたプロフェッショナル

-

石田 直也 / 青翔開智中学校・高等学校 教諭

はじめてのジョリーフォニックス

東京書籍

はじめてのジョリーフォニックス2

東京書籍

- 石田 直也

- 青翔開智中学校・高等学校 教諭

プロフィール

大学在学中、オーストラリアにてDiploma of TESOL取得。その後現地語学学校にてインターン。帰国後『ベーシックジーニアス英和辞典第2版』(大修館書店)の発音部分を監修。現在は、青翔開智中学校・高等学校高等部に所属。高校1年生の担任を担当。 …