発音記号を羅針盤に 高校教師が現場で探究する英語教育の道筋

最終更新日:2025年5月2日

20年以上にわたり英語科教諭として公立高校の教壇に立つ、堤 ちひろ先生(箕面高等学校)。堤先生が英語教育において力を入れているのは「発音記号」の指導です。一見地味な存在に思える発音記号ですが、先生にとっては生徒の英語学習を支える重要な羅針盤となっています。独自の英語指導法を実践されている堤先生に、授業の内容や進め方を伺いました。

辞書と発音記号の理解があれば自分の力で学べるようになる

—— かなりお忙しい毎日だとお聞きしていますが、週の授業数はどれくらいですか?

(堤)2023年度の授業は週18時間で、英語コミュニケーションも担当していました。2024年度は1年生の担任として「論理・表現Ⅰ」を担当しています。普通科が40人4クラス、グローバル科は少人数制なので20人2クラス。合計200人の生徒を指導しています。英語とは別に探究の授業も担当しているので、週13時間の授業を受け持っています。

—— それだけ多忙な中で、先生は発音記号を重視した独自の指導をされていると伺いました。きっかけは何だったのでしょうか?

(堤)最初に赴任した高校は、いわゆる教育困難校でした。そこで先輩の先生から「文法が苦手でも、音声の理解にはレベルの差がそれほどない」と言われたのがきっかけです。私自身、発音には苦手意識があったので、英語サークルに参加して発音記号の重要性を学びました。発音記号を理解して発音することで、意味が正確に伝わることを実感したんです。

—— たしかに、発音によって意味が大きく変わる単語もありますよね。

(堤)そうですね。たとえば、allowを「アロウ」と発音したり、warを「ワー」と発音したりする生徒は珍しくありません。私自身も発音記号を学ぶことで、正確な発音を意識して指導するようになりました。一見難しそうな単語でも、音のつながりを意識すると単語を覚えやすく、発音できるようになるんです。

その後、異動した先で「発音記号を知っていますか」と生徒に尋ねると、進学校でも多少知っているぐらい。「発音記号どおりに単語を読んで」と言っても読めない、アクセントが違うところにきている、そういった生徒が多かったです。近年は発音・アクセントが入試でも問われなくなり、重要度が下がりつつあるのかもしれませんが、英語圏では発音次第でどういった教育を受けてきたか、判断されます。辞書と発音記号の理解があれば卒業後も自力で語学を勉強できるように、どの学校でも発音記号の指導をするようになりました。

「分かったつもり」で終わらせず、繰り返し実践することで身につける

—— 生徒さんたちは、発音記号の指導に戸惑ったりはしないのでしょうか?

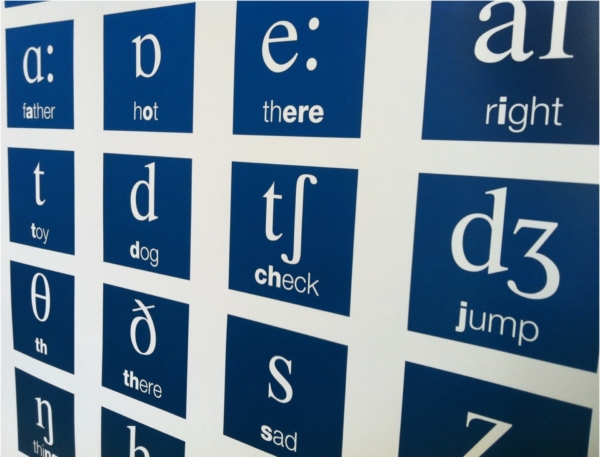

(堤)最初は戸惑う生徒もいますが、私がリードする形で進めていきます。たとえば、教科書に載っている国際音声記号(IPA)の基本的な母音をひととおり示し、曖昧母音[ə]はスペルを見れば判断できると説明する。母音に関しては、それだけでほぼ終わりです。子音も[s]と[z]、[ʃ]と[ʒ]、[tʃ]と[dʒ]など、関連付けてシンプルに教えます。生徒も覚えることが多すぎると脱落してしまうので、こうした発音記号の意味と、あとは「母音はローマ字読み、子音はアルファベット読み」という基本ルールだけを伝えています。

—— 授業の中ではどのようなワークがあるのでしょう。

(堤)まず、年度当初に主要な発音記号をまとめたプリントを生徒に1枚配り、そのプリントを参考にしながら発音記号を自分で読んでいくように指導しています。そうすれば、1学期間のうちに、生徒たちが自分自身で発音記号を読み解き、読み方を推測する力がつくようになります。

あとは教科書の端に載っている新出単語を毎回自力で読ませていますね。かなり特殊な発音の単語は私から紹介しますが、基本的に私は読みません。生徒全員が順にリーダーとなって読み、それに残りの生徒が続く。大きな声で発音することを苦手とする生徒もいますが、実践しないと身につかないので。半ば強制的に読ませていると読むことに慣れていきます。「分かったつもり」で終わらせず、スペルと音を結びつけて理解することが重要です。

本来なら、生徒一人ひとりの課題を把握して、個別に指導をしたいところですが、なかなかそうもいきません。発音の重要性を一番よく分かっているのは生徒たちなので、私の指導だけではなく、生徒自身も最適な読みにたどりつくために努力をします。山積する日々の業務だけで精一杯というのは私だけではないはずです。ですから、最小限の内容を繰り返し行うことで最大限の効果を引き出す授業を目指しています。

世界を広げる情報に触れることが主体性につながる

—— 他に授業で意識されていることはありますか?

(堤)教科書の内容だけでは、どうしても生徒たちの学習意欲を高めるのが難しいというのが課題です。最近は全体的に無難な内容になってきていると感じます。以前は、星野道夫さんや中村哲さんの話など、生きていくとはどういうことかを考えさせてくれる良い教材がありましたよね。リーディングでおもしろい話題が出てくると生徒の反応も良いので、自分が感動したトピックや関心を持ってもらえそうな題材は、教科書以外のものでも積極的に授業に取り入れるようにしています。

たとえば、世界の出来事を題材にすることで、英語学習の意義をあらためて認識させることができます。先日はNHKの「国際報道」を教材として使い、パレスチナ人の権利を訴え続けたガザ地区出身の詩人、故リファアト・アルアリイール(Refaat Alareer)さんと、ウクライナの最前線で取材を続ける若い日本人記者、寺島朝海さんを紹介しました。生徒たちは映像を見て、二人が語る言葉とその背景を理解しようとしていましたね。授業を機に「自分が見る機会のなかったものを見られた」と、気になった映像を探して見たという生徒もいました。

—— 生徒たちが主体的に学ぶ姿勢を大切にされているのですね。

(堤)はい。それに、中等教育、高等教育でこうした社会的なメッセージや命の重さといった普遍的な価値に触れることは大切だと思うんです。日本で暮らしていると、たいてい穏やかな幸せの中で生きていられるけれど、社会を広く捉えると、悲しいことや辛いことも多い。一人ひとりが心のバランスの軸みたいなものを持たないと、健やかに生きにくいという思いが、コロナ禍以降、より強くなりました。もちろん伝える際は日本語でも良いのですが、英語のほうがよりストレートでオープンだと思います。

—— 堤先生は、生徒たちにどのような英語力を身につけてほしいと考えていらっしゃいますか?

(堤)私のゴールは、生徒たちがペーパーバックや新聞などを、自分の興味関心に応じて読めるようになることです。私は小説を読むのが好きなので、生徒たちにもその喜びを味わってほしいですね。春の課題には、小泉八雲の短編「ゆきおんな」を紹介したのですが、原著ならではの深みがあります。そうした文章に多く出会うことで、自分の伝えたい意味を的確に伝えられるような英語力を身につけてほしいです。

大学に入れば論文を読む必要も出てきますし、英語で書かれた情報にアクセスする能力は不可欠です。それに、読む力がつけば、自分の意見を発信することもできるようになります。英語が理解できれば、世界が広がるということを伝えたいですね。

(取材・編集:小林慧子/記事作成・構成:吉澤瑠美)