学習を「楽習」に! 英語苦手教員が実践する小学校低学年からの「楽しい」英語教育とは

最終更新日:2025年4月1日

2011年度より、小学校5・6年生を対象に始まった「外国語活動」。2020年度に「教科化」され、3・4年生対象の「外国語活動」も加わりました。小学校での英語教育が進む一方、英語が専門でない教員が授業を担当しなければならない厳しい現実があります。

英語が苦手なことは、逆にメリットやと思います――。

そう語るのは、大阪市立豊崎小学校の松下隼司先生。専門は美術でありながら、7年間にわたり毎年、担当クラスの英語教育を担当してきました。学習ではなく、楽しく学ぶ「楽習」をモットーに、独自の工夫を凝らしながら実践する英語教育の内容と、教員としての想いについてお話を伺いました。

学級を「楽級」に、学習を「楽習」に、学校を「楽校」に!

――英語教育には、いつから携わっていますか?

(松下)2017年から携わっています。大阪市の取り組みである「小学校低学年からの英語教育」が、2016年から段階的に始まったことがきっかけです。以来、担当クラスで英語の授業をしています。現在は小学2年生を担当していますが、小学2年生でも英語教育がカリキュラムとしてあり、実施しています。

――「小学校低学年からの英語教育」は、中学年・高学年の英語教育と何が違うのですか?

(松下)「授業」として時間は確保されないので、隙間時間に実施します。中学年の3・4年生は週1コマ、高学年の5・6年生は週2コマの授業時間内で行いますが、低学年の1・2年生は短時間学習で、いつ行うかは学校に委ねられています。豊崎小学校では、朝の時間・給食と5時間目の間といった隙間時間を使ったり、掃除の時間を英語教育に充てる日を設けたりして、合計で週45分程度の学習時間を確保。教科書を使用するのは小学3年生からなので、低学年のうちは自治体の教材などを使って実施しています。

――松下先生が、教育で大切にされているのはどのようなことでしょうか?

(松下)楽しくやりたいですね。「やらなあかんやろ!」と義務や決まりを押し付けてギチギチやるよりも、子どもは楽しいからやるんですよね。なので、学級を「楽級」に、学習を「楽習」に、学校を「楽校」にしたい。「楽しさ」を重視し、子どもが主体的に取り組める工夫を心がけています。

英語の授業も、「楽しくやってたら、喋れるようになってた!」が理想だと思っています。今や海外からたくさんの方が日本に来られているので、日本にいても人種の多様性を感じています。子どもたちには、その多様な社会のなかで、いろいろな人と仲良く協力する担い手になってほしいです。小学校という段階では、そのきっかけ作りを大切にしています。

親しみやすいトピックで英語との距離感を縮め、学ぶハードルを下げる

――松下先生は英語が専門ではないですが、その点での苦労はありますか?

(松下)僕は美術が専門で、英語に対して苦手意識があるんです。けれど、それが「メリットやな」と思っています。苦手だからこそ、どこにストレスを感じるのか、子どもと同じ視点に立ち、どう工夫したら楽しくなるかなと考えて授業を組めるんです。

――児童にとって、英語を学ぶことへのハードルは非常に高いように思います。ハードルを下げるための工夫を教えてください。

(松下)英語の授業は、他教科の授業と少し雰囲気が違うと思うんですよね。なので、授業の受け方をデモンストレーションします。ALTに授業を進めてもらい、僕は子どもの席に座ります。大きくリアクションをしたり、質問をしたり、ノリの良さを見せたりするんです。すると、子どもたちは「そんなに楽しんでいいんや」「聞いていいんや」「気軽に日本語も喋ってるやん」と、授業の受け方をイメージでき、心のハードルが下がる。

いきなり英単語を目にしたり、書く作業をしたりとなると、子どもにとってはハードルが高いです。なので、文字を見せる前に、目と耳から情報を入れ、「楽しい」という気持ちづくりを心がけています。たとえば、英語のプリントを配る前には、ゲームをしています。代表を1人決め、プリントに載っている英単語のジェスチャーをしてもらい、クラスのみんなで当てるんです。ジェスチャーが難しかったら、黒板に絵を書いてもらうこともあります。以前は、そのままプリントを配っていたんですけども、子どもたちは「書くんや…」「うわ、何この単語?」と構えてしまい、全員が喜んでくれる感じではなかったんです。こうやって楽しい体験で子どもの興味を惹きつけてから、英単語とつなげてあげると、文字に対するハードルがぐっと下がり、無理なく情報が入っていくんです。

言語中心の勉強になってしまうと、どうしても難しさを感じる子どもはいるので、異文化理解に関する知識を紹介するようにしています。たとえば、ハンドジェスチャーは、国によって意味が異なりますよね。「ピース」はギリシャでは侮辱の意味がありますし、フランスでは、「オッケー」を相手に向けると「無能」と捉われてしまうんですね。

クラスには、日本以外のバックグラウンドを持つ子どももいるので、逆に僕が教わることもあります。小学校だと、ついふざけて中指を立ててしまう子どもがいるんですが、「立てていいのは親指と小指だけやぞ」って教えたことがあるんです。「親指は“Good”やし、小指は『好きやろ』っていう意味やで」と。そうしたら、中国出身の子どもに注意されたんです。中国では、小指は一番短いから劣っている指、つまり「あなたは出来が悪い子」という意味だったんです。食文化に関することも、子どもたちは興味を持って聞いてくれます。たとえば、日本は給食を残したらいけないというのが一般的ですが、中国では全部食べたらいけないそうです。「足りないよ」という意味になるみたいですね。このように、子どもたちにとって親しみやすいトピックを取り入れることで、「英語」という言語を少しでも身近に感じてもらえるよう工夫しています。

――児童が取り組むアクティビティも、さまざまな工夫を凝らしていると聞きました。具体的に教えてください。

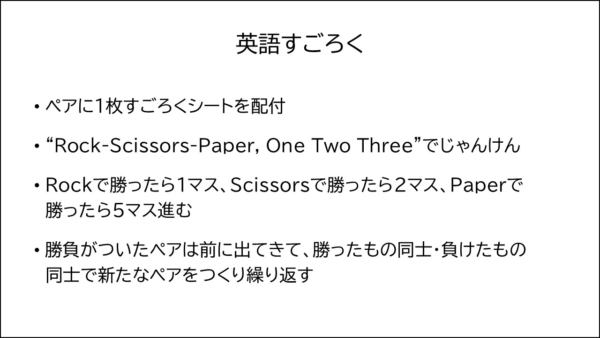

(松下)「教える」となると、どうしても教員と子どもとのやりとりが多くなってしまいます。なので、子ども同士のコミュニケーションが生まれるアクティビティを意識して組んでいます。子ども同士で楽しくできたほうが、英語の垣根も低くなるし、発話の機会も多くなるからです。子どもたちに好評なのが「英語すごろく」です。教材は、株式会社サクラクレパスの「外国語活動関連教材ダウンロード」を使用しています。すごろく以外にも、楽しく学べる教材が多くありますので、よくお世話になっています。

はじめは、サイコロでやっていたんですが、すぐ終わっちゃうんですよね。そこで、英語を発話する意味でも“Rock, Scissors, Paper”に変更しました。「Rockで勝ったら1マス・Scissorsで勝ったら2マス・Paperで勝ったら5マス」と追加のルールを設けることで駆け引きが起きるので、子どもはさらに一生懸命に取り組むんです。実際の様子を見ていると、うまく喋れなかったり、聞き取れなかったりしたときに、子ども同士で助け合っているんですよね。僕に教わるよりも、ずっといいなと思います。

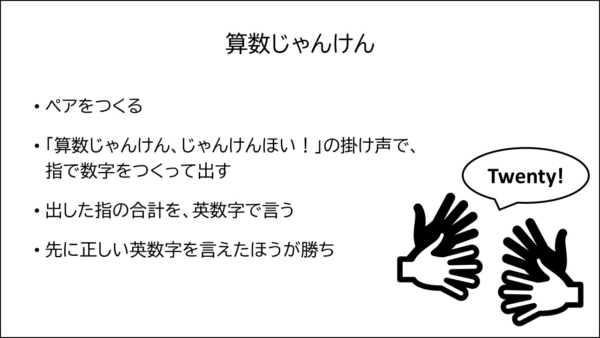

2年生に好評の「算数じゃんけん」は、OneからTwentyまでの英数字を練習できるアクティビティです。日本語でやると、算数が得意な子が勝っちゃうのですが、英語でやると勝てる子が変わるのでおもしろいですよ。

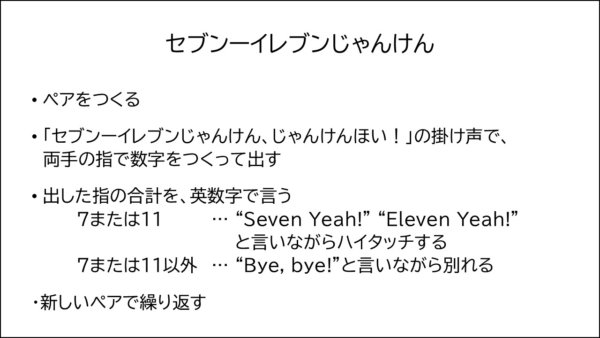

「算数じゃんけん」の進化系で「セブンーイレブンじゃんけん」も、特に子どもたちが楽しんで取り組みます。もともと、日本語でやっていたゲームを英語に置き換えることで生まれたアクティビティで、子どもは楽しみながら数字を言えるようになっています。

英語教育は、学級経営や働くモチベーションにも好影響

――英語教育を担当するようになって、新たな気付きや発見はありましたか?

(松下)英語教育に携わることは、学級経営にも役立っていると思います。「英語やったらチャレンジしてみようかな」と、子どもが前向きに挑戦する姿勢が、より見られるようになりました。そして、英語特有のテンションが、楽しい雰囲気を作り出す手助けになっています。たとえば、日本語で「何食べたい?」「アイスクリーム食べたい」などの会話は全然つまらないかもしれないけれど、英語だったら楽しい雰囲気になるし、賢い感じが出ますよね(笑)。

また、子どもを見ていると、九九ができるようになる、漢字が書けるようになるのと同じように、あるいはそれ以上に英語が喋れるようになることが大きな自信になっているように思います。英語に対する憧れが強く、少しでもできるようになると自信になるみたいですね。その姿を見て、親御さんも喜んでくださいます。英語教育って、僕みたいに苦手意識があるとつい逃げがちですが、しっかりと取り組むことで、「この先生でよかった」と思ってもらえる大きなきっかけにもなるなと思いました。もちろん、子どもや親御さんに喜んでもらうことが1番の目的になるのは良くないと思いますが、喜ぶ姿を見られることは、教員としてのモチベーションにつながります。

――今後の展望についてお聞かせください。

(松下)演劇的手法を取り入れた授業に挑戦したいです。実は、2024年に俳優の近藤芳正さんを迎え、「演劇的手法×授業」をテーマとした教員や俳優たちによる劇団(コンチャン劇団)が立ち上がり、所属しています。授業に演劇のノウハウを活用することで、子どもの読解力・想像力・表現力の向上につなげることを狙いとしている劇団です。「演じる」ことは、自分とは異なる人の気持ちを考えたり、理解しようとしたりする機会にもなります。これは、英語教育にも国際理解教育にも活かせると思っているので、可能性は無限大に感じています。昔の経験を活かしつつ、子どもたちに還元していきたいですね。

取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:早田愛