表現する意欲を育てる英語指導【前編】〜なぜ「音声」が「通じる英語」の鍵となるのか〜

最終更新日:2025年10月15日

英語の授業で「生徒の発音が気になるものの、具体的な指導方法が分からない」と感じたことはありませんか? 学習指導要領の改訂により、オールイングリッシュでの授業が推奨される中、教員自身の英語力、特に音声表現力への関心も高まっています。必要に迫られる状況の中、発音指導に不安を感じている先生方も多いのではないでしょうか。

今回は、桐朋中学校・高等学校の英語科主任、田中敦英先生に、25年間の実践を通じて培った効果的な音声指導法をお聞きしました。先生の手法は、音声指導を通じて生徒の総合的な英語力を向上させる統合的なアプローチです。

なぜ重要? 音声指導が生み出す技能統合と生徒の自信

――音声指導の重要性について教えてください。

(田中)音声指導は、生徒の4技能全体を底上げし、英語学習への自信を育む重要な要素だと考えています。音声に重点を置いた授業を受けた生徒は、音に対する感度が高まり、リスニング力が向上する傾向にあります。また、脳科学の研究で示されている「音韻ループ」も重要です。これは、リーディングやライティングの際に、頭の中で単語やフレーズの音が無意識に再生される現象なのですが、生徒が単語やフレーズを自分で発音できたり、頭の中でその音をイメージできたりすると、記憶の定着につながります。そのため、リーディングやライティングのスピードや正確性も向上するのです。さらに、短時間でも毎回の授業で音読や発話の活動を取り入れることで、発信力も高まりますよね。自分の使う表現をきれいで格好よく発音できると、生徒のモチベーション向上にもつながります。

また、発音を重視する授業といっても、単に発音練習だけを行っているわけではありません。英語では、音の区切れ目が意味の区切れ目になることが多いため、発音練習は構文を理解する際にも役立ちます。逆に、構文を理解していても、それを音声で適切に表現できなければ、本当に「分かった」とは言えません。

授業では必要に応じて和訳をさせることもありますが、理解したら「じゃあその意味が正しく伝わるように読んでみよう」という流れで音読につなげています。こうした積み重ねを授業の中で続けることで、生徒たちは「自分の英語が通じないのでは」という不安から解放され、「これなら通じる」という確かな自信を身につけていきます。

――生徒にはどのような変化が見られますか?

(田中)学年が進むにつれ、リスニングに苦手意識を持つ生徒は少なくなるように感じます。普段から英語を聞き、自分で発音する活動を行っているため、外国人の教員が英語で話しかけても、うろたえずに自分の使える英語で反応することができます。発音や音声表現力は上達を実感しやすい分野なので、生徒の成長が「褒めるきっかけ」となり、本人も気付いていなかったポジティブなフィードバックが自信につながることもあるのです。このように、自信と知識・技能の両方が育つことで、生徒の音声表現力が向上し、アウトプットの量も増え、英語学習全体への意欲も高まっていくと感じています。

「ネイティブ発音」神話を打破! 真に通じる英語の「明瞭性」とは

――国際コミュニケーションを考えたとき、どのような発音を目指すべきなのでしょうか?

(田中)国際的に通じやすい発音において、いわゆる「ネイティブ発音」である必要はありません。伝わるかどうか、「明瞭性」が大切です。

明瞭性を高めるためには、多くの子音をしっかりと発音し、区別することが大切です。英語は日本語よりも子音をしっかり発音する言語なので、わずかな発音の違いでも意味が変わり、相手に伝わらなくなることがあります。例えば、shの音はsとは異なる発音ですし、chやrの音もしっかり意識して唇を丸めて発音した方が伝わりやすくなります。

もう一つ重要なのは「強弱とリズム」です。英語は、重要な部分を強く・長く、そうでない部分を弱く・短く読むのが特徴です。特に日本人は、弱拍や無声部分を弱く短く発音することが苦手な傾向にあります。そこを意識して練習することで、より明瞭性が向上しますし、意味の塊ごとの区切りを理解することも、読み方や表現の明瞭さにつながります。

――発音技術以外で注意すべき点はありますか?

(田中)文化的な表現の違いも重要です。日本人が英語を話す際には、普段よりも3割ほど強調したイントネーションでポジティブな内容を伝えたり、褒める表現を多く使ったりすることで、より相手に伝わりやすくなると指導しています。

ただし、これは個人のアイデンティティにも関わるため、生徒たちに強制すべきではありません。日本人としての表現習慣を大切にする方法と、相手の文化に合わせて意識的に表現を変える方法の両方があることを伝え、状況に応じて使い分けることが大切だと指導しています。

「この2文だけ超上手になろう」〜スローラーナーも確実に上達する指導テクニック

――実際の授業では、どのような指導をされているのですか?

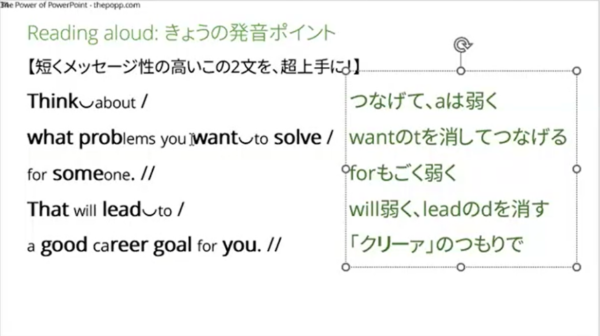

(田中)高校1年生での最近の実践例をご紹介します。まず、教科書の本文を一通り読んで内容を理解した後、「この2文だけ超上手になろう」という合言葉のもと、生徒のモチベーションを高めながら、強いメッセージを持つ文として選んだ2つの文を集中的に練習します。

例えば “Think about what problems you want to solve.” という文の場合、重要な部分は太字で表示し【強く・長く】、その他の部分は【弱く・短く】読むように指導し、一緒に練習します。

【出典:田中敦英(2021)Landmark I Lesson 8 授業用スライド資料より】

視覚的な工夫も重要です。正しいアクセント位置など強勢部分のフォントサイズを大きくしたり、区切りの位置に斜線を入れたりして、生徒が一目で理解できる教材を作成しています。

――音読における「区切り」の判断は、どのように教えているのですか?

(田中)区切りの判断は文法的理解と密接に関わります。例えば “Young people who learned through the video lectures” なら、“Young people” で一度区切り、whoはごく弱く読んだ後、関係詞節の部分をひとまとまりとして読む。そしてlecturesで音調を一旦下げ、最後に少し上げる、と伝えます。

【出典:Landmark I Lesson 8の付属教材『サブノート』より】

「主語がどこまでか考えてみよう」「関係詞節の後ろで一息置こうね」と声かけしながら、構文解析能力と音読力の両方を高めています。話題の導入時には英語をふんだんに使いますが、授業全体を英語で行うことにこだわりすぎず、必要に応じて日本語で文の構造や音声のポイントを解説しています。

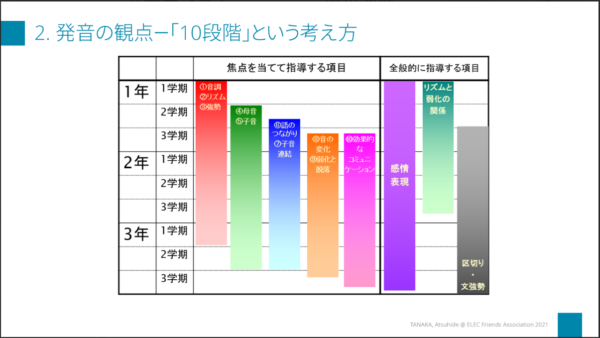

――50分の授業内や年間計画の中で、音声指導はどのように組み込まれているのですか?

(田中)新しいレッスンを導入する際には、意味理解や文法解説の合間に、必ず音声指導と音読練習の時間を設けています。時間は2分から10分程度ですが、「今回はイントネーション」「次回はリズム」といったように、年間を通じて無理なく体系的にさまざまな要素をカバーしています。完璧な事前計画は難しいですが、ゆるやかにシステマティックな見通しを持って継続することで、生徒の総合的な音声表現力を高めています。

【出典:田中敦英(2021)『ELEC同友会英語教育学会 オンラインセミナー

英語教師のための発音ワークショップ2021』資料より】

英語教師の音声指導力向上への課題

――多くの英語教師が発音指導に不安を抱えている現状について、どう感じていらっしゃいますか?

(田中)生徒は教師の発音に意外と敏感です。発音がしっかりしていて明確だと、それだけで英語教師としての印象が良くなり、信頼にもつながります。生徒が発音を間違えたときに、その間違いを再現した上で正しいモデルを示し、「こう発音するといいよ」と具体的に指導できることは、英語教師にとって欠かせない技能です。個々の音の出し方に加えて、間の取り方やイントネーションのコントロール、演技的な要素などの素養を身につけていると、より豊かな英語指導が可能になります。

大学の教職課程で音声学が必ずしも必修となっていないため、英語教師でも発音指導に自信を持てない先生方が多いようです。また、中学校の教科書には発音について扱うページが設けられていますが、高校になると発音に関する明確な指導の機会が減ってしまうという教材構成上の変化も見られます。

――教師自身の発音向上には、どのような取り組みが効果的でしょうか?

(田中)生徒の発音がうまくいかない場合、その原因がイントネーション、リズム、母音・子音、弱化・脱落のどれなのかを判断できるだけで、指導の質は大きく向上します。そのためには、1回の教師向けセミナーを受講するだけでは十分とは言えません。教材音声を繰り返し聴いたり、自分の授業を録音して客観的に振り返ったりすることを組み合わせ、継続することが大切です。また、世界で使われている多様な英語に対応するためには、まずアメリカ英語やイギリス英語など、一つの地域の英語で発音の基礎をしっかり作ることが有効だと聞きますので、自分でもそのように意識しています。(前編 完。後編に続く)

(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:松本亜紀)

後編について

音声指導に加えて、田中先生が重視するのが思春期の生徒たちの心理面への配慮です。自己表現活動において、生徒が安心して発話できる環境をどのように作るか。

次回は、先生が実践する「フィクション設定」という工夫について、具体的な事例とともにご紹介します。

表現する意欲を育てる英語指導【後編】〜フィクション設定で思春期の心を開く授業術〜

関連記事

▼音声指導に関連する記事

・池田 真学務担当副学長/上智大学

日本の英語教育は「欧米の後追い」なのか? ― 指導者にとって重要なアプローチとは

・松津英恵先生/東京学芸大学附属竹早中学校

音声指導は英語学習の初期が要 ~効果的な授業法から評価方法まで具体例を紹介~

音読のその先へ~ 即興力と自己表現力を培うスピーキング活動

・川原繁人教授/慶應義塾大学 言語文化研究所

教育トーク : 外国語教育に役立つかもしれない? 言語学・音声学

・荒井 隆行教授/上智大学 理工学部情報理工学科

教育トーク : 「理科の実験」のワクワク感で発音練習! ~分野横断的知見を生かした英語教育とは~

▼桐朋中学校・高等学校の記事

難解な原文が腑に落ちる! ジグソー法 × ポストリーディング活動が生んだ伝えあいの効果