実践研究とメンタリング 指導者の悩みを解消する実践の道とは

最終更新日:2025年3月31日

授業がうまくいかない、改善方法がわからない――。そのような英語科教員の悩みに実践研究の可能性を提案するのが、神戸市立工業高等専門学校の南 侑樹先生です。南先生は日々の授業を見直し、学習者の変化を探ることで指導の改善を目指す実践研究に注力。その成果は教育現場で共有され、教員の意欲向上や幸福感の実感につながる好循環を生んでいます。この記事では、南先生の実践研究やメンターとしての役割、教員の成長を支える取り組みに迫ります。

授業改善を導く実践研究の魅力

――南先生が取り組まれている「実践研究」はどのようなものなのでしょうか。

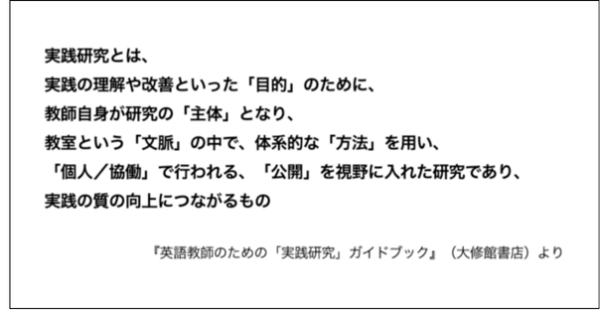

(南)私と共同研究を行っている先生たちが編著された『英語教師のための「実践研究」ガイドブック』(大修館書店)では、実践研究を次のように定義しています。

簡単にいえば、授業を行う中で自ら記録を取り、アンケートを実施するなどして、「自分の指導にはどのような課題があるのか」「学習者は自分の授業にどう感じているのか」といったギャップを認識するところから始まります。この気づきをもとに問いを設定し、授業改善を目指して取り組む一連の活動が実践研究です。また、実践の前後で学習者にどのような変化が見られたかを分析・考察することも重要です。

最終的には、実践で得た知見を「公開」することを目指します。自身がどのような実践を行い、どのようなプロセスを経て改善を試みたのかを共有することで、他の教員にとっても意義のある学びの材料となるのです。こうした公開の場を設けることが、実践研究の意義をさらに広げる役割を果たします。

実践研究は、「教員自身が指導の中で何が起きているのかを理解し、指導環境における課題を明らかにし、解決を図るために行われる」活動です。学術研究とは異なり、実践研究の主体は実践者、すなわち教員自身です。私の場合は、英語教員としての立場から研究を行っています。

学術研究では成果を学会や学術論文という形式で発表するのが一般的です。一方、実践研究ではこれに加え、日々の授業の成果物として学校内での研究会や勉強会といった場で共有されることも想定しています。

教員としての幸福感を生み出す好循環

――実践研究を通じて得られるメリットを教えてください。

(南)実践研究を継続して行うことで、学習者の満足度が向上し、教員の授業への意欲が高まるという、好循環が生み出されます。そのメリットを私自身も実感してきました。

授業を行う中で、多くの先生方から「思うようにいかないことが多い」「改善したいけれど、どうすればいいのかわからない」といった悩みをよく耳にします。しかし、実践研究を通じて授業改善の具体的な方法を見つけることで、授業をより効果的にブラッシュアップできるのです。さらに先生方の努力が生徒たちにも良い影響を与えるというポジティブな変化を感じられるようになります。

たとえば私自身の経験では、授業が良い方向に変化していく過程は、非常に楽しく、やりがいを感じられるものでした。実践研究を始める前は「授業が負担に感じる」と思うときもありましたが、学習者の変化を目の当たりにすると「もう少し頑張ってみよう」という前向きな気持ちが湧いてくるんです。このような充実感は、まさにウェルビーイング(幸福感)につながるものだと考えています。

――実践研究に取り組んでみたい先生方は多くおられるかと思います。一方で、具体的な方法がわからないという場合は、どのようにスタートすれば良いのでしょうか?

(南)方法はさまざまですね。私は実践研究の取り組みを広く知ってもらい、実際に試してもらうため、2021年より「英語教師のための実践研究コミュニティ」というオンラインコミュニティの運営に携わってきました。

このコミュニティでは、月1回の集まりを計5回行い、最後には講座の参加者以外の教員も参加できる公開発表会、さらに実践研究に関するワークショップを実施してきました。オンラインなので全国各地から参加者を募れ、北海道から沖縄まで、さまざまな地域で活躍する教員が集まりました。

各回の集まりでは、教員が自身の研究の進捗を報告し、それに対して私がアドバイスを行います。私は「先生を育てる先生」、すなわちメンターとしてこのコミュニティを通じて先生方の成長を支援してきました。

誰でも「メンター」となりえる! その役割とは?

――南先生は、第53回中部地区英語教育学会・富山大会にて「メンタリング経験の少ないメンターが 英語教育における実践研究支援で直面すること」という実践研究を発表されました。教育現場における「メンター」とはどのような方なのでしょうか?

(南)教育現場では、教員歴が10年程度になると、メンタリングの研修が行われます。そして学校によっては、その後正式に「メンター」としての役割を担う場合があります。ただし、「メンター」という名称が公式に使われていない場合もありますよね。先輩教員が後輩教員にアドバイスを行ったり、研究授業を見学して改善点を指摘したりする形で、自然とメンター的な役割を果たしていることが少なくありません。基本的に、一定の経験を積んだ教員であれば、多かれ少なかれメンターとしての役割を担うことになると言えるでしょう。

――私自身も経験があるのですが、「なんとなくうまくいっていないのはわかるが、原因がわからない」「何がわからないのかがわからない」といったモヤモヤを抱えておられる方は多いのかなと思います。端的に課題がわかっている場合は解決策を見つけやすいかと思いますが、このモヤモヤを解決するのは難しくありませんか?

(南)たしかに「何が問題なのか」がはっきりしない状況を解決するのは簡単ではありません。ただ、私が運営している「英語教師のための実践研究コミュニティ」でメンターとして活動する中で感じたのは、メンターにはたとえば次の2つの役割が求められるということです。

1つ目は、メンティー(支援を受ける先生)が自らの思考や経験を言語化する手助けをすること。これにより、漠然としたモヤモヤが具体的な課題として浮かび上がるようになります。2つ目は、メンティーが直面している状況の背景や文脈を引き出し、その整理をサポートすることです。この際、メンターは第三者としての視点を持ちながら、メンティー自身がその状況を理解し、解決策を見出せるよう導く役割を果たします。

また、学習者の視点を取り入れるよう促すことも重要です。メンティーが「自分はこう感じた」という視点だけでなく、学習者が授業をどう受け止めているのか、何に困っているのかを掘り下げることで、より具体的な課題が見えてきます。

たとえば、リテリング指導において「生徒がうまく話せなかった」という悩みがあったとします。この場合、「どんなことが言えなかったのか?」「その生徒は何に困っていたと思うか?」といった質問を投げかけます。さらには、「語彙の問題ですか? 内容の理解ですか? それともつなぎの言葉ですか?」と掘り下げていくことで、最初は抽象的だった課題が具体的になり、それに応じた解決策が見えてきます。

100人100通りだからこそポイントは寄り添い

――メンティーの言語化を促していく上でのポイントはありますか?

(南)とくに私が大事にしているのは、メンティーが心を開いてくれるような信頼関係の構築です。そのためにも、上下関係を感じさせない態度を心掛けています。メンティーと同じ目線で一緒に考えることを意識しています。

さらに、メンティーが言語化しやすい環境を整えることも重要です。たとえば、私がメンタリングしている先生方の中には、話し合いのほうが考えを表現しやすい方もいれば、文章として書き出したほうが伝えやすい方もいらっしゃいます。前者の場合は直接話す時間を大切にし、後者の場合はメールなどによるやりとりを重視します。

また、アドバイスの仕方も人それぞれです。「はっきりと強い言葉で指摘してほしい」という方もいれば、「柔らかく助言してほしい」という方もいます。さらに、メンティーが望む支援のスタイルやゴールを正確に理解することが不可欠です。たとえば、メンティーのゴールが学会発表や研究授業の公開といった目標の場合と、日々の授業改善といった実践的な目標の場合とでは、アプローチが異なります。これは私が活動する実践研究のみならず校内研究でも同様です。メンティーにとって最適な方法は一人ひとり違うため、メンタリングを始める前に、そうした希望や目標を確認するようにしています。

――実践研究や教育現場のみならず、社会に出れば誰でもメンターの役割を担う可能性はあるかと思います。南先生のお話を伺って、相手の置かれた状況や考えを深く知り、寄り添いながら導いていく姿勢が大切だとあらためて感じました。実践研究においても、学習者をしっかりと見つめ、研究内容を発信することで先生方に新たな気づきを提供されている南先生の取り組みに感銘を受けました。本日はありがとうございました。

(取材・編集:小林慧子/記事作成:國枝 久裕)

関連情報

▼南先生のご活動

探索的アクション・リサーチのためのハンドブック(翻訳版)A Handbook for Exploratory Action Research

2025年6月21日(土)第54回中部地区英語教育学会 山梨大会

研究法ワークショップ:「どうすれば初心者でも実践研究を始めることができるか?」

にて講師を務める予定