【著者インタビュー!】スピーチやプレゼンテーションで「伝わる」スキルが身につく!解説→タスクの繰り返しで効果的に定着を図るテキスト

最終更新日:2025年4月4日

- おすすめしたプロフェッショナル

-

佐伯卓哉 / 早稲田大学 高等学院 英語科

伝わる英語スピーチ&プレゼンテーション

くろしお出版

- おすすめのポイント

-

おすすめポイント

本書の最大のおすすめポイントは、英語スピーチやプレゼンテーションにおいて「伝える」スキルだけでなく、「伝わる」スキルに重点を置いている点です。スピーチやプレゼンテーションに欠かせない基本的な要素、たとえば構成、英語の表現、発声法、ジェスチャーの技術を押さえつつ、聞き手により効果的に「伝わる」技法を学べる構成になっています。

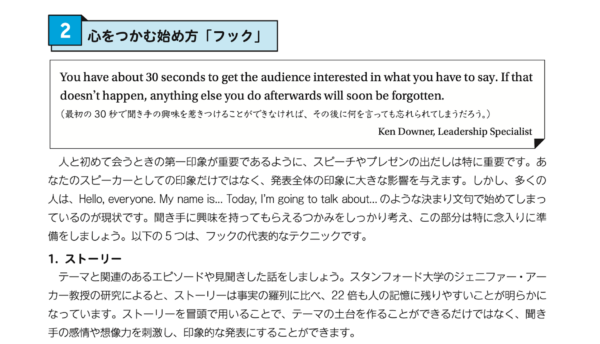

「伝わる」技法には、冒頭で聞き手を引きつける「フック」の活用法、書き言葉と話し言葉の違いを踏まえた適切な言葉選び、印象に残るキャッチフレーズを作るための修辞技法など、さまざまな要素が含まれます。たとえば、本書では「フック」として、①ストーリー、②質問や想像喚起、③衝撃的な内容、④メリットの提示、⑤写真や動画の活用の5つを解説。生徒は解説を確認した後、タスクを通じて実際のプレゼンを視聴し、どの「フック」が使われているかを考えたり、自ら「フック」を用いたミニプレゼンに挑戦したりします。このように、本書は実践を重視し、学んだ技法をすぐに活用できる構成になっています。

『伝わる英語スピーチ&プレゼンテーション』の p. 21 より抜粋

本書の概要

本書は2部構成で、スピーチやプレゼンテーションの学習を段階的に進められるよう設計されています。

1部目(レッスン1~5)はスピーチに向けた準備、2部目(レッスン6~10)はプレゼンテーションに向けた準備を行います。各レッスンでは解説とタスクを繰り返し、最終的には学んだ内容を活用してスピーチやプレゼンを実施。全10回の授業を基本としたスケジュールで進行し、それぞれのレッスンで学びを積み上げていく形になっています。

詳しくは下記を参照

https://www.9640.jp/book_view/?984課題意識

私は教員になった当初から、スピーチやプレゼンを授業に取り入れてきました。しかし、生徒のプレゼンには、すんなり伝わるものと、そうでないものがありました。聞き手の心をつかみ、自然と頷きや笑顔を引き出す「伝わるプレゼン」。一方で、文法的に正しく、淀みなく話せているにもかかわらず、理解するために全神経を集中させなければならない「ただ伝えているプレゼン」。この違いはどこにあるのか? その疑問から本書は生まれました。

実際の使い方

授業では、解説とタスクを繰り返しながら内容を定着させ、各レッスンの最後にはミニスピーチやミニプレゼンを実施する形式になっています。

各レッスンの最後に行うスピーチやプレゼンは、グループで行っても良いですし、クラス全員の前での発表としていただいても問題ありません。クラスや生徒の特性に合った方法を選んでいただければと思います。

1レッスンを授業1コマで行うことを想定していますが、1レッスンごとが結構ボリューミーです。そのため、どこに重きを置き、どこまでの深さで、どの範囲を授業で取り扱うかは、生徒のレベルや先生方が大事にしたいポイントに合わせて取捨選択していただければと思います。また、すべてのレッスンには、スピーチやプレゼンの準備を行う「プリパレーション」パートが設けられており、宿題として活用できます。このパートに取り組むことで、Lesson 5後のスピーチやLesson 10後のプレゼンに向けて、段階的に準備を進めることが可能です。

工夫したポイント

本書では、想定使用者である高校生や大学生に関連のあるテーマを扱うことで、取り組みやすくしました。たとえば、自己PRのタスクでは就活の面接をイメージさせる例を挙げています。高校生の場合は、大学の自己推薦入試の面接を想定すると、より実践的に取り組めるかもしれません。

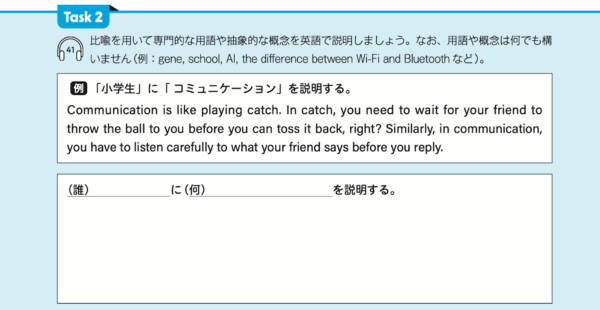

また、各タスクに解答例を多く盛り込むことで、どのように取り組むべきかが明確になるよう配慮しました。たとえば、比喩を学ぶレッスンでは、「自分の興味のあることや、抽象的な概念を英語で説明する」というタスクが設けられています。生徒にとっては、このタスクの指示だけではどのように書けば良いのかわかりません。そのため、以下のように「小学生に『コミュニケーション』という概念を説明する」という例を示し、生徒がこれを見て「このように書けばいいんだ」とわかるようにしました。

『伝わる英語スピーチ&プレゼンテーション』の p. 78 より抜粋

利用が向いていると思われる学校・クラス・生徒

本書は、ある程度自分の考えを英語で文にまとめる力がある生徒を対象としています。CEFR A2~B1のレベル、英検準2級程度の能力があれば取り組める内容になっています。初めて英語のスピーチやプレゼンテーションに挑戦する生徒だけではなく、英語スピーチコンテストやプレゼン大会を目指していたり、英語圏への留学を考えていたりする生徒や学生にも活用していただける内容になっています。

また、必ずしも学生に限られるわけではありません。外資系企業の就職を目指す社会人や、国際会議やビジネスピッチなどで英語のプレゼンを行う方にも有益な内容だと思います。

「大きな声で話しましょう」「聞き手の目を見て話しましょう」のような、ありきたりなアドバイスはもう聞き飽きたという方にとっても、さらに「伝わる」スキルを学べる内容になっています。

想定される効果

一番大きな効果は、英語スピーチやプレゼンテーションに自信を持てるようになることです。多くの人は、話し方や構成がわからないままスピーチやプレゼンに挑戦し、不安を抱えたまま本番に臨むため、うまくいかないことが少なくありません。そして、その経験が「もうスピーチはやりたくない」という気持ちにつながってしまいがちです。

しかし、泳ぎ方を正しく学べば水への恐怖が和らぐように、スピーチやプレゼンも必要なスキルを身につけることで、不安を軽減することができます。スピーチやプレゼンには上手な発表をするためのスキルやコツが存在するのです。本書を通してそれらを体系的に学ぶことで、英語で発表することへの不安を和らげ、自信を持ってスピーチやプレゼンに臨めるようになります。

また、英語の4技能(リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング)の統合的な向上にもつながります。情報収集を通じてリーディング力を、原稿作成を通じてライティング力を、発表練習でスピーキング力を、さらに他の生徒の発表を聞くことでリスニング力を養えるでしょう。

さらに、スキルを習得することで、自分が望む結果を得やすくなると思っています。プレゼンテーションやスピーチには、必ず何か目標(ねらい)があるはずです。プレゼンをした結果、聞き手にどのような行動をとってもらいたいかというのが「目標」です。たとえば、会社で企画を通すためのプレゼンを行う際の目標は「承認を得ること」。これは自分では決められないことで、相手の判断に委ねられます。このような状況で、より相手に伝わる効果的なスピーチ、プレゼンテーションのスキルを身につけていれば、「承認してもらう」という目標の達成に近づけられる可能性が高まるでしょう。

今後に向けて

英語のスピーチやプレゼンテーションが上手な人を見ると、「あれは生まれつきの才能なんだ。自分にはできない」と思いがちです。しかし、スピーチやプレゼンは特別な才能などではなく、練習によって身につけられるスキルなのです。本書は、生徒がそれを理解し、スキルアップを実感しながら学んでほしいと思い設計しました。

自分の成長を可視化するために、本書を使用する前と後の発表を録画して比較することもおすすめです。どれだけうまくなったかを実感し、やる気を高められると思います。

本書を通じて多くの生徒が「伝わる」スピーチやプレゼンテーションのスキルを身につけ、自信を持って英語で表現できるようになることを願っています。

- 佐伯卓哉

- 早稲田大学 高等学院 英語科

プロフィール

早稲田大学文化構想学部を卒業。2015年に皇太子明仁親王奨学金を受賞し、ハワイ大学マノア校第二言語研究科の修士課程に進学。2017年に同課程を修了。大学在学中、複数の英語プレゼンテーションコンテストに出場し、受賞経験を持つ。これまでに高校や大学で延べ500人程…