「言葉」と「つながり」を可視化する! 探究コーラル・マップで生徒の思考を深化させる授業

最終更新日:2025年7月4日

英語の授業で、生徒の思考力を高めながら、自分の考えを表現する力を育てたい。しかし、「自分の考えを語れない」「表面的な議論で終わってしまう」など、課題を感じている先生方も多いのではないでしょうか。今回は、思考ツール「探究コーラル・マップ」を活用し、生徒の思考を可視化しながら主体的な言語活動を引き出している、麻布中学校・高等学校の山内崇史先生に、具体的な実践方法について伺いました。

自分「ならでは」の表現を見つけてほしい

――英語教育で大切にされていることは何でしょうか?

(山内)言葉にこだわること、表現にこだわることを大切にしています。

以前、本文に “patrol the forest” というフレーズが出てきた際、多くの生徒が「森をパトロールする」とカタカナを使って訳したことがありました。「カタカナ語を避けて訳してみよう」と伝えると、ある生徒は「森を警備する」と訳しました。「他にはあるかな?」と尋ねると、「『森を巡回する』はどうでしょう」と他の生徒が答えました。森であれば広い空間を「見て回る」イメージが連想されますよね。それを聞いた生徒からも「なるほど!」という声が上がり、英語と日本語がピタッと来るのが実感された瞬間でした。

このように和訳ひとつとっても、文脈に合った適切な言葉は何かを考えてほしいですし、これがスピーチになれば、自分が言いたいことをもっとも的確に表せる表現を探してほしい。やはり英語科は言葉を扱う科目なので、言葉にこだわることを軸にしたいと考えています。

思考を可視化する「探究コーラル・マップ」とは

――先生は授業に「探究コーラル・マップ」を導入されています。何か課題を感じられていたのでしょうか?

(山内)本校の生徒たちの傾向として、知識が豊富な一方、なかなか具体的な体験と結びつかず、意見も表面的になりがちです。また、自由な校風の中で「自分で考えて自分で動く」文化が根付いている反面、他者への配慮や人と協力して人のためになることをする意識がやや乏しい面があります。

――そうした課題の解決にもつながったのが「探究コーラル・マップ」なのですね。出会いについて教えてください。

(山内)中嶋洋一先生の研修で出会い、最初は、正直なところ半信半疑でした。ただ、自分でレポートなど文章を書く際に使ってみると、アイデアが広がり整理もしやすい。これは生徒も使えるのではと考えるようになりました。

――具体的にどのような特徴があるのでしょうか?

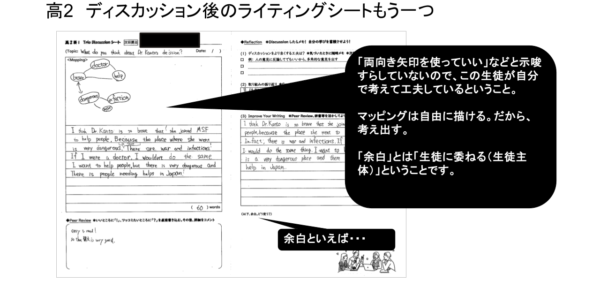

(山内)情報と情報の関係性を考えさせる点が特徴的です。教科書によくあるグラフィックオーガナイザーは最初から論理関係が示されていて、単語を当てはめれば要約ができあがってしまいます。一方、探究コーラル・マップは、矢印などはありません。「この情報とこの情報は何か関係がある」というところまでしか示さない。そこで生徒たちは自分で情報同士の関係性や論理関係を考えるようになるのです。

――他の思考ツールと比べてどうでしょうか?

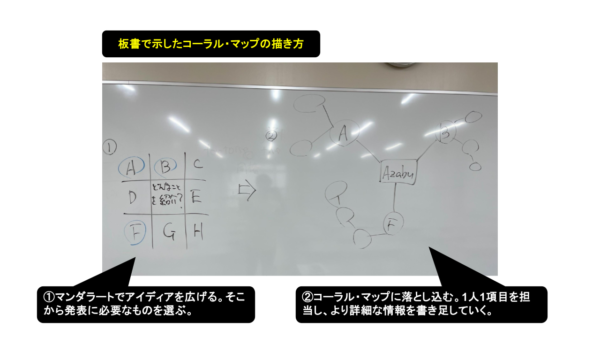

(山内)バタフライマッピングやクラゲ式など、さまざまな思考ツールがありますが、結局はマッピングとマンダラートの亜種だと考えています。探究コーラル・マップは、思考を広げるマンダラートと、情報を整理するマッピングという2つのツールを組み合わせたものです。

まず、マンダラートでアイデアを自由に書き出して思考を拡散させ、次にマッピングでそれらの関連性を整理しながら収束させます。この2段階のプロセスを通じて、思考を深く掘り下げることができます。この2つがもっとも汎用性が高く、それを組み合わせた探究コーラル・マップには両方の良さがあり、あらゆる場面で使えるツールです。

授業での具体的な活用法

――具体的な実践例を教えていただけますか?

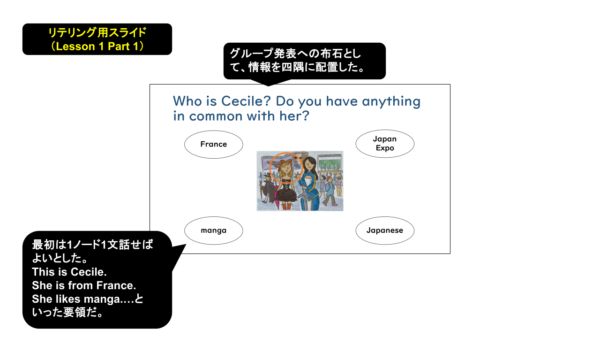

(山内)2024年度の中2での実践をお話ししますね。まず、リテリング(要約スピーチ)に活用しました。教科書の登場人物の紹介文を読み、キーワードを4つ程度に絞って提示します。今回の場合では、 “Cecile” “France” “Japan Expo” “manga” “Japanese”というキーワードをもとに1文ずつ話す練習をしました。

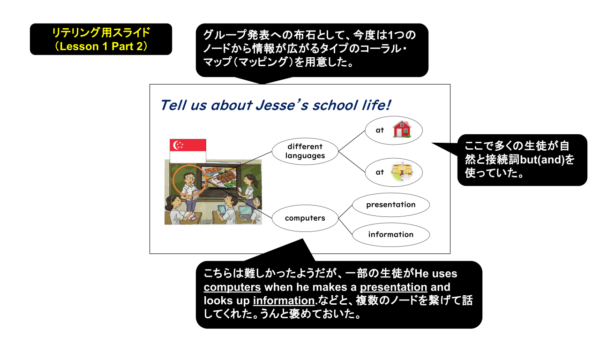

その後、1つのノードから情報を広げるタイプのコーラル・マップを用いて、複数の文を繋げて話す練習をしました。すると、多くの生徒が自然に接続詞を使うようになったのです。文と文の関係性を意識できるようになったのでしょう。

資料の出典:New Treasure 2(Z会) stage2 lesson1より

――その活動から、どのように発展したのでしょうか?

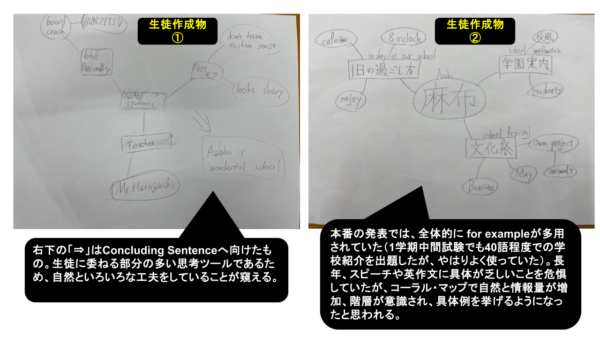

(山内)次に、海外の交流校に向けて学校を紹介する設定でのグループ発表を課題とし、その準備段階で使いました。生徒たちはまず、「紹介したい内容」を中心に置いたマンダラートでアイデアを広げ、発表に必要な情報を選びます。次に、コーラル・マップにアイデアを落とし込み、1人1項目を担当し、詳細な情報を書き足していきました。

この過程で、生徒たちは自然に具体例を挙げるようになり、“for example” を多用するようになりました。

同様の活動でこれまで散見された、“Azabu students are crazy.” のような紋切型の一文で終わらなかったのは、マッピングで思考を可視化し、「この情報を伝えるには、他にどんな要素が必要か」を考える習慣がついたからこそだと思います。

発表では、探究コーラル・マップを見ながら、論理的に説明できるようにもなりました。探究コーラル・マップは、キーワードをもとに文を構成する力や、論理的な思考力を養うのに役立ちます。発表の際に、要点を思い出すきっかけにもなり、即興で話す練習にもなります。ただ、キーワードだけではうまく話せない生徒もいるので、自分で文章を組み立てる力も必要です。

――他の活用例はありますか?

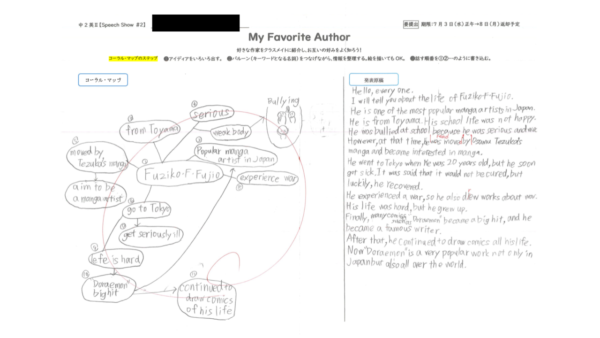

(山内)My Favorite Authorというトピックで英作文に取り組んだこともあります。リテリングとグループ発表で、探求コーラル・マップにはすっかり慣れていたので、一人でもどんどんアイデアを広げて、充実した作文を書いてくれていました。

また、スキット作成にも応用しました。1枚の紙を4つに区切り、起承転結を意識したストーリーとセリフを絵コンテ(4コマ漫画)にまとめて、原案を作成するのです。一覧できる紙に4コマで書き出すことで、生徒たちは伝えたいメッセージや演出を整理し、一部の生徒に偏らず全員で協力して物語を創り上げていました。

探究コーラル・マップの特徴は、情報と情報の間に「余白」があることです。同じキーワードから生徒によって異なる展開が生まれます。たとえば「親切だから人気がある」と考える生徒もいれば、「人気があるから親切なキャラクターとして描かれている」と考える生徒もいます。この余白があることで、生徒それぞれの視点や考え方を大切にできるのです。具体例から抽象的な概念へ、また抽象的な概念から新たな具体例へと、生徒たちは自分なりの論理で思考を展開していきます。

――生徒にどのような変化がありましたか?

(山内)思考の可視化を実感したようです。とくに中2は予想以上に素直に使ってくれて、高2よりも表現力が向上したと感じたほどです。

また、英語が苦手で授業中に寝ていた生徒が、アニメのディスカッション活動には「みんなの好きなアニメがわかってきた!」と、いきいきと参加していたのも印象的でした。探究コーラル・マップでの協働は、生徒同士がお互いを理解し、感情を共有するきっかけにもなりうるのです。

明日から使える! 導入のポイント

――先生ご自身の経験から、導入のポイントを教えていただけますか?

(山内)じつは私自身、研修で存在を知ってから半年ぐらいは使っていませんでした。しかし、ある朝、喫茶店で1時間ぐらいかけて試してみたら、アイデアの広がりを実感できたのです。

この「有用であることの実感」はとても大切なので、探究コーラル・マップを授業に取り入れる前にまずは教員自身が体験してみましょう。たとえば「2人で2分間のチャットが盛り上がるようにするには、どのような指導をしておくべきか?」などとテーマを決めて、マンダラートでアイデアを書き出します。次に、マッピングでそれらの関連性を整理するのです。このプロセスを体験することで、生徒がどこでつまずきやすいか、どのようにサポートすれば良いかが見えてきます。

――実際の授業での導入方法を教えていただけますか?

(山内)まず、生徒個人で書かせるのではなく、グループで共同して行うことが重要です。以前、高2で行った「好きなアニメ」をテーマとしたチャットを例にご説明しますね。

マンダラートは9つのマス(井の字)の真ん中にお題を書くところからアイデア創出をスタートします。そのときは『ドラえもん』を好きな生徒がいたので、例として黒板に「ドラえもん」とまず書きました。次に、「なぜ好きか」と尋ね、「優しいから」という生徒の回答をマンダラートのマス目に英語で “kind”と書き込みました。

さらに「たとえば?」と質問を重ねると、「いつものび太を助けている」といった答えが出てきました。それを先ほどの”kind”というキーワードからマッピングで広げ、情報を書き足していきます。

この共同作業を3,4回繰り返すことで、生徒は探究コーラル・マップの使い方を理解していきます。

――生徒が取り組む際の注意点はありますか?

(山内)マンダラートのいいところは、空白のマスがあることです。空白があると埋めたくなる。だから、マッピングでブレストするよりも、最初のアイデアが浮かびやすい。でも、完璧主義の生徒にはとくに、完璧にマスを埋めようとする必要はないと伝えましょう。最初は空欄が残っても構いません。これも探究コーラル・マップの「余白」の活かし方の一つです。アイデアが浮かんだときに書き足せば良いのです。最初はぐちゃぐちゃでも大丈夫。考えが深まるにつれて、整理すれば良いのです。そうすると、起承転結だったり、序論・本論・結論が見えやすくなります。

――探究コーラル・マップの本質的な意義についてお聞かせください。

(山内)大切なのは、「言いたいことがあるから、自然と英語が出てくる」という状態を作ることです。自分の考えがあって、伝えたいことがあって、相手がいて、そこに言葉がついてくる。英語を学ぶことだけが目的ではない。個性あふれるアイデアをこそ、大事にしたいです。

――最後に、実践を考えている先生方へメッセージをお願いします。

(山内)必要なのは紙1枚、9つのマスからスタートするだけなので、まったく難しくありません。さまざまな場面で役立つツールなので、ぜひ試してみてください。

取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:松本亜紀