生徒とともに深める学び ― 書いてディベート× Kahoot! で伸ばす表現力と主体性

最終更新日:2025年10月8日

限られた授業時間の中で教えるべき内容が多く、どのようにしてアウトプット活動へつなげるか悩んでいる先生も多いのではないでしょうか。東邦大学付属東邦中学校・高等学校の成瀬波瑠奈先生は、特にライティングに重点を置き、「書いてディベート」や生徒自身が問題を作成するクイズなど、生徒が主体的に関わる活動を実践しています。こうした実践を支えているのは、上智大学大学院のTESOLコース(英語を母国語としない人々に英語を教えるための専門的な教授法および、それを学ぶ学問分野)で学んだ理論と、学び続ける柔軟な姿勢です。理論に裏付けられた指導法をもとに、生徒とともに学びを作りあげる授業について、成瀬先生にお話を伺いました。

教え方を理論から見直す―教員の学び直しという選択

――これまでのご経歴を教えてください。

(成瀬)大学入学当初、理科の教員を目指していましたが、学ぶうちに語学、とりわけ英語に魅力を感じ、途中で文系に転向しました。卒業後、埼玉県の中高一貫校に4年間専任教員として勤務し、退職後に上智大学大学院で英語科教授法(TESOL)を学びました。在学中から母校である本校で非常勤講師を務め、修了後に専任教員として着任し、現在9年目です。

――なぜ一旦退職されてまで、大学院で学び直しをされたのでしょうか。

(成瀬)これまで学生として学んできた従来型の英語教育の方法を打破することが難しく、教え方に限界を感じるようになりました。自分なりに壁を乗り越えようと、勉強会に参加したり、書籍や雑誌を読み込んだりしていましたが、自分の状況にぴったり合う方法がなかなか見つからない。学んだことを授業で「そのまま」活かせるわけではなく、どのように応用すればよいのか分からない――そのような葛藤を常に抱えていました。

方法論だけでなく、しっかりと理論を学びたいと思っていたとき、TESOLの資格を持つ先生と出会ったことがきっかけで、英語の教え方には多くの学びがあることに気づき、学び直しを決意しました。上智大学院を選んだ理由は、理論と現場の両方を重視しており、授業に活かせる内容が学べると考えたからです。

生徒ともに学ぶ授業の仕掛け

――教育に携わるうえで、大切にしていることは何ですか。

(成瀬)一番は、生徒とともに学びの場を作りあげることです。学びとは、教員が一方的に教えるだけでなく、生徒の発言や活動によって変化し、広がっていくものだと考えています。そのため、生徒にも学びを作りあげる一員として積極的に参加してほしい、と常に伝えています。

英語教育で特に意識しているのは、自立学習者を育てることです。英語の学び方は、時代やテクノロジーの進化によって大きく変化しています。そのような中でも、生徒には自分の目的や学習スタイルに合わせて主体的に学ぶ力を身につけてほしいと考えています。また、私自身が大学時代に文系へ転向した経験から、文系・理系にとらわれず、幅広い分野を学べる環境づくりに力を入れてきました。こうした考え方は、本校が掲げるリベラルアーツ教育や、各教科で目指している「自主的・能動的な学び」ともつながっています。

――授業ではどのような理論や手法を取り入れていますか。

(成瀬)よく活用している理論は、TBLT(Task-based Language Teaching)と言語に焦点を当てたソフトCLIL(Content and Language Integrated Learning)です。タスク型授業では、さまざまなペア/グループワークを取り入れ、生徒が主体的に学ぶ姿勢を育むことを目指しています。一方で、学年が上がると、調べるだけの単調なタスクでは物足りなさを感じる生徒も少なくありません。そこで、ソフトCLILを活用して教科書の内容理解を深めるとともに、最終的には自分の意見を英語で表現できるよう授業を構成しています。

本校は学年ごとに教科書や定期考査が統一されており、進学を意識する生徒も多いため、授業の自由度には一定の制約があります。そのため、現状ではこれらの理論を用いた授業が、学校や生徒に適していると感じています。

――具体的な取り組みを教えてください。

(成瀬)内容理解を深めたうえで、生徒が主体的にアウトプットしながら授業を作りあげる活動として、「書いてディベート」や教育用クイズゲームプラットフォーム「Kahoot!」を活用した取り組みを行いました。「書いてディベート」(出典:英語ディベート練習ハンドブック[即興型]初めての英語ディベート/小林良裕著)では、与えられた命題について、ペアで口頭ではなく紙に書いて議論を行います。「Kahoot!」を使った活動では、生徒自身が問題を作成し、クイズ形式でリーディング活動の復習をします。

書いて鍛える! 英語力と論理力を育てる「書いてディベート」

――まず、「書いてディベート」を始めた経緯を教えてください。

(成瀬)高校生になると授業が解説中心になり、生徒が受け身になりがちです。そこで、知識の伝達だけで終わらず、自分の考えを表現する活動につなげたいと思い、始めました。また、本校にはスピーキングに抵抗を感じる生徒も多いため、ディベートをライティング形式で行うことにしました。

――どのように授業を展開されていますか。

(成瀬)主に高2文系クラスでは「英語コミュニケーション」や「英語研究」の授業で、理系クラスでは「英語コミュニケーション」の授業で、それぞれ可能な範囲でこの取り組みを行っていました。「英語研究」の授業では、「思考力・発信力を鍛えるためのLogical English Reading Level 2」(三省堂)を使用しています。1つのレッスンで提示された命題について、「賛否」両面からリーディングなどの活動を2時間かけて行い、3回目の授業で「書いてディベート」に取り組みました。

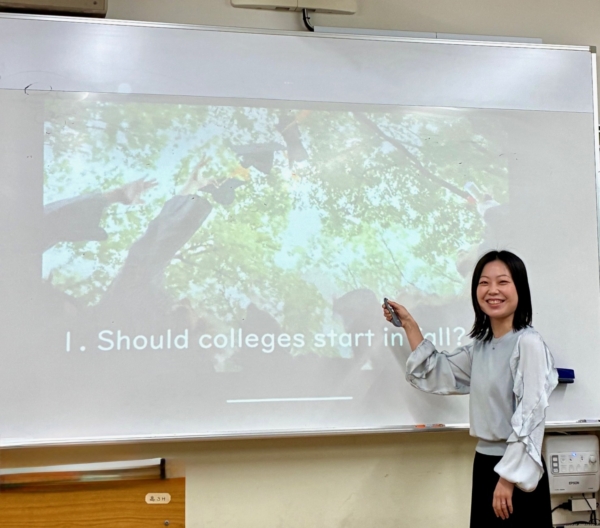

「書いてディベート」に向けた準備段階として、読解活動やライティングの練習をします。読解活動では、最初にトピック(例:「大学は秋に始まるべきか」)についての背景知識や意見を日本語で確認します。次に、教材に沿ってリスニングやリーディング活動を行い、賛成・反対の主張や根拠を分析。その後、語彙やディスコースマーカーの確認や理論的な読解問題などを通じて、内容理解を深めていきます。

そのうえで、ライティングの練習として、生徒は学んだ表現やAREA(Assertion:主張、Reason:理由、Example:例、 Assertion:再主張)型を使って、100~150語程度の英文で自分の意見を書きます。その後、ペアやグループで互いの英文を添削し合い、表現やアイデア、構成の良い点や改善点についてコメントし合う。生徒はフィードバックをもとに自分の英文を修正し、最終的に私が添削します。

こうした準備を経て、関連するトピックで「書いてディベート」を行います。ペアにはそれぞれ異なる題目(例:「大学では留学するべきだ」「大学はもっと海外からの留学生を受け入れるべきだ」)を設定。まず自分のトピックについて最初の意見を書き、ペアの生徒がそれに反論を加えます。そして、その反論に対して再び自分の意見を記述するという流れです。ディベート終了後、生徒同士で改善点などについて話し合い、最後に私が添削を行います。

――「書いてディベート」に取り組む際、どのような工夫をされていますか。

(成瀬)一つ目は、生徒が安心してライティングに取り組める環境を整えることです。学習した語彙や表現、アイデアを使って自分の考えを英語で書けるようにするため、「Logical English Reading」や他の英語の授業内容と関連したトピックを選ぶようにしています。習ったばかりの言葉や文法を使うことで定着を図ると同時に、それを使って自分を論理的に表現できることに気づいてほしいというねらいもあります。

題目は、生徒のレベルに合わせて設定しており、過去の高校生ディベート大会のテーマなども参考にしています。本校では習熟度別クラスを設けていないため、生徒の英語力はCEFRのA2/B1レベルから英検1級を取得し、ほぼバイリンガルといえる生徒までと幅広いですが、それが大きなハードルになることはありません。

また、ペアの生徒それぞれに異なる題目を与えることも、工夫のひとつです。賛否を対立させる形ではなく、異なる観点から意見を引き出すことで、より深い思考を促すと同時に、1回で2つのトピックに触れられるメリットもあります。

クイズで深まる理解 ― 「Kahoot!」を使った作問活動

――次に「Kahoot!」を使った活動について教えていただけますか。

(成瀬)「Kahoot! 」は、英語コミュニケーションや英語研究の授業で使用しました。リーディング活動に紐づいていれば活用できるため、汎用性が高いです。1つのパート・レッスンのまとめや定期考査前の復習として使っています。1コマを作問の時間に充て、次の授業でクイズ大会に20~30分程度かけていました。

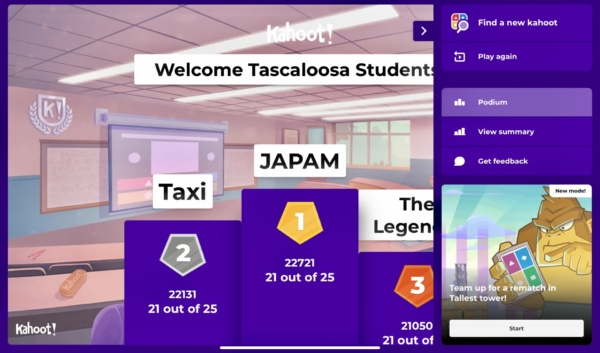

作問の時間では、規定範囲の英文の内容をもとに、10個のTF問題や4択問題を英語で作るよう指示します。内容理解や語彙など、問題は自由に作成してよいと伝えています。早く終わった生徒には自習を許可していますが、50分かけて問題を練る生徒が多いです。次の授業までに、私が20問ほどの良問を選んで、クイズの準備をします。

クイズ大会は3~4人のチーム制です。チームにすることで、生徒同士が教え合いながら協力し、共同性を育むことができます。問題が出題されると、代表者のスマホやタブレットなどで制限時間内に解答します。解答の速さと正誤に応じてチームに得点が加算され、一問ごとに途中経過のランキングが表示されます。そのため、生徒たちは順位が入れ替わるたびに大いに盛り上がります。最終的な順位は、全問終了後の得点ランキングによって決まります。

――なぜ生徒に問題を作ってもらおうと思ったのでしょうか?

(成瀬)初めて「Kahoot!」を使ったとき、生徒が問題を作るほうが面白いと気づいたのがきっかけです。自分で問題を作成することで内容理解が深まり、学びへの主体性も高まります。もともと、生徒が自分で作ったものに愛着を持ったり、自分の意見に責任感を持ったりできるような授業を目指しており、生徒がクイズを作問するのはその考えにぴったりでした。

実際、自分が作った問題が出題されたときに、「これ、俺が作った問題だ!」と嬉しそうに言う生徒や、自作の引っかけ問題にクラスメイトが引っかかったのを見て、「よっしゃ!」と喜ぶ生徒もいました。こちらが定期考査で出題したいと思えるような良問を作成する生徒もいます。

私が担当している学年では、中学から「人狼」や「防災ゲーム」など、さまざまなゲームを英語の授業に取り入れてきました。そうした体験の積み重ねのおかげで、生徒は遊びと学びを結びつけることに貪欲で、自分で作問するという挑戦的な活動にも、意欲的に取り組めたのだと思います。

学び続ける姿勢が、次の授業を作る

――今後の展望を教えてください。

(成瀬)「学び直し」としてTESOLを学び、理論を身につけました。その結果、授業を理論に基づいて柔軟にアレンジできるようになり、カリキュラムやシラバスを考える際の指針も得られて、とても心強く思っています。しかし、英語教育は常に変化しており、今も学ぶべきことが多いと感じています。これからも「学び直し」を自分の課題と捉え、さまざまなことにアンテナを張りながら、得たアイデアを生徒に合った形で授業に活かし、生徒とともに学びを作る時間を大切にしていきたいです。

関連記事

▼「ディベート」に関連する記事

小林 良裕先生/豊島岡女子学園中学高等学校

型にはめたコミュニケーションの徹底が生徒の「話す力」を着実に伸ばす?! ディベート英語授業

▼「ディベート教材」に関連する記事

『英語ディベート練習ハンドブック [即興型] 初めての英語ディベート』

田中 周作先生/明治大学付属中野中学・高等学校

授業でもディベートはできる!簡単なスピーキング練習からスタートできるテキスト

『思考力・発信力を鍛えるためのLogical English Reading』

毛塚 邦知先生/山脇学園中学・高等学校

ロジカル・クリティカルリーディングと論理的な意見を発信する力を身につける!

(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:大西菊美)