5分でできる!ペアディベート実践例 ChatGPTを活用した授業直結型テストとは?

最終更新日:2025年11月4日

英語の4技能を統合的に活用できるうえ、論理的・批判的思考力の向上も期待できるディベート。授業に取り入れたいものの、「限られた授業時間内で実施できるか」「生徒は主体的に取り組んでくれるか」と、実践へのハードルを高く感じている先生方も少なくないのではないでしょうか。

武庫川女子大学附属中学校・高等学校の田辺 瑞歩先生は、ディベートのファーストステップとして、5分でできるペアディベートに取り組んでいます。また、ChatGPTを活用し、授業内の生徒の発言を反映した定期考査作成にも挑戦中。今回は、授業の具体的な進め方や生徒の参画を促す工夫、そしてChatGPTを活用したテスト作成についてお話しを伺いました。

生徒は、今後一緒に社会を創っていく一員

――生徒さんと関わる上で大切にしていることを教えてください。

(田辺)生徒と接する上での意識が、自分の置かれた立場によって変わってきていると感じています。現在は担任を持たず、企画・探究部の部長として探究学習や国際交流の方針を決めたり、学校改革委員会の一員として学校の将来構想実現に向けた戦略・実行を担ったりしています。担任をしていた頃は、生徒が笑顔で楽しく充実した学校生活を送れるようにと、目の前にいる生徒の幸せを重視していました。学校運営の一部に携わるようになった現在は、生徒を、今後一緒に社会を創っていく一員として強く意識するようになりました。生徒が社会に出る頃、私はまだまだ現役で働く世代です。彼女たちが将来、一緒に働く仲間になるのだと考えると、教員の考えを押し付けるような一方的な接し方ではなく、時には教えてもらったり気付きを得たり、教員と生徒とが双方向に意見交換のできる学校教育でありたいと考えています。生徒主体を大切にしながら、彼女たちの持つ可能性を最大限に引き出せるよう意識しています。

――今回ご紹介いただくのは、Project Based Learning(PBL)とディベートを織り交ぜた授業実践ですね。実践の背景やねらいを教えてください。

(田辺)以前より高校1年生を対象に、使用している教材に組み込まれているプロジェクトに取り組みながら、そのテーマに関するディスカッションを実施していました。一方で、より多角的にテーマを捉えたり、根拠に基づいて論理的に考えたり伝えたりする力を育成できる方法はないかと考えていました。ディスカッションで盛り上がったテーマを、試しにディベート形式にしてみたところ、生徒がすごく頭を使って一生懸命に考えを伝えようとする様子が見られたのですよね。そこから、PBLで触れたテーマについて、ディベートを通してさらに考えを深めていくという授業へと発展させていきました。

ただし、本格的なディベートではなく、ペアで行う5分のプチディベートを繰り返し行っています。授業時間の制約があることはもちろんですが、ディベート的な物事の考え方や形式は、多くの生徒にとって初めての体験です。できる限りハードルを低くして、楽しみながらそのエッセンスを身に着けてほしいと考えています。

高校2年生の総合的な探究の時間で、国際問題を題材に本格的なディベートや模擬国連を扱う機会があります。なので高校1年生の段階では、英語の授業で体験するプチディベートが、生徒にとって次年度を見越したディベート入門的な位置付けになるよう意識しています。また高校2年進級時に、ディベート大会や模擬国連での活躍を目指した力を育成するコースを選択できるので、進路選択に向けて生徒の興味・関心を広げる伏線にもなればというねらいがあるのです。

授業内容と定期考査とを結びつけ、日頃の授業への意識を高める

――ディベートは具体的にどのように進めるのでしょうか。

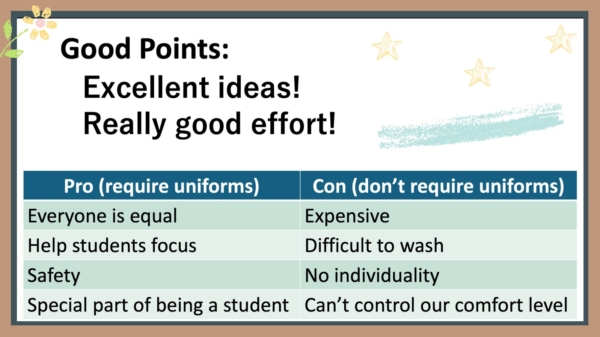

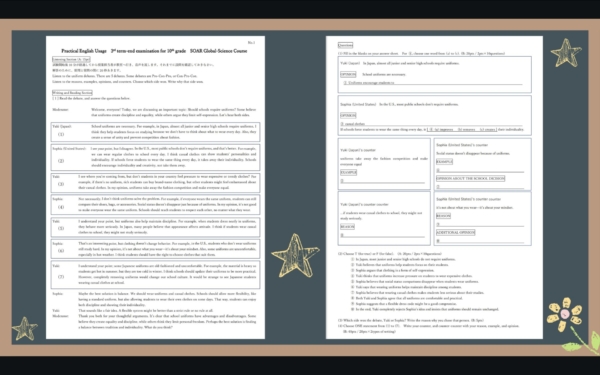

(田辺)今回ご紹介する授業は、英語発信力の強化を目指す“Practical English Usage”という、学校設定科目の中で実践したものです。高校1年生を対象に、1クラス25~30名、週1時間で行いました。ディベートテーマは、“High school should require uniforms.”

多くの生徒にとってディベートに関する知識がゼロからのスタートだったので、段階を踏んで丁寧に導入をしました。まず、ALTと私とで実際にディベートしている姿を見せ、ディベートとはどういうものかというイメージを持ってもらいます。そして、テーマに対するPro(賛成)とCon(反対)それぞれの意見があることを整理し伝えます。

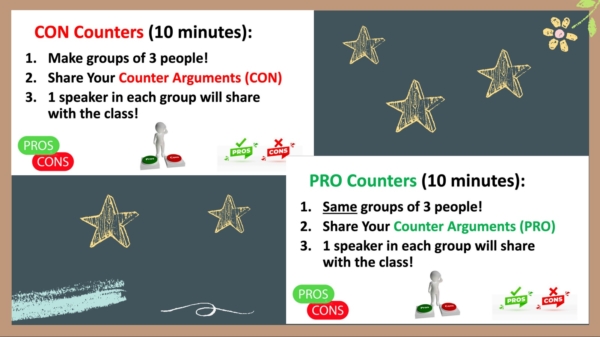

次に、先ほど示した意見について、それを支えるための主張を検討します。まずは個人で考えた後に、3人1組のグループで考えをシェア。この時、Reason+Example+Opinionのロジックを示し、論理的な主張の組み立てを意識します。

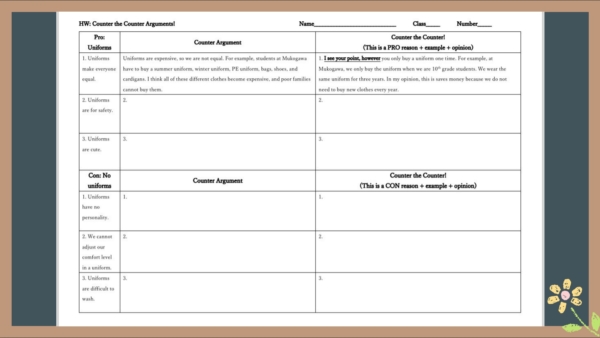

授業中に考えた主張に対する反論は、宿題として個人で取り組んでもらいました。宿題にすることで、必要な単語や表現を予習できます。初めてディベートを体験する生徒が多いことを考えると、いきなり本番ではなく事前に準備できる猶予を与えることが大切です。そうすることで心理的なハードルが下がり、取り組みやすさにつながります。宿題の段階では、ChatGPTなど生成AIの活用も許容しているので、生徒が調べた表現をそのまま宿題に引用する可能性も見越しています。入り口はそれでもよいのですが、最終的には生徒自身の言葉としてアウトプットできることが目標です。なので以降の授業時間の中で、調べるツールがない状態で、もう一度同じトピックについてライティングする時間を取るようにしています。

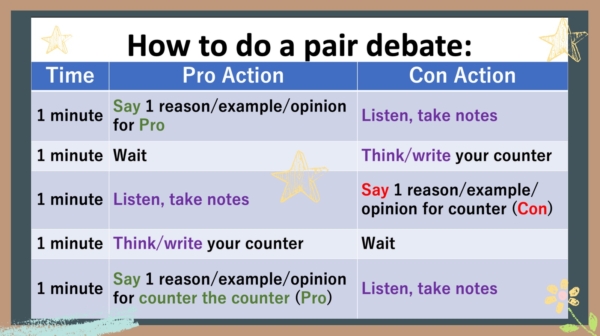

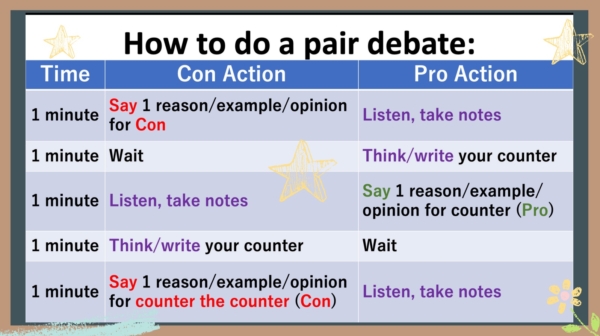

ディベート自体はペアで行います。主張はProとConともに1つに絞り、各工程を1分で区切った合計5分のプチディベートです。生徒には、それぞれの1分間で行うアクションを具体的に示しています。やるべきことを明確にすることで、限られた時間の中で集中して取り組めるよう工夫しています。

――ステップアップしながらディベートに挑戦できそうですね。とはいえ、ディベートに対してハードルの高さを感じる生徒さんもいるのではないでしょうか。授業への参画を促す工夫はありますか。

(田辺)授業の内容を定期考査に直結させ、生徒にもその意識を持って日頃の授業に取り組むように伝えています。具体的には、ペアディベートの形式でALTとマンツーマンのスピーキングテストを設け、リスニングや読解問題もディベート要素を加えて出題しているのです。問題文には、実際に生徒が授業内で主張した内容の一部を組み込むようにしています。

本校では、評定によって武庫川女子大学への推薦順位が決まります。つまり評定が高い生徒から順に、希望する学部を選べるという仕組みです。毎年約8割の生徒が内部進学をするため、多くの生徒にとって、定期考査でよい結果を残すことが将来の選択肢を広げることにつながります。

参考:定期考査のデータはこちらからご覧いただけます。

ChatGPTを相棒に作成する定期考査

――定期考査の問題文に、授業内での生徒さんの発言を組み込んでいるのはすごいですね。問題文の作成は、かなり大変ではないでしょうか。

(田辺)ディベートの会話文をゼロから作成するとなると、途方もない作業になりますね。そこで登場するのが心強い相棒、ChatGPTです。たとえば、ChatGPTに下記のような指示を出すと、先ほどご覧いただいた読解問題のうち、YukiとSophiaによる会話文の土台を作ってくれます。

500語以上の文章で、世界中の10代の子どもたちが「学校には制服がいるか否か」について、

討論(ディベート)している会話文を作ってもらえませんか?

ここで出てきたChatGPTの回答に対し、生徒が学習中の単語や文法、授業内での生徒の発言などを追加で打ち込み、それを基に会話文を改良するよう指示を出します。すると、授業で扱った内容と会話文との整合性がさらに高まります。

問題自体については、下記の指示でベースを作成しました。

(1)True or False questions (about 10 questions)

(2)Comprehension-check questions (about 8 questions)

の質問を英語で作ってください。

ChatGPTによって出力される英文の難易度調整は、比較的簡単にできます。たとえば、上記の指示では「日本の高校1年生を対象」としていますが、「日本の学習指導要領を基にした高校1年生対象」とすると、さらに明確に語彙や文法を調整してくれます。英検の目標級で指示することも可能です。ただ、ChatGPTについては、私自身も使いながら学び続けているところですので、より効果的な指示を出せるよう日々試行錯誤しています。

――問題文を作成する上で、とくに工夫していることは何でしょうか。

(田辺)生徒の語彙が増えるよう、会話文と問題文とでは、同じ意味だけど異なる単語を使うようにしています。たとえば、会話文では“…they (uniforms) help students focus on studying…”としているものを、問題文では“Uniforms encourage students to…”とあえてパラフレーズしているのです。こうやって少しひねった問題文にすることで、生徒は日頃から同義語を意識して学ぶようになります。

――授業を経た成果はいかがでしょうか。

(田辺)この授業を実践して2年目となり、昨年度から引き続き担当している生徒たちについては、「相手」の存在を意識して主張する力がついてきていると感じます。これは、相手の主張を踏まえて自分の主張を再構築し、論理的に説得できるように伝えるという、ディベートならではの手法が影響しているように思います。

実は、英検準1級に合格した生徒が出ました。もちろんこの授業だけではなく、生徒自身の頑張りがあってこその結果です。しかし、高い目標に挑戦し、結果を出す力を身に着けてくれたことを嬉しく思っています。

――最後に1つよろしいでしょうか。お見せいただいた資料に何度か登場するキャラクターが気になっていたのですが…

(田辺)中学生に英語に慣れ親しんでもらうきっかけとして、私が作ったオリジナルキャラクターです。たとえば動詞を導入する際、このキャラクターが進行形なら動き、過去形なら止まるんですよ(笑)生徒には好評でして、本校を卒業して教員になった生徒が、自分の授業でもこのキャラクターを活用してくれているそうです。これはあくまで一例ですが、生徒が楽しく学ぶ動機付けになるような工夫は、今後も大切にしていきたいと思っています。

取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:早田愛

関連記事

▼ディベートを用いた授業実践

さいたま市立浦和高等学校 浜野 清澄先生

ディベート授業で世界と対等に渡り合える生徒を育てる ―ディベート教育の牽引者が実践する授業法とは

東京都立駒場高等学校 最上谷 明信先生

競技性と役割分担で強制感なく!パーラメンタリーディベートで生徒のスピーキング力を向上させる授業とは

東邦大学付属東邦中学校・高等学校 成瀬 波瑠奈先生

生徒とともに深める学び ― 書いてディベート× Kahoot! で伸ばす表現力と主体性

栄光学園中学高等学校 片居木 純太先生

本当の自分を目の当たりにする――― ディベートを使った英作文授業の実践で生徒のHumanityを掘り下げる | 国際教育ナビ

岐阜聖徳学園高等学校 宮川 純一先生

「問う力」を養う授業!~英語ディベートの段階的導入~ | 国際教育ナビ

▼生成AI・ICTの活用

英理女子学院高等学校 下水木 那再先生

失敗を恐れずに対話を重ねる授業で、書く力と話す力が飛躍的に向上!生成AIと英語の活用で生徒の主体性も引き出す | 国際教育ナビ

大阪府立桜塚高等学校 真島 由朱先生

ICT活用で誰もがのびのびと受けられる授業を!教育格差を縮めるための活用方法とは | 国際教育ナビ

北星学園女子中学高等学校 藤原 功生先生

AIを活用して「内容」にフォーカス!本来の目的を達成するための現代のライティング授業とは | 国際教育ナビ

奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校 村山 翔大先生

AI時代の英語教育 – インプットの重要性と教員の新たな役割:ICTで伝統と革新を両立 | 国際教育ナビ

学校法人石川高等学校・石川義塾中学校 岩瀬 俊介先生

英文添削から指導案づくりまで?! 活用の幅は無限大!教員のお助けツールChatGPTの使い方を徹底解説! | 国際教育ナビ

神戸市立須磨翔風高等学校 浅野 雄大先生

自律して学習できる生徒を育てる学習法とは?アクティビティの実践方法やICTの活用方法を紹介 | 国際教育ナビ

東京成徳大学中学・高等学校 和田 一将先生

AR活用、アプリづくり、グリーンバック合成での動画作成… 生徒の主体性が急上昇! ICT先進校の授業法とは | 国際教育ナビ