本質的な学びを目指して! 文系生徒8割の大学附属校がSSHとして挑戦する探究学習×分野融合・教科協働の実践例(前編)

最終更新日:2025年10月7日

「探究学習」――― 生徒の主体性や思考力、判断力、表現力の育成を目的として、小学校では2020年、中学校では21年、そして高校では22年より学習指導要領として実施が開始されました。体験・活動で得た疑問から課題を設定し、必要な情報を集め、分析し、アウトプットする。教科にとらわれない授業の実施など、これまでの教育法とは大きく異なる取り組みです。

解のない課題の解決に挑戦し続ける底力を培う探究学習。実際の教育現場でどのように実施すればいいのか、多くの学校や先生方が試行錯誤しているようです。そこで国際教育ナビでは、「シリーズ 国際教育 × 探究学習」と題し、積極的に国際教育と探究学習のコラボレーションを実現している学校を取材しました!

「自主・自治・自律」をモットーとする中央大学附属中学校・高等学校。細かな校則を設けず、真の自由と個の在り方を示した126文字の基本ルールのみを掲げ、生徒の主体性を尊重する教育を大切にしています。そんな同校が教育の柱として据えるのが「教養総合」。生徒が自ら考え・行動してゆく力の育成を目指す、探究学習を主軸とした学校設定教科です。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)でもある特色を活かし、教養総合をベースとした分野融合・教科協働型の授業も積極的に展開しています。

英語科の本多 洋平先生と物理科の森脇 啓介先生は、教科の垣根を越えたチームティーチングを実施しながら、学事部として教養総合やSSH全体の構想・運営にも携わっています。前編では高校2年生対象の教養総合に焦点を当て、2025年度新設「NASA×Robotics×English」コースの全貌と、生徒の内発的動機を引き出す工夫についてお話を伺います。

探究し続ける人の養成を目指す「教養総合」

教養総合は、世界のあらゆる問題に対し探究学習を通じて向き合う、2018年実施開始の学校設定教科です。中学3年生から高校2年生までの毎年、自らの興味・関心に基づく問いを設定し、1年間かけて調査・検証・発表を実施。高校3年生では学びの集大成として、文系クラスは卒業論文、理系クラスは卒業研究に取り組みます。

そのねらいは、問いの立て方や情報収集・分析の方法、論理的思考や説得力あるプレゼンテーションのコツといったスキルを習得することのみに留まりません。教科教育で学んだ知識を総動員し、それぞれの生徒の内発的動機に基づいて探究する喜びを得る機会とすることも大切にしています。

教科教育×探究学習の両輪を当たり前の学びに

――貴校における教養総合の位置付けを教えてください。

(森脇)教養総合で実践している探究学習が、特別な学び方として区別されるのではなく、当たり前の学び方になることを目指しています。教科教育と探究学習は、明確な境目があるものではなく、行き来できるものだと考えています。たとえば、探究学習で新しいものを考えたり生み出したりする時に、今までの先人の知恵が必要になり、教科教育で学ぶ内容に立ち返ることも多くあります。また、教科教育の延長線上に探究学習があることで、学んだ知識が実際にどのように活かされているのかを生徒が実感できるため、学習への意欲にもつながると考えています。

(本多)同時に、教科教育を通じた基礎学力の養成はおろそかにしてはならないと考えています。生徒が英語で探究学習の内容を発表する機会があるのですが、それができるのは、それまでに習得した英単語や多読の成果といった、基礎としての英語力がしっかり身に着いているからだと思うのです。本校では、卒業時に8割の生徒が英検2級以上を取得しています。中央大学入学後に受けるTOEICでも、一般入試を経て入学した生徒より、本校生徒のほうが点数が高い傾向にあると評価を受けています。教科教育と探究学習の両輪を意識し、どちらも強化しようとすることで相乗効果が生まれるのが理想的だと考えています。

――探究学習にじっくりと取り組めるのは、多くの生徒が中央大学へ内部進学をするからこそ、一般入試に向けた意識や時間を別のことに注げる大学附属校ならではの利点のように思いますが、いかがでしょうか。

(本多)実は、そうとは言い切れない実情もあります。本校では、定期テストの結果によって中央大学への推薦順位が決まるのです。テストで点数を取るための勉強に意識が向きがちで、自分のやりたいことを追究するための勉強という意識が生まれにくい環境だと感じています。

一方で、教養総合を設置し同時期にSSHにも採択された背景の中で、自分の興味・関心を前面に押し出して学ぼうとする生徒が増えてきていると実感しています。探究的な学び方が、生徒の内発的動機を促進するよい機会になっているようです。

実地踏査で「本物」に触れ、視野を広げる

――高校2年生で実施している教養総合の概要を教えてください。

(森脇)国内外の課題に対して、実地踏査を含む探究学習を通して理解を深め、解決の糸口を探ることを目指しています。各生徒が全14コースの中から1つを選び、連続して実施する週2コマの授業を通じて1年間をかけて探究します。コースの内容は、教員の興味・関心に基づいて設定しています。たとえば海外では、ベトナム・ハノイの高校生との交流を通じて国際化を考えるコース、カナダ・イエローナイフを舞台に光とオーロラを探究するコース。国内では、東京ディズニーランドを実地踏査先とする文化地理学入門、沖縄の持つ光と影について、本島と八重山諸島とのスローツーリズムによる比較を通じて考えるコースなどです。担当教員は必ずしもその分野の専門家である必要はなく、探究学習だからこそ生徒と共に学ぶ姿勢を大切にしている教員もいます。

――なかでも「NASA×Robotics×English」コースは、森脇先生と本多先生の協働による2025年度新設のコースですね。詳細を教えてください。

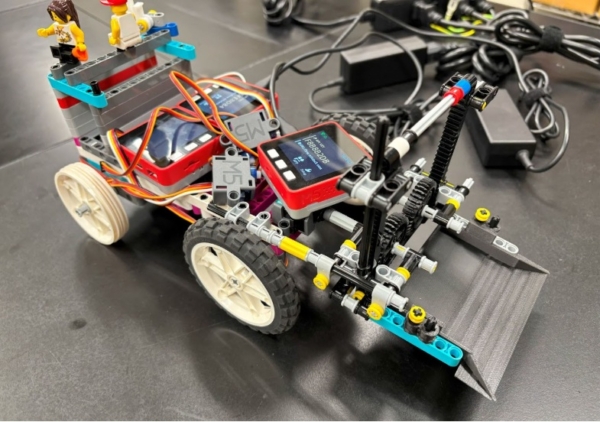

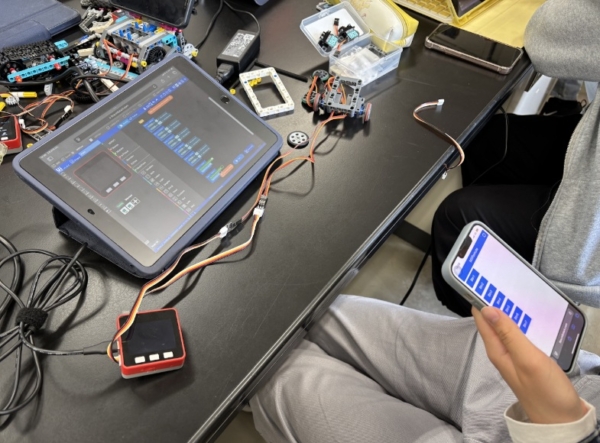

(森脇)ロボティクスをテーマに探究するコースです。31名の生徒が選択しています。現在コースが開始してから3か月程度が経ち、6回目の授業を終えたところです。1学期は2学期以降のグループ研究に向けて、そのテーマ設定や深掘りに必要な基礎知識を、体験を通して身に着けることを目標としています。そうは言っても、ただロボットを動かしたりロケットを飛ばしたりするだけではおもしろみに欠けるので、「未知の惑星を探査する」というテーマを設定しました。授業を行う隣の教室にさまざまなギミックを置き、そこを「未知の惑星」と呼んでいます。生徒たちが自作のロボット探査機を動かし、未知の惑星を撮影・調査するのです。先週、ついに生徒たちが探査機を完成させました! 探査機自体はスマホ操作のリモートコントロールで動かせるもので、プログラミングやロボットの設計は生徒たちが行いました。

実地踏査は10月にアメリカ・フロリダ州を訪問する予定です。現地で何かを研究するというよりも、NASAの宇宙開発技術をはじめとする最先端の研究に触れることで、帰国後に取り組む研究テーマの視野を広げる機会になればと考えています。本当はロケットの打ち上げを見ることができれば理想的ですが、こればかりは運次第ですね(笑) フロリダ大学のキャンパス見学や学生との交流も計画しており、生徒たちが1学期に取り組んできた内容をもとに、英語で意見交換を行う実践の場にもなる予定です。

帰国後は現地で学んだことをもとにテーマを設定し、2~3名のグループで研究を進めます。テーマ設定は基本的に自由ですが、身近な問題の解決につながるものが望ましいと考えています。探究する過程で達成感を得たり、生徒自身が解決に近づいているという実感を持てたりするようなテーマのほうが、より高い意欲を持続して取り組むことにつながると思うからです。最終的には、2月に本校で行われるChufu Research Festival(CRF)で、学外関係者を招いて研究内容を英語で発表することを目指しています。

――本多先生は英語科教員としてどのように関わるのでしょうか。

(本多)最終ゴールが研究内容の英語発表なので、そこに向けて普段の授業から英語でインプット・アウトプットする機会を持てるように働きかけています。具体的には、冒頭15分は宇宙に関するトピックで英語の授業を行っています。NHK WORLDの動画を題材にリスニングやスピーキングを通して、理系分野における頻出単語や基礎表現を学びます。

生徒が実験をしている間は、積極的に英語で話しかけるようにしています。生徒は必ずしも英語で返してくれるわけではなく日本語が混じることもありますが、それでも構わないと考えています。自分たちの取り組みを自分たちの言葉で表現しようとする経験を積み重ねること自体が大切だからです。言葉にできなかったり英語で表現できなかったりする原因は、その実験自体への理解が浅いことにある場合もあります。アウトプットしてみることで自分の理解度を確認し、より深く探究することにもつながるのです。

楽しさが学びへの意欲になり、夢中で取り組む過程が学びとなる

――生徒の様子はいかがでしょうか。

(森脇)楽しくて仕方がないんでしょうね。休み時間や放課後になっても、ああでもないこうでもないと作業し続けていることはよくあります。生徒たちの姿を見ていると、これこそが学びの本来あるべき姿のように感じます。テストや評価のためではなく、楽しさが学びへの意欲になる。夢中で取り組む過程そのものが学びとなっていた。このように内側から湧き出る感情を原動力に学んだ経験は、生徒の自信や達成感といった卒業後も何かしらの形で残っていくものだと思います。生徒にはこういった経験をたくさんしてほしいですし、そのための環境や教材を提供できることは、教員である私自身の喜びにもつながっています。

(本多)英語学習への意欲も高まっていると感じます。生徒たちが取り組んだ内容を英語のみで伝えるよう、制限時間を設けて話してもらうことがあります。制限時間が終了した直後に、日本語で一気に話し始めたりするのですよね。自分たちで工夫した内容を伝えたい気持ちが強い一方で、英語で十分に伝えられないもどかしさも感じているようです。また、実地踏査で日本語が通じない方を相手に交流する機会があるというのが、生徒にとっては1つの目標になっているようで、英語でのアウトプットにも一生懸命に取り組んでいます。

――生徒が楽しくて夢中になるタスクの設定は何がポイントでしょうか。

(森脇)レゴ®社の研修で聞いた「フロー状態」という言葉が印象に残っています。つまり、生徒のちょうどよいところにヒットすれば、どのようなタスクでも楽しくなると。その「ちょうどよい」を探るのが難しいのですが、私はテーマ設定と難易度設定を意識するようにしています。

たとえば探究学習のテーマ設定は、身近な誰かが嬉しいレベルがちょうどよいと考えています。解決することで万人が嬉しいものはすでに誰かが取り組んでいますし、時間や予算の制約がある中で、結果として手に負えなくなってしまいがちです。誰か1人が喜ぶことで十分です。具体的なイメージを持って、その人の喜ぶ顔を想像しながら取り組めることが、結果として没頭することにつながると考えています。

難易度設定は、平たく言えば「頑張ればできるレベル」です。たとえば、普段の授業ではよく生徒に実験結果の予想をしてもらっています。今まで勉強してきた知識を活用すればわかるものではありますが、「みんな間違っているけれど、あの子だけ正解!」という絶妙な結果になるものを提示するようにしています。できないと恥ずかしいとなってしまうとプレッシャーになるので、そのバランスが重要です。

――点数獲得や評価のためではなく、生徒が自らの好奇心に基づいて学ぶ。まさに理想的な学びですね。後編では高校3年生対象の教養総合に着目し、SSHであることを活かした英語授業のお取り組みについて本多先生に伺います。

(取材・編集:小林 慧子/記事構成・執筆:早田 愛)

関連記事

▼スーパーサイエンスハイスクール

立命館中学校・高等学校 武田 菜々子先生

研究発表をモチベーションにつなげた実践紹介 日本人生徒をサイエンスの国際舞台で活躍できる人材に! | 国際教育ナビ

▼シリーズ 国際教育×探究学習

松陰中学校・松陰高等学校 篠原 弘樹先生

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】英語はツールにすぎない—人間力を育むICT×探究型英語教育 | 国際教育ナビ

関西大学中等部・高等部 松村 湖生校長/釈 慶樹先生/堀尾 美央先生

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】考え方を教える探究学習&生徒の劇的成長を支える国際教育! グローバル人材育成の先を追究する実践とは | 国際教育ナビ

中村中学校・高等学校 岡崎 葵先生

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】V字回復の伝統校がつくる、体験➔気付き➔アウトプットの好循環! | 国際教育ナビ

▼教科横断型授業

西武学園文理高等学校 土屋 進一先生

生徒の「つながった!」を引き出す教科横断型授業の実力とは? | 国際教育ナビ

鷗友学園女子中学高等学校 村田 祐子先生

横断授業を生む仕組み – 鷗友学園女子の教員間コミュニケーション – | 国際教育ナビ

▼イベント報告:探究学習、正直どこまでやりますか?!~現役教員の本音と建前~(2021年8月開催)

聖ヨゼフ学園中学校・高等学校 久保 敦先生

【第一弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~現役教員の本音と建前~ | 国際教育ナビ

山脇学園中学校・高等学校 高瀬 聡伸先生

【第二弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~山脇学園・高瀬先生編~ | 国際教育ナビ

かえつ有明中・高等学校 田中 理沙先生

【第三弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~かえつ有明・田中先生編~ | 国際教育ナビ

東京女子学園中学校・高等学校 難波 俊樹先生

【第四弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~東京女子学園・難波先生編~ | 国際教育ナビ