本質的な学びを目指して! 文系生徒8割の大学附属校がSSHとして挑戦する探究学習×分野融合・教科協働の実践例(後編)

最終更新日:2025年10月7日

「探究学習」――― 生徒の主体性や思考力、判断力、表現力の育成を目的として、小学校では2020年、中学校では21年、そして高校では22年より学習指導要領として実施が開始されました。体験・活動で得た疑問から課題を設定し、必要な情報を集め、分析し、アウトプットする。教科にとらわれない授業の実施など、これまでの教育法とは大きく異なる取り組みです。

解のない課題の解決に挑戦し続ける底力を培う探究学習。実際の教育現場でどのように実施すればいいのか、多くの学校や先生方が試行錯誤しているようです。そこで国際教育ナビでは、「シリーズ 国際教育 × 探究学習」と題し、積極的に国際教育と探究学習のコラボレーションを実現している学校を取材しました!

2018年度より第Ⅰ期、2023年度より第Ⅱ期としてスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に採択されている中央大学附属中学校・高等学校。高校在籍生徒の約8割が文系を選択する同校にとって、SSH校としての取り組みは大きな挑戦でした。

高校3年生の理系選択生徒が取り組む卒業研究の英語発表指導は、英語科の本多 洋平先生と物理科の森脇 啓介先生がタッグを組んで行うSSH活動の1つです。後編では、SSHであることを活かした分野融合・教科協働への試行錯誤の過程と、その成果・やりがいについて、前編に引き続き本多先生にお話を伺います。

準備万端でなかったからこそ、ここまで辿り着けた

――卒業研究の概要を教えてください。

(本多)教養総合の集大成として、高校3年次に理系クラスの生徒が取り組む研究です。選択制なので、基本的には中央大学への内部進学を希望する生徒が取り組んでいて、割合で言うと理系クラス所属生徒の8割程度です。各生徒がテーマを設定し、そのテーマに沿った担当教科の教員が指導します。研究自体は日本語で進め、最終的には論文にまとめるとともに、1月に口頭発表会を行います。卒業研究はSSHの取り組みの一環としても位置付けているので、12月開催のSSH都立指定校発表会で、日本語によるポスタープレゼンテーションにも参加しています。

――卒業研究自体は日本語で取り組むのですね。本多先生と森脇先生が担当するのは、卒業研究の英語発表部分ということですが、カリキュラム上ではどのような位置付けになるのでしょうか。

(本多)卒業研究とは別のカリキュラムで、Project in English(通称:PIE)という全学年が受講する科目として実施しています。PIEは通常の英語の授業時間に加えて、中学課程では週1時間、高校課程では週2時間かけて行う、英語科による本校独自のプロジェクト学習です。日本人教員とNative English Speaker教員によるチームティーチングを基本とし、学年ごとに設定しているテーマについて、個人やグループでプレゼンテーションに取り組みます。英語によるアウトプット活動を積み重ね、自分の考えを効果的に発信する力の養成を目指しています。高校3年生におけるPIEのテーマが卒業論文・卒業研究です。このうち卒業研究に取り組む約80名の生徒を、森脇先生と共に1年間かけて指導しています。

そもそも卒業研究を英語で発表できるようにしようと考えた背景には、SSHの採択が影響しています。「多様な他者との対話性を備えた科学技術系人材の育成」を目標に掲げ、その達成手段の1つとして、卒業研究とPIEによる分野融合・教科協働の在り方を検証しているところです。

――SSHへの採択は、貴校にとって大きな舵切りであったのではないでしょうか。

(本多)正直なところ、第Ⅰ期の5年間は相当な汗をかきながら走り抜けまして、第Ⅱ期を迎えてやっと理想に近づいてきている感覚があります。SSH採択に向けては、2016年あたりに本校の将来構想を練る計画で話題に上がったのが発端です。そうは言っても、本校は高等学校に在籍する1学年約400名の生徒のうち、理系選択者は毎年80名程度。文系選択者が圧倒的に多い特徴を考えると、SSH採択は極めて難しいだろうという雰囲気があったのは事実です。そんな中、申請してみたら意外なことに通っちゃったんですよね(笑)

広げるだけ広げた大風呂敷を、どうやって具現化できるか。とにかく必死になって取り組んだのが第Ⅰ期です。分野融合・教科協働の実践やコンピテンシー・ベースの観点別評価体制の開発など、私たち教員にとって新しい挑戦ばかりで試行錯誤の連続でした。今やっと軌道に乗ってきたと感じる中で思うのは、もし準備が万端な状態で臨もうとしていたら、ここまでは辿り着けなかったなと。走りながら考えることで得られる成果を、身をもって実感しています。本当に大変でしたけどね(笑)

場数の多さ、コンピテンシー・ベースの振り返りが自信を育てる

――1年間の授業の流れを教えてください。

(本多)発表の在り方や授業の進め方は、立命館中学校・高等学校のお取り組みを参考にさせていただいています。(参考:研究発表をモチベーションにつなげた実践紹介 日本人生徒をサイエンスの国際舞台で活躍できる人材に! | 国際教育ナビ)同校に視察に行った際、研究内容や成果を活き活きと嬉しそうに語る生徒の姿を目の当たりにし、「こんな生徒を育てたい!こんな活動を目指したい!」と強く思ったのです。ただし、立命館では2年間かけてじっくりと取り組んでいるため、本校の1年間という期間の中で実現可能な形に調整していきました。

1学期の授業では、サイエンスに関するさまざまなトピックについて、まずは私がスライドを用いながら英語で5~10分程度の説明をします。生徒は私が説明した内容をもとに、6枚のスライドを作成してリテリングを実施。この活動を複数回繰り返します。1学期の最終ゴールは、グループ実験の結果に関する、スライドを用いた個人発表です。

2学期は、1学期と同じグループ・同じトピックで追実験を行い、検証の過程を体験。そこで得た気付きや実験における具体的な改善策を踏まえて発表ができるようにまとめていきます。11月中旬には、3学期に行う最終発表と同じ形式でグループによる模擬発表会を行うのですが、中央大学の学生に聴衆になってもらい、発表後の質疑応答にも挑戦します。

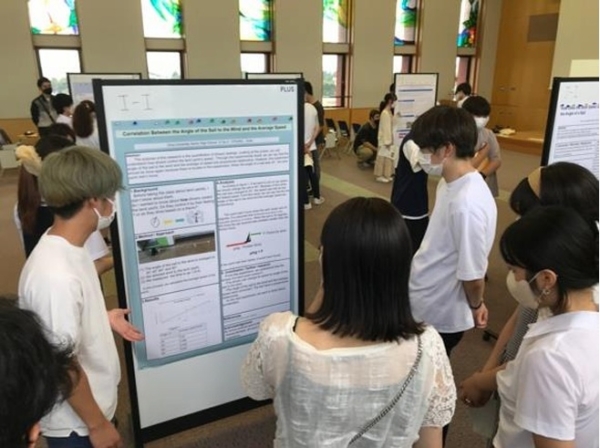

3学期は、生徒それぞれの卒業研究内容について発表・質疑応答ができるよう準備を進めます。最終発表は、毎年2月に本校で行うChufu Research Festival(CRF)と題した英語ポスター発表会です。他校の生徒や、中央大学の教授や学外の専門家らも招いて実施しています。発表の形式は前半と後半とに分け、前半は生徒が1人1枚のスライドを用いて1分間で研究内容の概要や魅力を伝えるProject Overviewです。後半はポスターセッションで、Project Overviewで興味を持った発表者のもとに聴衆が自由に集まり、その都度発表と質疑応答が行われます。1ラウンド25分間を4回繰り返すのですが、各生徒が発表者として2回分のラウンドを対応します。

――指導をする上で、とくに意識していることはありますか。

(本多)スピーキングに重点を置き、多少文法的なミスがあっても相手に伝われば十分だという意識で指導しています。当初はライティングに比重を置いていました。ポスター上の英文や発表原稿など、文法的に正しい英文を書けるようにすることが生徒の力になると考えていたので、発表原稿の提出を必須とし、生徒全員分の原稿を添削していました。しかしその結果、ポスターが英文だらけになり、それを読み上げるだけの発表になってしまったのです。熱心に添削すればするほど、生徒の原稿が私の英語に近づいてしまい、本当に生徒のためになっているのか疑問に思うようになりました。現在はポスターに載せる情報はキーワードやビジュアルエイドをメインにし、それをもとに発表できるよう指導しています。

――理系クラスということで、必ずしも英語が得意な生徒ばかりではないかと思います。その点において工夫していることはありますか。

(本多)まずは、発表の場数を踏むことが大切です。授業内で発表機会を多く持つことはもちろんですが、中央大学の学生に聴衆になってもらったり、他校で行われる研究発表会に希望者を参加させたり、普段とは少し異なる環境で経験を積むことも重視しています。生徒には、初めから完璧を目指す必要はなく、実践の積み重ねを通して「次、こうしてみようかな」という気付きを得ることが大切だと伝えています。

また、「イントロダクション」「実験の方法論説明」「質疑応答」などのように場面ごとに使える表現を、各場面5つ程度をリスト化して渡し、普段の授業で積極的に使うよう促しています。繰り返すことで自然と身に着き、「使えた!」という小さな達成感を積み重ねることで、生徒の自己肯定感が向上します。

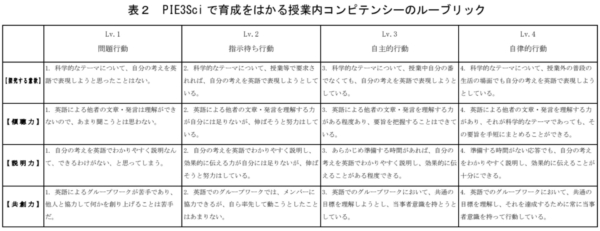

コンピテンシー・ベースの観点別評価を導入し、生徒がルーブリックに基づいて自己評価をする機会を定期的に作っています。望ましい資質・能力が可視化されていることで、生徒にとって目標が明確になります。目標を意識することで、できるようになったことに目が向くようになり、それが生徒の自信獲得につながっているようです。

点数や評価に左右されない、学ぶことの本質を求めて

――授業を通じて、新たな発見や気付きはありましたか。

(本多)英語の学習意欲と理系研究との親和性を実感しています。生徒が自身の研究内容について話す場面を見ていると、こだわりがあったり、ここを聴いてほしいというポイントがあったり、夢中になって取り組んでいる様子がよく伝わります。これを英語で発信しようとすると、「伝えたい!」という気持ちが先行するようで、「間違えたらどうしよう」「正しい文法で話さなきゃ」と萎縮してしまう生徒はあまりいません。むしろ語りたくて仕方がなく、没頭するあまり、気が付くと日本語になっていたということもあるほどです。伝えたいことを伝えたいから英語を頑張りたいという、ポジティブな感情で学びに向かう生徒が顕著に増えてきていると感じています。

指導に携われることは、教員としての喜びにもつながっています。約15年の英語指導を通じて、教員が教えたそのままが、生徒のアウトプットとして出てくるわけではないと強く実感しています。生徒はそれまでに習得した知識を組み合わせてアウトプットをするし、実際に使っていく中で徐々に使い方がわかってきて習得につながるものだと考えているのです。なので私は、一方的に何かを教えるよりも、生徒が英語を使うことを重視し、生徒が伝えたいことを伝えられるようサポートしたいと思っています。卒業研究の英語発表指導や、前編でお伝えした「NASA×Robotics×English」コースのような探究学習を通じた学び方は、私の理想とする教育にマッチしていると感じています。

生徒が何かを発信しようとする過程で、文法・語彙・発音やライティングの基礎など、自分の持っている知識を引き出しのように出し入れしながら取り組むことになるんですよね。そこには画一的でない生徒一人ひとりの学びの過程があり、そうした過程に携われることにやりがいを感じています。

――課題や今後の展望を教えてください。

(本多)スピーキングの中でも、やり取りの力を育成する難しさを感じています。一方的に伝えることはできても、伝えた内容に対する質問に答えたり、内容について議論を重ねたりといった力は、1年以上かけてじっくりと醸成できるのが理想的です。現在は「NASA×Robotics×English」コースをモデルに検証を進めていますが、高校1・2年生の段階からやり取りの力を意識した英語指導の在り方を模索していきたいと考えています。

学ぶことの本質ってなんだろうと考えた際に、自分の「好き」を見つけ徹底的に深めること。それが楽しくて没頭することだと思うのです。どうしても点数や評価を意識せざるを得ない学校教育という環境の中で、探究的な学び方や分野融合・教科協働型の授業は、点数や評価に捉われず、学びの楽しさを見出す突破口になると信じています。まだまだ挑戦の途中ではありますが、本当の意味での「自由な学び」を追求すべく、試行錯誤を重ねていくつもりです。

(取材・編集:小林 慧子/記事構成・執筆:早田 愛)

関連記事

▼スーパーサイエンスハイスクール

立命館中学校・高等学校 武田 菜々子先生

研究発表をモチベーションにつなげた実践紹介 日本人生徒をサイエンスの国際舞台で活躍できる人材に! | 国際教育ナビ

▼シリーズ 国際教育×探究学習

松陰中学校・松陰高等学校 篠原 弘樹先生

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】英語はツールにすぎない—人間力を育むICT×探究型英語教育 | 国際教育ナビ

関西大学中等部・高等部 松村 湖生校長/釈 慶樹先生/堀尾 美央先生

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】考え方を教える探究学習&生徒の劇的成長を支える国際教育! グローバル人材育成の先を追究する実践とは | 国際教育ナビ

中村中学校・高等学校 岡崎 葵先生

【シリーズ 国際教育 × 探究学習】V字回復の伝統校がつくる、体験➔気付き➔アウトプットの好循環! | 国際教育ナビ

▼教科横断型授業

西武学園文理高等学校 土屋 進一先生

生徒の「つながった!」を引き出す教科横断型授業の実力とは? | 国際教育ナビ

鷗友学園女子中学高等学校 村田 祐子先生

横断授業を生む仕組み – 鷗友学園女子の教員間コミュニケーション – | 国際教育ナビ

▼イベント報告:探究学習、正直どこまでやりますか?!~現役教員の本音と建前~(2021年8月開催)

聖ヨゼフ学園中学校・高等学校 久保 敦先生

【第一弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~現役教員の本音と建前~ | 国際教育ナビ

山脇学園中学校・高等学校 高瀬 聡伸先生

【第二弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~山脇学園・高瀬先生編~ | 国際教育ナビ

かえつ有明中・高等学校 田中 理沙先生

【第三弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~かえつ有明・田中先生編~ | 国際教育ナビ

東京女子学園中学校・高等学校 難波 俊樹先生

【第四弾】【夏休み緊急会議】探究学習、正直どこまでやりますか?!~東京女子学園・難波先生編~ | 国際教育ナビ